Les proches de l'adolescent ont dénoncé dans leurs auditions "des faits de harcèlement commis par des élèves de son collège, en raison de son homosexualité, depuis plusieurs mois".

34739 éléments (3198 non lus) dans 75 canaux

Radio/sons

(113 non lus)

Radio/sons

(113 non lus)

Sexo anecdotique

(669 non lus)

Sexo anecdotique

(669 non lus)

Actu et info sexe

(635 non lus)

Actu et info sexe

(635 non lus)

Ecrits / bds / Edition

(109 non lus)

Ecrits / bds / Edition

(109 non lus)

BDSM/cuir/latex/

(29 non lus)

BDSM/cuir/latex/

(29 non lus)

feminisme

(791 non lus)

feminisme

(791 non lus)

Libertinage

(19 non lus)

Libertinage

(19 non lus)

Info LGBTI

(833 non lus)

Info LGBTI

(833 non lus)

Info LGBTI

Info LGBTI

Le ministre allemand de la Santé Karl Lauterbach a annoncé une levée des restrictions aux dons du sang par les hommes ayant des relations homosexuelles, datant des années 80 et la crainte d'un risque plus élevé de transmission du virus du VIH.

L’article L’Allemagne va lever les restrictions encadrant le don du sang par les hommes bis et homosexuels est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Enquête ouverte après le suicide dans les Vosges d'un adolescent de 13 ans, Lucas, victime d'homophobie et de harcèlement scolaire. Les obsèques auront lieu samedi à Épinal.

L’article Suicide d’un adolescent de 13 ans, Lucas, victime d’homophobie et de harcèlement scolaire est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Consty Bingam, plus célèbre sur les réseaux sous le pseudonyme d’Yves Mont Blanc, influenceur, designer et mannequin camerounais, la vingtaine, a été sauvagement agressé, dans la nuit du 5 au 6 janvier dernier, par une dizaine d'individus qui le trouvaient « trop différent », « efféminé, homosexuel ». Et compte tenu de sa notoriété, indubitablement fortuné.

L’article Agression d’un influenceur camerounais jugé « trop efféminé et homosexuel » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

La Wet For Me revient le 28 janvier 2023 à La Machine du Moulin Rouge pour glorifier la nuit et ses héroïnes, ses artistes et ses licornes. La nuit tou.te.s ...

La Wet For Me revient le 28 janvier 2023 à La Machine du Moulin Rouge pour glorifier la nuit et ses héroïnes, ses artistes et ses licornes. La nuit tou.te.s ...

Cinq personnes ont comparu devant le tribunal d'Eldoret, dans l'ouest du pays, suspectées du meurtre du designer, mannequin et militant LGBT+ kényan Edwin Chiloba, rapporte la presse kényane. Ils avaient rapidement été interpellés après la découverte du corps sans vie du jeune homme, ce 4 janvier, dans une malle sur le bord d'une route.

L’article Cinq suspects en détention après l’assassinat du militant LGBT+ kényan Edwin Chiloba est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Simon Reynolds : « j’aime ces moments où l’underground rejoint l’overground » provient de Manifesto XXI.

Rencontre avec Simon Reynolds, à l’occasion de la parution de l’anthologie Hardcore regroupant ses textes majeurs, chez Audimat éditions. Le critique musical emblématique revient sur son expérience des raves anglaises, son idée du « continuum hardcore », comme sur son analyse des masculinités toxiques dans la musique.J’ai personnellement découvert le travail de Simon Reynolds avec son livre Retromania, un essai passionnant qui revenait sur l’obsession pour le passé de la musique des années 2000. Personnage clé de la critique musicale anglaise et internationale, capable de retracer avec beaucoup d’acuité l’évolution du post-punk, du glam ou de la club music comme de mettre en question la misogynie du rock, Simon Reynolds possède une écriture vivante et accessible, jamais ronflante et pourtant toujours riche en concepts éclairants. Parmi ceux-là, il y a l’idée du « continuum hardcore » qui revient sur une certaine continuité sonore et sociale de la musique électronique anglaise, du breakbeat « ‘ardkore » (comme l’appelaient alors les Anglais et Simon Reynolds dans ses livres) à la jungle jusqu’au 2-step, au UK Garage et au grime. Une théorie développée au fil de l’eau, de ses découvertes musicales et de ses réflexions personnelles présentées dans de nombreux textes au cours des années, eux-mêmes rassemblés dans l’anthologie Hardcore publiée il y a quelques mois par les éditions Audimat. Ces textes donnent à lire l’excitation d’un fan de musique propulsé dans une période d’ébullition créative folle. Mais aussi les mises en perspective d’un fin analyste des mécanismes économiques, politiques et humains à l’œuvre dans ces mouvements musicaux nés dans les raves et les clubs underground, soutenus par les radios pirates avant de conquérir le grand public. J’en ai profité pour passer une petite heure avec lui au téléphone.

Manifesto XXI : Pouvez-vous me raconter votre première rencontre avec la musique évoquée dans Hardcore?

Simon Reynolds : J’ai commencé à m’intéresser à la dance music lorsque j’étais étudiant. Mais je n’avais jamais participé au lifestyle qui allait avec, notamment parce qu’il y avait tout un aspect lié aux vêtements. La mode m’intéresse mais je suis assez nul avec les vêtements (sourire). Les raves m’attiraient car il y avait quelque chose de sauvage, hors de contrôle, de la sueur. J’avais toujours aimé la musique psychédélique et je trouvais ça intéressant de voir la house devenir « acid ». C’était une musique trippy mais d’une nouvelle façon, ça ne répétait pas les 60’s c’était quelque chose de complètement futuriste. Mes amis qui étaient jusque-là plutôt intéressés par l’indie rock ont commencé à aller en raves dans les années 1990. Il y avait aussi des groupes rock comme Primal Scream qui invitaient des DJs en première partie, ils expérimentaient. Orbital jouaient live aussi dans des contextes raves ou clubs. La foule était dingue, c’était comme assister à un événement religieux. Les gens dansaient d’une manière totalement nouvelle, on aurait dit des arts martiaux.

La foule était dingue, c’était comme assister à un événement religieux.

Simon Reynolds

J’étais époustouflé à la fois par la musique et par la foule. J’avais vu des photos et quelques articles sur cette culture, mais ça n’avait rien à voir avec le fait de vivre cette expérience en live, sentir la chaleur. Pendant une courte période, la Belgique a dominé le monde avec des disques apocalyptiques, presque wagnériens, de bombastic techno que j’adorais. Joey Beltram, qui venait de Brooklyn, sortait des disques chez R&S Records, qui étaient incroyables. Le ‘ardkore a pris la place de la house music. La musique est devenue plus dure, plus rapide, plus folle. C’est dans ce contexte que j’ai vraiment rejoint le mouvement rave. Il y a eu les radios pirates et l’apparition des breakbeats, les MCs chantaient sur les morceaux, les DJs scratchaient. Il y avait une influence jamaïcaine. Cette musique devenait un collage de techno, house, reggae, pop, musiques de films. Tout était mélangé à une vitesse folle. C’était en 1991-1992.

Une affiche de la rave Club Telepathy de 1993.

Une affiche de la rave Club Telepathy de 1993.

En vous trouvant confronté à ce nouveau mouvement, en particulier dans des contextes live, étiez-vous déjà dans une démarche analytique ?

J’étais sous ecstasy la plupart du temps (rires). J’avais eu l’idée un soir de faire une review collective et j’avais donc confié à mes amis des carnets de notes. Bien sûr quand je suis rentré chez moi le matin suivant, tout ce qui avait été écrit était illisible. Mais j’observais beaucoup la foule, le moment où elle ne fait plus qu’un, formant un gigantesque organisme. La façon dont les danseur·euses s’imitent les uns les autres également. C’est de cette façon que j’ai appris à danser. J’analysais les choses même en étant en train de danser dans un état second. Je sortais le week-end et la semaine j’écoutais cette musique sur les radios pirates. A cette époque, j’écrivais Sex Revolts avec ma femme, j’écoutais Can, j’allais en rave, tout cela se connectait dans mon esprit. Alors oui, j’analysais déjà des choses, mais je n’étais pas dans une posture analytique froide !

Dans les textes rassemblés dans Hardcore, on sent que votre subjectivité et votre enthousiasme sont au premier plan de vos analyses. On ressent la présence du fan, du journaliste et du critique. Comment trouvez-vous un équilibre entre ces différentes postures ?

C’est quelque chose de très organique. A cette époque, j’écrivais des chroniques de disques, forcément très subjectives pour le Melody Maker (magazine anglais aujourd’hui disparu, ndlr). J’utilisais beaucoup la première personne, dans une langue très libre, avec du slang, comme dans une conversation parlée. J’écrivais aussi pour des journaux à la façon d’un reporter, notamment pour un magazine d’art. Et puis il y avait les livres. On utilise ce terme je crois, « autho-theory », pour désigner quelqu’un qui se place au milieu de ce qu’il écrit. J’étais dans cette démarche. Je ne pense pas vraiment en termes de méthodes, je m’adapte au contexte de publication pour choisir un mode de discours. Je ne voudrais pas écrire quelque chose de complètement abstrait car j’essaie de communiquer, de partager ce que je ressens. J’étais un fan de cette musique qui avait mauvaise presse et j’ai endossé ce rôle de défenseur des mal aimés. A cette époque, beaucoup de gens trouvaient que c’était de la « garbage music for people on drugs ».

Simon Reynolds © Adriana Bianchedi

Simon Reynolds © Adriana Bianchedi

Un peu comme cette vidéo où Iggy Pop s’énerve « I Hate this techno shit ».

C’est drôle car dans un autre livre que j’ai écrit sur la musique électronique (ndlr: Energy Flash), j’ai fait un parallèle entre Iggy Pop & The Stooges et la scène belge. Je disais que Iggy entouré de tout ce bruit était devenu un homme machine.

Le « continuum » recèle une certaine idée d’innovation, de rupture avec le passé, de mouvement vers le futur.

Simon Reynolds

Quand est apparue cette idée de « continuum hardcore » ?

En 1999, j’ai commencé à me rendre compte que cette culture évoluait d’une façon unique. Il y avait cette influence jamaïcaine, par exemple dans le rituel du « rewind », quand les danseur·euses aimaient tellement un morceau qu’ils demandaient au DJ de le jouer une seconde fois. Et puis, il y a eu aussi l’apparition du UK Garage, qui réinterprétaient des morceaux de l’époque jungle ou hardcore en prenant des samples clés, des mélodies et en les adaptant avec des nouveaux beats. Je me suis rendu compte que ces morceaux illustrent parfaitement l’idée d’un continuum. Des gens qui avaient commencé en faisant des morceaux jungle se sont mis à faire des beats UK Garage. Il y avait une continuité et un écosystème en Grande-Bretagne. J’ai commencé à utiliser le terme « continuum hardcore » de manière spontanée sur mon blog, en partant du principe que les lecteur·rices connaissaient l’histoire de cette musique. Je l’avais même raccourci en « nuum », prononcé « noummm ». Et puis des gens se sont mis à critiquer cette expression.

En lisant le livre, je me suis demandé ce qui avaient pu tant agacer certaines personnes dans cette idée de continuum hardcore. Car c’est une notion qui s’applique aussi à d’autres musiques. Je pense au métal notamment.

Le jazz aussi est un gigantesque continuum. Il y avait un gros club dubstep qui s’appelait Forward (qui se traduirait ici par aller de l’avant, vers le futur, ndlr). C’est un symbole intéressant qui incarne un certain état d’esprit. Ce que j’aimais dans l’idée du continuum c’est qu’il s’éloignait de la notion de “tradition”, beaucoup plus conservatrice. Il recèle une certaine idée d’innovation, de rupture avec le passé, de mouvement vers le futur. Les puristes du dubstep en l’occurrence n’aimaient pas ce que cette musique est devenue, plus noisy et maximaliste et rejetaient l’idée de continuum. Celui-ci s’oppose à l’idée du « rétro », le passé est le carburant pour écrire une musique futuriste.

Un moment qui m’a beaucoup intéressé dans le livre évoque le rejet du continuum de certains musiciens en quête d’une certaine légitimité. Ceux qui produisent une musique plus conceptuelle et cérébrale.

Au point de départ j’étais très enthousiaste de voir des éléments jazz ou ambient apparaître dans le hardcore. C’était une sophistication nouvelle, une recherche de respectabilité mais qui a été un peu trop loin. Quand j’ai vu des gens de la jungle ou du grime travailler avec des orchestres classiques sur des symphonies, je me suis dit « oh mon dieu ». La musique que je trouve la plus intéressante est celle qui mêle musicalité et une attaque un peu extrême sur l’auditeur·rice. C’est un mélange assez rare.

La musique que je trouve la plus intéressante est celle qui mêle musicalité et une attaque un peu extrême sur l’auditeur·rice.

Simon Reynolds

Vous évoquez aussi le rôle de la portion féminine du public des musiques hardcore, certains accusant le goût féminin d’être responsable d’une évolution vers plus de sentimentalité et des formats plus commerciaux…

C’est une culture très dominée par les hommes. Le dancefloor aux soirées drum’n bass est devenu à une époque une expérience très masculine, un peu comme les concerts de rock. Le UK Garage a changé cela. Je me souviens de commentaires dans les boutiques de disques « les filles adorent ce titre ». Le goût féminin est devenu une donnée importante. Il y avait aussi des femmes qui adoraient le côté agressif de la drum’n bass. Mais je trouvais intéressant de voir cette évolution vers une musique plus émotionnelle, plus sensuelle, un peu comme le lovers rock, cette forme de reggae plus doux qui avait été consciemment produite pour plaire aux femmes, en laissant de côté les thématiques religieuses par exemple au profit de récits du quotidien (voir par exemple la musique de Ken Boothe, ndlr). C’était une version plus pop du dub reggae originel. Ce moment où le garage et le 2-step arrivent est aussi marqué par la sortie de hits, qui se classaient n°1 pour la première fois dans l’histoire du continuum hardcore. Victoria Beckham a même chanté sur un tube garage.

Vous écrivez que ce succès populaire du UK garage et du 2-step vous a fait plaisir.

Je ne pense pas que la musique doive rester absolument underground. J’aime ces moments où l’underground rejoint l’overground, et ce depuis toujours. Comme quand un disque de Jimi Hendrix se classait numéro un dans les 60’s. Ensuite, l’underground devient autre chose et c’est très bien ainsi. C’est ce qui permet à la musique d’avancer.

La première fois que j’ai lu Retromania, je me suis senti assez déprimé, j’avais l’impression d’avoir raté les choses importantes et j’ai cherché un peu obstinément des contre-exemples de musiques contemporaines non versées dans la tentation retro.

Quand j’ai écrit le livre en 2010, j’avais vraiment l’impression que mon propos était pertinent et décrivait bien le contexte. Et puis, à partir de 2016, j’ai eu l’impression qu’il n’était peut-être plus aussi pertinent. Je pense que j’ai un peu raté tout ce qui s’est passé avec l’autotune par exemple, des artistes comme Migos, Future ou des producteurs comme DJ Mustard ou Metro Boomin. Tout ça était extrêmement moderne et lié au XXIème siècle. Et puis il y a eu SOPHIE et je me suis dit « le futur est de retour ! ». J’avais un blog qui s’appelait « Retromania » et j’avais fini par le fermer car j’avais l’impression d’être arrivé au bout de cette réflexion. Mais pas mal de gens continuent d’écrire sur les revivals, sur ces artistes ramenés à la vie par les hologrammes. Je pense que le livre décrit très bien cette culture du passé, de l’archive. Il y a aussi le fait que les plateformes de streaming encouragent les gens plus jeunes à écouter de la musique du passé, on parle de « catalog music ». Retromania reste pertinent pour comprendre ces mécanismes, même si actuellement j’entends beaucoup de musique du XXIème siècle, futuriste.

En 2021 vous avez écrit une nouvelle préface à votre livre Sex Revolts (sorti initialement en 1995) qui aborde la misogynie dans le rock. Comment jugez-vous ce livre aujourd’hui?

Il est toujours d’actualité notamment dans l’évocation des dynamiques hétérosexuelles à l’œuvre dans le rock. Mais il y a aussi une vraie évolution entre l’androgynie du rock des années 60 et 70 et les questions de transition et de genre dans la musique actuelle. Il y a une fluidité totalement nouvelle. SOPHIE a été innovante sur le plan musical mais aussi sur celui de l’identité par exemple. J’ai pas mal repensé au propos de Sex Revolts ces dernières années avec l’expansion de l’Alt Right, le mouvement des Incels, cette nouvelle masculinité toxique qui est proche de ce qu’on y a évoqué.

Ce que j’ai aimé dans le livre c’est cette impression de réaction à une situation que vous trouvez gênante. On sent un certain engagement qui est plutôt rare chez les rock critics qui restent souvent dans une posture d’analyse très historique et musicale. (La décision d’écrire Sex Revolts a été prise par Simon Reynolds et sa femme Joy Press après une soirée passée avec un musicien noise rock amateur de blagues pédo-pornographiques, ndlr).

La plupart de mes livres ont surtout été des histoires (post-punk, glam). Sex Revolts comme Retromania ont été plus aventureux sur la forme, moins académiques. Leur écriture a été plus guidée par des concepts et des idées.

Le continuum est brisé car la musique actuelle est beaucoup plus post-géographique qu’avant.

Simon Reynolds

J’ai emmené ma fille chez le dentiste il y a quelques jours et le docteur m’a dit que les enfants de nos jours ne mangeaient que des choses molles et que par conséquent leurs mâchoires n’étaient plus assez musclées. J’ai trouvé que c’était une parabole intéressante à la musique actuelle qui est souvent très planante, douce, shoegazy (même dans le métal). Pour finir, j’aimerais bien que vous me disiez où se trouve le continuum hardcore en 2022.

(rires) Il y a des gens qui font encore de la jungle ou du grime. On entend des échos du continuum dans la UK Drill je pense. Les radios pirates ont été remplacées par YouTube ou Snapchat. Je pense que le continuum s’est évaporé dans un nouvel âge très lié à l’image, aux vidéos et beaucoup moins aux DJs. La drill m’intéresse dans sa propagation et ses mutations : c’est une musique qui naît à Chicago, qui s’exporte à Londres puis des gens de Brooklyn s’inspirent ensuite de ce qui s’est fait en Angleterre, sans passer par Chicago, comme Pop Smoke. Les choses voyagent beaucoup plus vite dans le monde. Le continuum est brisé car la musique actuelle est beaucoup plus post-géographique qu’avant (l’afrobeat est un autre bon exemple de cela). Cette notion de continuum hardcore s’applique parfaitement à la fin des années 1990 et aux années 2000 mais elle cesse d’être adaptée à la musique d’après 2010 je pense. Et je suis cool avec ça, pas de problèmes (rires).

Hardcore, Audimat Editions, 280 p.

Sex Revolts, Joy Press/La Découverte, 496 p.

Relecture et édition : Pier-Paolo Gault, Apolline Bazin

Image à la Une : cover de Beltram Vol. 1 de Joey Beltram

Cet article Simon Reynolds : « j’aime ces moments où l’underground rejoint l’overground » provient de Manifesto XXI.

Environ 3,2 % des Anglais et Gallois, âgés de 16 ans ou plus, s’identifieraient LGB+, et 262,000 (0,5%) déclarent que « leur identité de genre est différente du sexe enregistré à leur naissance », selon un premier recensement ciblé, mené en mars 2021 par l’Office national des statistiques.

L’article Près de 1,8 million d’Anglais et Gallois LGBTQIA+, selon un recensement de l’ONS est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

La police kényane a ouvert une enquête après le meurtre du créateur de mode et militant LGBT+ Edwin Chiloba, 25 ans, dont le corps sans vie a été retrouvé dans une malle sur le bord d'une route, à quelques kilomètres de la ville d'Eldoret, dans la vallée du Rift.

L’article Indignation national au Kenya après le meurtre du designer et militant LGBT+ Edwin Chiloba est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Après Jérôme Boateng, reconnu coupable de coups et blessures sur son ancienne compagne, l’Olympique Lyonnais engage le très controversé Dejan Lovren, 33 ans, joueur croate récemment épinglé pour des gestes aux relents nazis et des propos homophobes. En conférence de presse, ce jeudi 5 janvier, son nouvel entraîneur Laurent Blanc a préféré esquiver, distinguant « …

L’article Dejan Lovren, nouvelle recrue de l’Olympique Lyonnais, accusé d’avoir entonné des chants nationalistes et tenu des propos homophobes est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Dans le parc du petit village où vit mon père se trouve une cabine téléphonique anglaise qui n’a rien à y foutre, puisqu’elle se trouve en région PACA et que ...

Dans le parc du petit village où vit mon père se trouve une cabine téléphonique anglaise qui n’a rien à y foutre, puisqu’elle se trouve en région PACA et que ...

Cet article Juliet Drouar, de la critique de l’hétérosexualité à la pratique du soin provient de Manifesto XXI.

Il incarne une des voix fortes du féminisme et des luttes queers actuelles. Militant et chercheur indépendant, Juliet Drouar poursuit le travail de critique de l’hétérosexualité dans la lignée de Monique Wittig, Adrienne Rich ou encore Christine Delphy. En plus de décortiquer les rouages du patriarcat, il accompagne celleux qui ont subi sa violence à travers son activité d’art-thérapeute. Ensemble, nous avons discuté des liens entre théorie politique et pratique du soin.Sorti peu avant les 5 ans de #MeToo, l’essai collectif La culture de l’inceste (Seuil) est un ouvrage essentiel. Co-dirigé par Juliet Drouar et Iris Brey, ce livre est un exploit de survivant·es. Il aurait pu ne pas exister tant il est difficile, encore aujourd’hui, d’écrire sur ce sujet (relire notre chronique ici). Le duo y consacre une déchirante introduction, hommage notamment au chercheur Tal Piterbraut-Merx qui s’est suicidé avant la publication. C’est avec iel que Juliet Drouar organisait dès 2019 une table-ronde sur le sujet de l’inceste au festival Comme nous brûlons. L’inceste est le « berceaudes dominations » que Juliet Drouar analyse et cherche à démanteler sans relâche. Son premier essai, Sortir de l’hétérosexualité (Binge Audio Editions) faisait ainsi la synthèse de plusieurs années de militantisme et de discussions portées notamment avec le festival Des sexes et des femmes, pour lequel nous nous sommes rencontré·es une première fois. Si sur le plan théorique, nous sommes de mieux en mieux armé·es, la prise en charge de la douleur des victimes reste un enjeu complexe. Comprendre aide mais ne fait pas tout. Alors que faire de soi une fois que l’on a pris conscience des violences qui nous ont abîmé ? Là encore, Juliet Drouar défriche et réfléchit une approche politique, queer et appliquée du soin.

Manifesto XXI – Avec Iris Brey, comment avez-vous constitué le groupe de personnes qui ont fait La culture de l’inceste ?

Déjà je dois dire que je regrette de ne pas avoir travaillé avec Matthieu Foucher. Je n’avais pas lu son article « A la recherche du #MeTooGay » donc je l’ai placé plus tard sur le plan de la pédocriminalité. On a d’abord cherché des personnes qui travaillent sur l’inceste en tant que système et non comme exception, et il n’y a pas tant de personnes qui ont produit des écrits. Dorothée Dussy c’était évident, c’est une des premières au plan national et international à en avoir parlé comme cela. Ensuite, on a cherché des personnes qui avaient déjà écrit sur le sujet ou qui avaient des travaux en lien. Par exemple, Ovidie n’avait pas écrit sur le sujet, mais on a bien sûr pensé à elle pour les représentations dans le porno.

Dans le livre vous abordez peu vos vécus intimes, est-ce un choix collectif ?

Non, c’était une liberté de choix pour chacun·e. Iris en parle dans l’introduction par exemple. Dans la fiction, avec la distance, il y a plus de nos histoires personnelles. L’imaginaire devient plus proche de ce que l’on peut raconter. Puis, il y a quand même toute une réflexion sur le point de vue situé dans le livre, y compris dans la recherche. Dans son texte, Dorothée Dussy explique comment des hommes blancs, assez âgés, promus, en sont arrivés à raccrocher l’inceste à un « tabou », lié à la personne avec qui on se marrie, plus qu’à une question de violences sexuelles. Ce n’est pas le sujet, le mariage, et dans les faits, ça n’empêche pas l’inceste. Cette conception est très ancrée et empêche de penser l’inceste pour ce que c’est, à savoir des agressions.

Iris Brey et Juliet Drouar © Marie Rouge

Iris Brey et Juliet Drouar © Marie Rouge

L’essai se termine sur une fiction, pourquoi ce choix ? Tu y as déjà eu recours à la fin de ton premier essai, mais cela reste peu courant en France. Qu’est-ce que cela apporte selon toi ?

Dans Sortir de l’hétérosexualité, c’est grâce à Karine Lanini (mon éditrice chez Binge) que j’ai été encouragé à mélanger la théorie et la fiction. Ça permet de ne pas convoquer l’imaginaire de la domination en faisant abstraction de soi-même et des autres, ça permet de s’extraire de cet imaginaire qui construit des objets de recherche et non des sujets de recherche. L’abstraction relève du registre plus théorique. Resituer son point de vue c’est convoquer quelque chose de plus émotionnel, qui va tendre vers de la fiction ou l’auto-fiction. Pour moi c’est assez évident d’aller dans ce registre. Ce n’est pas encore très consacré en France mais de nombreuses personnes s’inscrivent dans l’autotheory (genre popularisé par notamment Paul B. Preciado et Maggie Nelson, ndlr).

Pour moi, c’est porteur d’espoir pour toutes les réflexions anti-dominations que ce livre, en tant qu’objet, puisse circuler.

Juliet Drouar

Avec le retentissement du podcast Ou peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski et le livre La Familia grande de Camille Kouchner, il s’est passé quelque chose autour de l’inceste en France. Pourquoi cela émerge-t-il autant ici à ton avis ? Qu’est-ce que cela signifie ?

Aucune idée. Il y a une inscription récurrente dans les mouvements féministes de ces questions, du besoin [sociétal] de penser les femmes et les enfants comme mis·es à disposition. Il y a aussi des réflexions sur le tabou de l’inceste qui permet l’échange des femmes comme objet. Réfléchir au patriarcat amène à réfléchir à cet endroit-là. Pourquoi il y a une formalisation à un moment donné ? Je ne sais pas à quoi ça tient, mais j’ai le sentiment que ça tient à peu de personnes. Pour moi, c’est porteur d’espoir pour toutes les réflexions anti-dominations que ce livre, en tant qu’objet, puisse circuler. Aujourd’hui, il y a une couverture avec écrit « La culture de l’inceste » sur fond rouge dans l’espace public, c’est fort. C’est plein d’espoir de se dire que quelques personnes, sur une dizaine d’années, peuvent faire bouger des choses. Ça tient à peu de personnes, mais j’ai l’impression qu’il peut y avoir un effet boule de neige. Iris en parle bien dans l’intro, il s’est passé quelque chose entre le début de #Metoo et le moment où on est arrivé·es sur l’inceste, avec les travaux pionniers de Dorothée, de Charlotte, d’Axelle [Jah Njiké] ou de Tal [Pieterbraut-Merx].

Je pense aussi qu’il se passe quelque chose chez les journalistes. On a eu 3 pages dans Libé, ça n’aurait pas été possible avant. Ça veut dire que des personnes sont montées dans des rédactions. On a été surpris·es qu’autant de personnes dans la presse aient voulu s’emparer du sujet, avec leur militantisme, leur engagement. Il n’y a aucune pression, ça aurait pu ne pas se faire.

L’inceste, c’est une personne sur dix, ça se voit aussi à ces choix. Et avoir des conversations en famille reste incroyablement dur.

C’est un tel impensé, et un impensable, de pouvoir parler, transformer, les choses dans les familles que oui il y a presque une percée dans le collectif. Ça semble plus explorable d’en parler en dehors de la famille parce que tout semble toujours inamovible dans ce cadre. J’espère que les idées peuvent bien faire des aller-retours entre l’extérieur et la famille, via des objets (podcasts, livres…).

N’est-ce pas la plus grande guérison que de pouvoir mettre des limites ?

Juliet Drouar

Est-ce ton histoire qui t’a amené à devenir art-thérapeute ?

C’est une bonne question. (rires) C’est sûr que c’est la première fois de ma vie que je me sens être au bon endroit. Devenir thérapeute, c’est aussi chercher pour moi. C’est la volonté plus profonde en moi de comprendre et de trouver une appétence. Quand j’ai finalement trouvé, et difficilement, l’envie de vivre, je me suis dit que j’avais quelque chose à proposer. En plus de proposer des outils, j’ai eu l’envie de soutenir, de dire que c’est possible.

Je pense qu’il y a des aspects de soin et de justice dans ce choix. Je ne fais que de la thérapie située, c’est-à-dire qui prend en compte la personne et comment elle a été forgée par les dominations sociales. Chercher à comprendre, me soigner moi-même et si possible soutenir d’autres personnes dans cette démarche, ça me semble être ultimement politique.

Comment fait-on pour ne pas se brûler quand on cherche à soigner les autres ?

Il y a quelque chose de distinct, c’est-à-dire que je me soigne dans des endroits de thérapie qui sont à moi, qui me concernent. J’estime avoir trouvé une distance juste, mais ce travail me fait comprendre des choses sur moi rétroactivement. Parfois je m’entends dire des choses, et je réalise que c’est exactement ce que je voudrais me dire à moi-même. Il y a des espaces de correspondance, et puis il y a un endroit de soin dans le fait de tenir un cadre. N’est-ce pas la plus grande guérison que de pouvoir mettre des limites ? Pour moi, c’est une forme de soin, sans qu’il n’y ait d’inversion de place.

Il y a un manque criant de thérapeutes qui se situent politiquement, socialement, et qui ont de la réflexivité sur les outils transmis.

Juliet Drouar

Il me semble n’avoir jamais lu ton parcours personnel et militant entièrement décrit, peux-tu me raconter ton parcours et ta propre sortie de l’hétérosexualité ?

Alors mon parcours : j’ai fait un bac S et une prépa littéraire. Après j’ai compris ce qu’était une prépa (rires), et un prof m’a conseillé de passer les concours d’IEP. J’ai fait Sciences Po Grenoble, après j’ai fait une immense dépression. Je me suis installé en tant qu’artiste peintre, tout en ayant des jobs de cadre à temps partiel dans des start-ups. Là j’ai atterri dans une start-up en musicothérapie, et je me suis intéressé à la prise en charge de la douleur de manière non médicamenteuse. J’ai passé un diplôme universitaire d’art-thérapie, puis j’ai eu 2 ans de chômage qui m’ont permis de faire le travail que j’avais vraiment envie de faire, à savoir développer les festivals Des sexes et des femmes. J’ai eu le privilège d’y participer grâce à ce chômage, et ça m’a amené à aller plus loin dans la direction intellectuelle qui m’intéressait, celle des questions d’anti-domination. Ça a été deux années pour produire collectivement du « contre ». Tout cela m’a permis à un moment de me dire que j’allais m’installer comme art-thérapeute ou ouvrir un bar (rires). Ce sont les deux choses qui m’intéressaient le plus, parce que le bar c’est un endroit de soin en tant que queer.

Au final, c’est mon inscription théorique queer et féministe qui fonde la pratique thérapeuthique que je peux avoir aujourd’hui. Même si je ne vais pas en parler à chaque fois, c’est cette vision qui sous-tend ma pratique et ce n’est bien sûr pas une vision freudienne ou individualisante du monde. Sur le plan queer, personnel, j’ai été très tôt un « garçon manqué ». J’ai perçu assez vite les limites des rôles sociaux, ce qui m’a amené à m’inscrire en résistance, de manière plus ou moins consciente. Progressivement j’ai eu un parcours de garçon manqué, puis lesbienne, puis gouine, puis trans-pédé-gouine. J’ai changé petit à petit d’endroit.

Évidemment, il y a une forme de rage quand on en arrive à savoir ce qui a fait violence socialement, que ce n’est pas soi qui pose problème car on n’est que la résultante de déficiences et de dynamiques sociales; mais qu’il va falloir payer toute sa vie pour essayer de s’en soigner.

Juliet Drouar

Quels sont les outils que tu mobilises en complément de l’art-thérapie ?

On peut travailler sur le relationnel. Par exemple, ce qui pose problème dans des relations à l’extérieur peut se retrouver dans la relation avec le·la thérapeute. Si je le raccroche à la question de l’inceste ou des VSS, on peut retrouver un sentiment de défiance face à un·e thérapeute. Avec la sécurité du cadre de la thérapie, on va pouvoir essayer de faire autre chose de cette répétition : dire ce qui est en train de se passer et pouvoir chercher une nouvelle direction pour dépasser ça. Il peut aussi exister d’autres outils issus de la traumatologie par exemple. J’aime bien celui qui s’appelle « Internal family system » par exemple, qui permet de prendre conscience psycho-corporellement de différentes parties de soi. On peut se découvrir en partie enragé·es, ou découvrir d’autres endroits d’addiction par exemple. Cet outil permet de prendre conscience et redonner du sens à toutes nos manifestations psycho-corporelles.

Pour moi c’est un but incroyable que d’atteindre ce niveau d’empathie, de compréhension de soi-même. De mettre du sens dans tout ce que l’on fait, en essayant de diminuer la conflictualité ou la haine de soi que l’on peut ressentir. S’accepter dans la multiplicité de nos conduites et réactions c’est déjà quelque chose d’incroyable. Je me suis longtemps senti illégitime. Non pas que je me sente totalement légitime aujourd’hui, mais j’accepte un peu plus de prendre cette place. D’autant qu’il y a un manque criant de thérapeutes qui se situent politiquement, socialement, et qui ont de la réflexivité sur les outils transmis. On peut citer le Collectif Psy NoirEs qui fait un travail incroyable là-dessus. Il y a une vraie demande, et c’est ce qui m’a amené à bouger du cadre de l’art-thérapie stricto sensu. Beaucoup de personnes me contactent pour trouver un psy après m’avoir lu sur le plan politique. Or, je ne suis pas psychologue, et ça m’enjoint à réfléchir à comment je me place.

Ces dernières années, on constate que les discussions sur la santé mentale et la recherche de thérapies, notamment alternatives, se sont multipliées dans l’ensemble de la société. Qu’observes-tu dans le milieu queer ? Vois-tu une plus grande recherche aussi ?

Ce que je peux dire c’est qu’il faudrait au moins une enveloppe de 100€-200€ par mois pour qu’il y ait un vrai accès au soin. Ce n’est pas possible autrement. Évidemment, il y a une forme de rage quand on en arrive à savoir ce qui a fait violence socialement, que ce n’est pas soi qui pose problème car on n’est que la résultante de déficiences et de dynamiques sociales; mais qu’il va falloir payer toute sa vie pour essayer de s’en soigner.

Ce qui bouge pas mal je trouve c’est la conscientisation politique, par rapport à des soignant·es qui sont encore dans un prisme universaliste ou qui n’acceptent pas de se situer. Il y a une irrévérence dans le fait de refuser de faire la pédagogie sur ce qu’on est en train de vivre. En tout cas les personnes que je reçois ont une conscience politique forte sur le soin, ou au moins une conscience accrue des violences qu’iels ont subi pendant des soins psy et qu’iels refusent de subir à nouveau. Je pense que ce n’était pas aussi conscientisé avant, se dire que quelque chose n’est pas acceptable, se casser et chercher mieux. Je sens aussi une recherche d’être dans l’horizontalité, et de ne pas être étudié comme une chose.

Une dernière question, comme on a parlé de violence, de justice et de soi : comment peut-on bien gérer sa colère selon toi ? Quelle place accorder à cette énergie qui peut être motrice, sans se faire mal à soi ni aux autres ?

Je peux répondre sous deux angles. La colère est une émotion et donc une boussole. Or, le but de notre éducation a été de nous faire oublier nos émotions pour nous écraser à volonté. De là, est-on capable de savoir ce qu’il se passe dans notre corps quand on est en colère ? Où se loge notre colère ? Est-ce dans les bras, le poul qui s’accélère, des mâchoires qui se crispent ? Sensoriellement, suis-je capable de reconnaître ma colère ? Ensuite, l’outil de la colère enjoint de reconnaître que quelqu’un·e empiète sur nos limites. Donc, suis-je capable de détecter un léger agacement ? Une fois la colère détectée, puis-je replacer mes limites pour ne pas faire cocotte-minute ?

Une autre direction de réponse, plus dans l’optique d’un traumatisme, c’est qu’il peut y avoir un départ de colère pour nous défendre à un moment donné, mais qui perdure ensuite. Cette colère nous fait répondre à 1000 quand le stimuli est 1, et ça pose tout un tas de problèmes, notamment dans les relations. Dans ce cas, faire conflit pour faire relation ne fonctionne pas puisqu’il va plutôt y avoir sentiment d’agression en face, et donc soit fuite, soit combat. Quand on expérimente cette forme de décalage, l’enjeu en thérapie c’est d’essayer de creuser la distance entre les moments de traumatisme et ce qu’il se passe actuellement dans des relations, pour que la personne puisse faire conflit et relation. Évidemment que c’est une dimension délétère dans nos communautés.

La culture de l’inceste, Seuil, 208 p.

Sortir de l’hétérosexualité, Binge Audio Editions, 157 p.

Image à la Une : © Marie Rouge

Relecture et édition : Clément Riandey, Anne Plaignaud

Cet article Juliet Drouar, de la critique de l’hétérosexualité à la pratique du soin provient de Manifesto XXI.

Le gouvernement algérien a lancé une campagne visant à « sensibiliser » les consommateurs aux dangers de ces produits de « propagande LGBT » pour atteinte notamment aux « valeurs morales de la société ».

L’article Le gouvernement algérien en « campagne » contre les couleurs « arc-en-ciel » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Révélation pop-soul outre-Manche, Joesef chante comme personne les ruptures amoureuses, les soirées alcoolisées et les maux de sa génération. Rencontre avec l’artiste écossais, qui sort son premier album, Permanent Damage, le 13 janvier et à qui l’on promet une très belle carrière.

L’article Joesef, Glasgow dans la peau est apparu en premier sur 360°.

La victime avait écopé de huit jours d’ITT. Le mis en cause a nié l'homophobie, sans convaincre toutefois les enquêteurs.

L’article Saint-Étienne : l’un des quatre suspects dans un guet-apens homophobe en garde à vue est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Ça y est, nous y sommes : une grande et belle année toute neuve. Et avant que tout le monde vienne essuyer ses vieux pieds dégueulasses sur le paillasson de ...

Ça y est, nous y sommes : une grande et belle année toute neuve. Et avant que tout le monde vienne essuyer ses vieux pieds dégueulasses sur le paillasson de ...

STOP homophobie salue la fin d'une étape profondément dégradante et se félicite de cette victoire pour toutes les personnes trans.

L’article Fin de l’exigence du certificat psychiatrique pour le parcours de transition des personnes transgenres est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

De l'école jusqu'à l'élite, l'homophobie et la transphobie diffusent encore leur poison dans le sport. Pour y répondre, des initiative communautaires voient le jour, notamment en Suisse, pour réconcilier les personnes LGBTIQ+ avec le sport.

L’article Ces clubs de sport LGBTIQ+ qui mettent les discriminations hors-jeu est apparu en premier sur 360°.

Les écoliers confondraient les deux symboles et témoigneraient ainsi de leur homophobie. Mais les autorités scolaires refusent d'y voir une corrélation avec la hausse des cas de harcèlement constatée depuis peu dans les établissements privés de la région.

L’article En Suisse, des élèves dégradent leurs agendas scolaires illustrés d’un drapeau de la paix, assimilé au rainbow flag est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Désormais troisième personnalité du pays, derrière le président et le Premier ministre, l'élu de 46 ans s'est engagé à ce que la Knesset ne nuise jamais à la communauté LGBT+.

L’article En Israël, Amir Ohana devient le premier président ouvertement homosexuel du Parlement est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Un homme de 40 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris jeudi 29 décembre à six mois de prison avec sursis pour l'agression d'une jeune femme qui enlaçait sa compagne sur le quai du RER A de la station les Halles.

L’article Six mois de prison avec sursis pour une violente agression lesbophobe dans le RER parisien est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Ils avaient roué de coups trois jeunes hommes, à la sortie d'un bar du centre-ville, après les avoir menacés de mort et injuriés. Sans nier les faits de violence, ils réfutent le caractère homophobe, évoquant une soirée trop arrosée.

L’article Agression homophobe à Nice : quatre suspects jugés en juin prochain est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Les trois amis trinquaient dans un bar lorsqu'ils ont été injuriés et menacés de mort par quatre individus, qui les ont également suivi pour les attaquer ensuite dans la rue, en les rouant de coups.

L’article Trois jeunes, dont un délégué associatif, victimes d’une agression homophobe à Nice est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Couche #59: Depuis que j’ai entendu qu’être propriétaire foncier, c’est avoir accès à un tiers

L’article Une d’ces couches! est apparu en premier sur 360°.

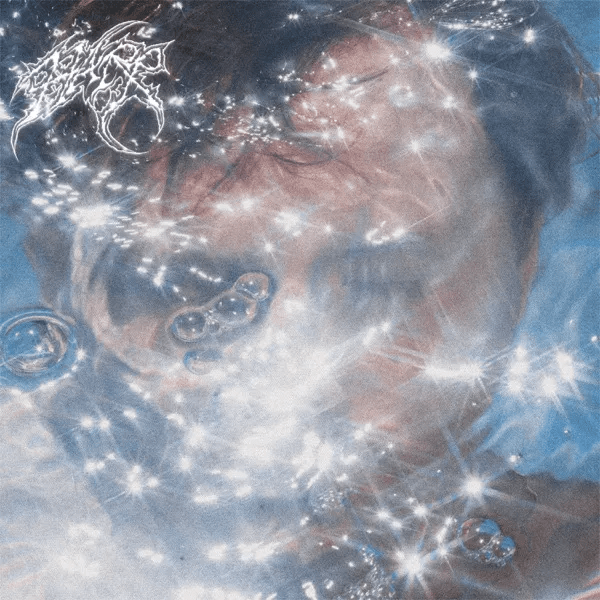

Cet article Les 10 plus belles pochettes d’album de 2022 provient de Manifesto XXI.

Alors que l’année 2022 se clôt, nous avons compilé les 10 pochettes d’album qui ont accroché l’œil de la rédaction et ont participé à façonner nos expériences d’écoute.Dans un monde d’images, la présentation médiatique relève d’une importance particulière. Les espaces de représentation visuelle que sont les réseaux sociaux, les clips ou encore les pochettes d’album sont ainsi autant de moyens de promotion essentiels pour un·e artiste. En capturant le son d’un album, la pochette d’album offre un espace de réflexion artistique et un médium de création à part entière pour transcrire l’univers d’un·e artiste ou d’un groupe. La sélection des plus belles pochettes de 2022 nous plonge dans la contemplation de scènes qui explorent les schémas de l’identité et de l’altérité.

Cette année, nos coups de cœurs présentent pour beaucoup des portraits, comme la photographie pour l’album de King Princess ou la peinture inspirée de Francis Bacon pour celui de Perfume Genius. Les covers des projets de Lyzza et Rabit révèlent de leur côté une certaine esthétique de la corporalité, tandis que celles de 070 Shake, de Jenny Hval ou encore de Lykke Li dépeignent la solitude introspective des corps.

☆ 070 Shake – You Can’t Kill Me

Artwork : Nicola Samori

Artwork : Nicola Samori

☆ PENDANT – Harp

Photographie : Tonje Thilesen

Photographie : Tonje Thilesen

☆ Himera – Sharing Secrets

Artwork : Otso Reitala

Artwork : Otso Reitala

☆ Jenny Hval – Classic Objects

DA et photographie : Annie Bielski

DA et photographie : Annie Bielski

☆ King Princess – Hold On Baby

Photographie : Collier Schorr

Photographie : Collier Schorr

☆ Lykke Li – EYEYE

Artwork : Theo Lindquist

Artwork : Theo Lindquist

☆ Lyzza – Mosquito

DA et photographie : Pe Ferreira

DA et photographie : Pe Ferreira

☆ Marina Herlop – Pripyat

Artwork : Narr Eph

Artwork : Narr Eph

☆ Perfume Genius – Ugly Season

Artwork : Nicasio Torres

Artwork : Nicasio Torres

☆ Rabit – What Dreams May Come

Artwork : Linder Sterling

Artwork : Linder Sterling

Cet article Les 10 plus belles pochettes d’album de 2022 provient de Manifesto XXI.

Cet article Ateliers Médicis: à quoi devrait ressembler le bâtiment définitif ? provient de Manifesto XXI.

Singulier projet culturel fondé entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil (Seine-Saint-Denis), Les Ateliers Médicis annonçaient il y a six mois leur installation dans un nouveau lieu vaste et fonctionnel, durable de surcroît, à l’horizon 2025. Une décision politique de la région vient de geler la réalisation de ce projet pourtant essentiel au territoire.La nouvelle est tombée brusquement, sans que les concerné·e·s n’aient été prévenu·e·s. Le 7 décembre dernier, la région Ile-de-France, présidée par Valérie Pécresse (LR), a annoncé la suspension pour 2023 de sa subvention de 150 000 euros aux Ateliers Médicis. Un camouflet pour la résidence d’artistes, fondée peu après les émeutes de 2005 pour apporter de l’art – et de l’air – sur des territoires trop souvent maintenus à l’écart des politiques publiques. En cause, selon la collectivité, le financement par l’établissement du festival « Les Chichas de la pensée », organisé par Mehdi Meklat.

En 2017, ce journaliste en vogue à l’époque avait été épinglé pour des tweets antisémites, homophobes, racistes et misogynes publiés entre 2010 et 2017 sous pseudo. Il avait tout de suite tenté d’éteindre le feu, s’excusant platement, plaidant l’erreur de jeunesse, suggérant aussi que ces saillies n’étaient que le fait d’un détestable personnage de fiction. Dans un livre, Autopsie (Grasset, 2018), il avait même renouvelé son mea culpa et faisait valoir un droit à l’oubli et la possibilité d’une seconde chance. Le festival dont il est le co-fondateur ressemble à cette seconde chance. L’événement gratuit, qui convie au long de rencontres passionnantes une nouvelle génération d’artistes et de penseur·euse·s issu·e·s de la diversité culturelle, a déjà été accueilli et salué par de nombreuses institutions à Paris et alentour – le Centre Pompidou, le Théâtre de la Ville, la Villette, les Magasins généraux et le Théâtre des Amandiers.

Mais la région n’a rien voulu entendre. Dans un communiqué, elle expliquait regretter que la direction des « Ateliers » « s’obstine à soutenir une personne ayant tenu de tels propos inacceptables […] Ces choix de programmation vont à l’encontre totale des valeurs de la République ». Ces arguments policés cachent mal, il faut le dire, les motivations idéologiques de la droite. Peu de doute que Mehdi Meklat, comme la plupart des personnalités soutenues par les Ateliers Médicis, représente tout ce que ce camp combat : une nouvelle garde jeune et engagée, irrévérencieuse s’il le faut. Les sanctions de la région ne se sont pas arrêtées aux dotations annuelles. L’Île-de-France a aussi menacé de retirer sa participation au financement du bâtiment définitif des Ateliers Médicis, sur lequel elle s’était engagée à hauteur de 5 millions d’euros. Sur 36 millions de budget total, ce n’est pas rien, surtout quand le permis de construire doit être déposé dans un mois. Mais la structure culturelle garde l’espoir d’un dialogue, quand bien même, pour l’heure, Valérie Pécresse oppose une fin de non-recevoir.

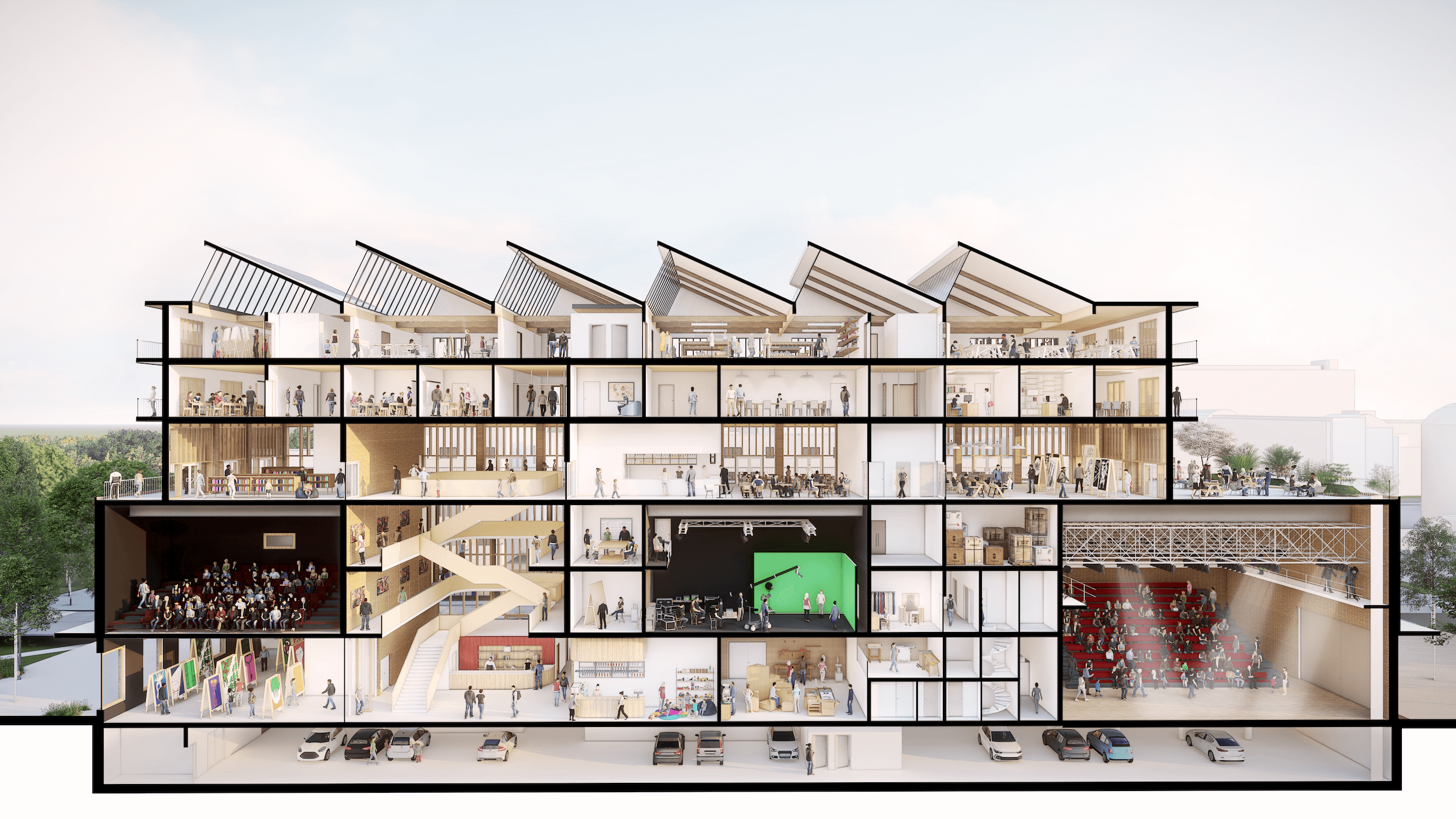

Nous avions discuté, il y a quelques mois, de ce nouveau lieu avec Cathy Bouvard, l’opiniâtre codirectrice des « Ateliers », et Nicola Delon, chargé du chantier avec Encore Heureux, un collectif d’architectes résolument engagé·e·s. Une construction vaste et fonctionnelle, normalement livrée en 2025, et qui devrait, plus que jamais, permettre aux Ateliers Médicis de remplir leur mission – rassembler par la création.

Ateliers Médicis 2025 – Perspective Coupe © Encore Heureux

Ateliers Médicis 2025 – Perspective Coupe © Encore Heureux

Manifesto XXI – L’équipe d’Encore Heureux a été désignée parmi 150 autres candidat·e·s pour construire le nouveau bâtiment. Cathy, pourquoi ce choix ?

Cathy Bouvard : Ce projet devait être mené par des architectes qui mesurent la porosité des Ateliers avec le territoire et respectent la dignité des parties prenantes. La pratique d’Encore Heureux s’illustre à la fois par une forme de modestie et de grande force architecturale. Leur proposition permettait d’envisager une forme qui soit belle, imposante, innovante, mais pas intimidante pour autant.

Comment les acteur·rice·s, nombreux·ses, ont-iels été mobilisé·es ?

C. B. : Une semaine de travail commun avait été organisée dès notre arrivée en 2018 avec Renan Benyamina (codirecteur des « Ateliers » depuis 2018 aux côtés de Cathy Bouvard, ndlr). Michel Lussault (géographe, expert des études urbaines et urbanistiques, ndlr), qui intervenait lors de cette concertation, nous a posé cette question : « Pourquoi vouloir ériger un bâtiment ? » Une interrogation simple mais que je trouvais très juste, et à laquelle nous devions répondre avec les résident·e·s. Il fallait réévaluer la fonction d’un espace culturel sur un territoire comme celui-là. Incarner ce projet, en faire un nouveau modèle ouvert et prospectif, penser un lieu où être ensemble, pouvoir faire langage commun.

Un temps de réflexion est aussi advenu en 2019, qui a alimenté un « cahier des rêves et des envies ». Ce cahier a été glissé dans le dossier à destination des architectes – et s’il y a bien un·e candidat·e qui en a tenu compte, c’était l’équipe d’Encore Heureux. Depuis début septembre, une permanence architecturale a débuté et doit durer tout le temps des travaux. Elle est tenue par Khadija Barkani, une jeune diplômée dans le domaine qui a déjà suivi le projet des Ateliers actuels et a travaillé avec nous à consulter les habitant·e·s. Cette clichoise d’origine incarne le courage et le talent des quartiers qui entourent le lieu, ces personnes qui se battent pour que ces territoires changent et prennent eux-mêmes la parole.

Nicola Delon : Construire un bâtiment revient systématiquement à répondre à une somme d’attendus gigantesque. Et donc à se mettre dans la peau de chaque acteur·rice. Dans ce cas, les attendus étaient d’abord politiques – porter une vision forte de culture et de lieu public –, mais aussi locaux – un endroit à cheval sur deux communes, avec leurs spécificités, leurs espoirs et leurs difficultés. Il fallait aussi tenir compte des équipes et des habitant·e·s, celleux d’aujourd’hui et de demain.

Trois axes principaux se sont distingués. Celui du symbole et de la fierté, d’abord, difficile à évaluer – nous voulions rendre les résident·e·s fier·ère·s de cet équipement sans basculer dans l’ostentation. Ensuite, celui de la fonction du lieu, actuelle ou future – comment l’architecture autoriserait à répondre à certains enjeux, qu’ils soient compris dans le cahier des charges ou relatifs aux potentiels usages ultérieurs du bâtiment. Celui, enfin, de la matérialité de l’architecture – il s’agirait de concevoir une construction en prise avec son temps, notamment sur la question écologique et de la biodiversité. La réponse est empreinte de tous ces éléments à la fois et nous a surpris·e·s nous-mêmes, ce qui est souvent bon signe.

En ville, et en particulier dans les quartiers populaires, la question de la circulation et du contrôle social reste cruciale. Le besoin d’un safe space avait été formulé par les habitant·e·s.

Cathy Bouvard

Ateliers Médicis 2025 – Hall © Encore Heureux

Ateliers Médicis 2025 – Hall © Encore Heureux

La grande terrasse à douze mètres de haut a été pensée comme un espace incontournable du nouvel équipement.

C. B. : En ville, et en particulier dans les quartiers populaires, la question de la circulation et du contrôle social reste cruciale. Le besoin d’un safe space avait été formulé par les habitant·e·s. Comment pouvions-nous bâtir un espace public qui soit à la fois libre, sûr, et qui puisse paradoxalement échapper aux regards ? Dans l’équipe, nous imaginions d’abord un restaurant convivial, bon marché. Puis on s’est rendu compte que ce dont les résident·e·s avaient plutôt envie, c’était d’un espace exceptionnel, de qualité, un rooftop en haut duquel venir profiter avec ses ami·e·s ou inviter son·sa partenaire à admirer la vue.

N. D. : C’est assez contre-intuitif, je l’admets : on pourrait penser que, pour qu’un espace soit public et commun, il faudrait qu’il soit visible et de plain-pied. C’est en réalité l’inverse. Parce que l’espace public reste traditionnellement un endroit destiné à voir et être vu·e, un aménagement perché comme celui-là permet de recouvrer sa liberté. De s’élever non seulement physiquement – depuis là-haut, on apercevra la ville, mais aussi la forêt de Bondy, la tour Eiffel… – et mentalement. Sans négliger la possibilité, en y grimpant, de tomber ici sur une exposition, là sur un·e artiste en résidence ou un·e membre de l’équipe des Ateliers.

Ce nouveau bâtiment va donner l’occasion d’un rassemblement et d’un croisement bienvenus.

Cathy Bouvard

Comment s’articulent les autres espaces de création et de transmission ?

N. D. : En bas se trouvent la plupart des entités programmatiques au fonctionnement encombrant, dans lesquelles il faut un minimum de place pour entreposer du matériel et accueillir des livraisons – salle de diffusion, salle d’exposition, cinéma… Viennent ensuite, à douze mètres, les espaces publics, le restaurant et la terrasse. Puis, logées dans la tranche médiane du bâtiment, les salles réservées à l’équipe des Ateliers. Pour relier toutes les parties, les membres du personnel doivent pouvoir monter et descendre librement. En haut, ce sont enfin les espaces dédiés à la création, petits cocons baignés de lumière naturelle, sans personne qui ne vous marche dessus.

C. B. : Les locaux actuels nous empêchent d’être proches des artistes à moyen et long terme. On doit sans cesse pousser les murs. Ce nouveau bâtiment va donner l’occasion d’un rassemblement et d’un croisement bienvenus. D’autant que des projets aujourd’hui surtout virtuels prendront une dimension physique, comme la Cinémathèque idéale des banlieues du monde, la Renverse, ou l’école Kourtrajmé. Les jeunes futur·e·s artistes pourront croiser des artistes plus aguerri·e·s et échanger au quotidien avec elleux.

Une attention toute particulière a aussi été portée aux matériaux du bâtiment, qui doit devenir le premier équipement culturel bioclimatique de cette ampleur.

N. D. : Chez Encore Heureux, on parle toujours d’envisager le bon matériau, au bon endroit, en bonne quantité. Notre but n’est pas d’ériger des bâtiments spectaculaires sans béton ou tout en bois qui coûteraient une fortune et n’aboutiraient sans doute même pas, mais plutôt de bien placer le curseur pour mener des constructions réalistes et volontairement hétéroclites. D’où, notamment, la question du réemploi des matériaux. Pour les cloisons intérieures des Ateliers, nous allons utiliser de la terre crue assemblée à quelques kilomètres de là, à Sevran. Une usine de fabrication recycle depuis peu les millions de mètres cubes de terre issus des aménagements du Grand Paris. Or ce matériau, en plus d’être un très bon isolant, permet des murs solides et respirants. Et, ce qui ne gâche rien, présente un excellent bilan carbone.

La nouvelle gare de la ligne 16 du métro Grand Paris Express, qui sera aménagée juste devant les Ateliers, doit définitivement désenclaver le lieu et le quartier. Au risque de la gentrification ?

C. B. : Les habitant·e·s expriment de vraies craintes à ce sujet, c’est vrai. Iels ont peur que les loyers grimpent et d’être relégué·e·s plus loin, ce qui renforcerait leur sentiment de déclassement. Mais nous, aux Ateliers, ne sommes-nous pas déjà un symptôme du changement du quartier ? Notre opinion est forcément ambivalente. L’essentiel, c’est que nous gardions cette volonté de rassembler et de faire émerger des voix nouvelles de ces lieux périphériques – il n’a de toute façon jamais été question d’intervenir pour imposer une culture descendante, de dire : « Ceci est la bonne culture ». À ce titre, je continue à croire que l’enclavement est excluant, mortifère et la circulation décisive pour déplacer les centralités. De là à ce que nous fassions de Clichy-Montfermeil un centre… je crois qu’il y a encore de la marge.

Depuis leur fondation, les Ateliers ont gagné le pari de s’imposer comme un lieu d’action en lien avec les territoires, capable de rassembler une communauté de créateur·rice·s in situ, mais aussi de piloter des résidences à distance, et même de s’inscrire dans des festivals.

Nicola Delon

Ateliers Médicis 2025 – Vue générale. © Encore Heureux

Ateliers Médicis 2025 – Vue générale. © Encore Heureux

Les Ateliers vont en tout cas enfin bénéficier d’un bâtiment à la hauteur de leurs ambitions. Regrettez-vous que ce changement d’échelle ait pris autant de temps ?

N. D. : À mon sens, la grande force de ce projet reste précisément d’être passé par une première phase – première phase non seulement rassurante, mais indispensable. Depuis leur fondation, les Ateliers ont gagné le pari de s’imposer comme un lieu d’action en lien avec les territoires, capable de rassembler une communauté de créateur·rice·s in situ, mais aussi de piloter des résidences à distance, et même de s’inscrire dans des festivals. La nouvelle équipe a su faire de Clichy-Montfermeil un centre inédit et placer cet endroit sur la carte. Que l’initiative ait d’abord été modeste, qu’elle ait même laissé perplexe, c’est selon moi ce qui lui a permis de monter en puissance et de déboucher sur un projet si mûr. Pour nous concepteur·rice·s, qui nous retrouvons parfois avec des cahiers des charges déconnectés des réalités, je peux vous dire que cet équilibre est précieux.

C. B. : Même si peu y croyaient, cet horizon du nouveau bâtiment est présent depuis les débuts des Ateliers, il y a huit ans. Ce n’est que l’aboutissement de huit ans nourris du réel, d’un travail de terrain. Je dois saluer, en ce sens, le soutien des pouvoirs publics – en particulier en cette période actuelle tendue, où ce lien constitue peut-être l’un des rares signes rassurants de leur engagement [pour rappel, l’entretien a été réalisé avant l’annonce de la suspension des subventions de la région Île-de-France, ndlr]. Tout du long, les collectivités et l’État ont investi dans les Ateliers. Iels ont montré que, même sur un territoire disqualifié comme celui-là, iels étaient prêts à faire pour nous, avec nous et chez nous. Que les périphéries, souvent maintenues à l’écart des pensées contemporaines, en valaient le coup.

Chronologie des « Ateliers »Image à la une : Ateliers Médicis 2025 – Vue de nuit © Encore Heureux

Cet article Ateliers Médicis: à quoi devrait ressembler le bâtiment définitif ? provient de Manifesto XXI.

Après des mois de tensions, les députés espagnols ont voté, en première lecture ce jeudi 22 décembre, un projet de loi, baptisé la « loi trans », qui permettra dès 16 ans de changer la mention de son genre via une simple déclaration administrative.

L’article Espagne : les députés adoptent un projet de loi sur l’autodétermination du genre dès 16 ans est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

J’aimerais que le Père Noël soit un drag king. J’aimerais le voir créer une culture

L’article J’aimerais que le Père Noël soit un drag king est apparu en premier sur 360°.

Cet article Le meilleur (et le pire) de ce qu’on a vu au cinéma en 2022 provient de Manifesto XXI.

Sans classement et dans le désordre, la rédaction de Manifesto XXI dévoile son top des films de l’année avant d’embrayer sur les crispations (parfois comiques) de son flop cinéma 2022.Alors qu’on se demande si Avatar 2 sauvera les salles de cinéma, on peut d’ores et déjà se réjouir qu’en France, le succès des blockbusters américains bénéficie via le système de taxation des entrées à des projets plus confidentiels, plus exigeants, ou tout simplement moins rentables. Si l’on craint toujours un désamour de la salle de cinéma post-covid et un certain effet d’uniformisation des productions « offertes » par les plateformes, il est bon de rappeler que le cinéma français était cette année vivant, innovant et passionnant mais également féminin, queer et politique. En primant Pacifiction d’Albert Serra ou Saint Omer d’Alice Diop, le prix Louis-Delluc a bien représenté la grande diversité de propositions que nous a offerte le cinéma français cette année. Sans plus attendre, voici dans le détail ces films qui ont fait notre cinéma 2022, pour le meilleur et pour le pire.

☆ Tops : féminismes pluriels, lutte décoloniale et thriller nucléaireBruno Reidal, Confession d’un meurtrier, de Vincent Le Port

Cantal, 1905. Bruno Reidal, 17 ans, est arrêté pour le meurtre d’un enfant de 12 ans. Comment expliquer le geste brutal de Bruno ? Entre désir refoulé, isolement campagnard et désintégration, Vincent Le Port explore les pulsions de mort ressenties par l’adolescent, au moment où la justice et la médecine s’emparent de la psychologie comme outil de contrôle et d’évaluation. Dans une nature isolée à la fois lieu de fuite et d’effroi, le film dépeint, de manière psychanalytique et intime, une époque et une réalité trop peu représentées au cinéma, sublimées par un travail d’éclairage et de cadre tout en subtilité au service du jeu magistral de Dimitri Doré.

Saint Omer, d’Alice Diop

C’est un premier long-métrage de fiction, dont la maturité fait déjà trôner Alice Diop dans la cour des grand·es et lui a valu un Lion d’Argent à la Mostra de Venise ainsi que la possibilité de représenter la France aux Oscars 2023. Celle qui trône, c’est aussi Guslagie Malanda, l’actrice incarnant Laurence Coly, dont la noblesse transforme parfois la cour d’assises en cour royale, et adoube par un simple regard Kayije Kagame. Le normative gaze s’embue de larmes et se transforme en émotion pure, faisant écho au cinéma de Céline Sciamma dans Portrait de la jeune fille en feu (Claire Mathon signe l’image de ces deux films). Alice Diop continue d’élargir l’espace cinématographique des sororités, éternellement caractérisées par leur nature entravée. Entravées par la langue du procès, qui s’associe avec la violence langagière de la science, de la psychologie, de la nation blanche, pour tenter d’enfermer résolument dans son réseau de sens une femme noire, avortant par avance toute possibilité de maternité. Il fallait donc réouvrir, dégager cet espace des maternités noires, pour consacrer Alice Diop comme une cinéaste majeure de sa génération. À ne manquer sous aucun prétexte.

Fire of Love, Sara Dosa, 2022

Fire of Love, Sara Dosa, 2022

Fire of Love, de Sara Dosa

Magnifique – c’est le mot qui nous vient pour décrire le documentaire amoureux du couple de vulcanologues Maurice et Katia Krafft, timidement distribué dans quelques salles françaises avant de rejoindre la plateforme Disney+. L’amour indomptable pour le feu des volcans (illustré par les archives de Maurice et Katia, qui constituent un trésor d’images folles en 16 mm), et celui qui les unissaient dans toutes leurs aventures, inlassablement. La documentariste Sara Dosa nous conte leur histoire avec l’aide de Miranda July à la voix off et des 800 bobines de films archivées après la disparition des Krafft lors d’une éruption volcanique en 1991. Un trésor qui nous laisse amoureux·ses d’un travail de montage fantastique et du feu sous nos pieds.

Pacifiction, d’Albert Serra

Un thriller expérimental en terres polynésiennes, porté par la mise en scène dingue de l’enfant terrible espagnol Albert Serra (à qui l’on doit de nombreux films opaques et difficilement abordables) et la présence magnétique d’un Benoit Magimel dirigé à l’oreillette. Pacifiction fait partie des grands moments de cinéma de l’année, tant pour le délire paranoïaque sublimement mis en scène (la « scène de la vague » restera un souvenir monumental en salle de cinéma) que pour la temporalité suspendue de ce film qui nous laisse presque sous le choc, dans une incompréhension nucléaire.

La Nuit du 12, de Dominik Moll

Film risqué car hautement d’actualité, La Nuit du 12 retrace l’enquête d’un féminicide dont l’auteur n’a jamais été identifié. C’est au cœur de la brigade de police, exclusivement composée d’hommes, que l’action se situe et c’est tout un système masculiniste qui se dévoile sous nos yeux : la justice défaillante, les normes de genre qui enferment les hommes dans le silence de leur trouble intérieur et la violence meurtrière de la masculinité. Dominik Moll nous montre que, si les féminicides sont le fait d’individus, c’est bien la société tout entière et ses institutions phallocrates qui sont le terreau de cette violence. Un film féministe majeur à l’heure où encore plus de 100 femmes sont mortes de la violence des hommes en 2022.

The Souvenir : Pt 1, Joanna Hogg, 2020

The Souvenir : Pt 1, Joanna Hogg, 2020

The Souvenir : Pt I et II, de Joanna Hogg

Événement des festivals lors de sa sortie en 2020, on a dû attendre 2022 pour que sorte enfin en France la fresque auto-fictionnelle de Joanna Hogg. Retraçant en deux parties sa relation d’emprise avec un junkie mythomane, The Souvenir est un diptyque visuellement somptueux qui parvient à parfaitement retranscrire ce mélange de passion et de violence qui caractérise la relation toxique. À l’écran, on découvre Tilda Swinton dans une de ses prestations les plus dépouillées, et dans le rôle de sa fille, sa vraie fille, Honor Swinton Byrne.

Foragers, de Jumana Manna

Le travail visuel et plastique de l’artiste Jumana Manna est dédié à la documentation des systèmes d’oppression colonialistes et l’articulation du pouvoir sur la terre de Palestine. Dans son dernier film Foragers, présenté en compétition officielle au festival Visions du Réel, la réalisatrice compose élégamment un objet témoin du combat des cueilleur·ses palestinien·nes de plantes sauvages. Le zaatar (décrit dans le film comme « le plat national des Arabes ») et sa cueillette sauvage sont devenus un enjeu politique fort contre l’occupation israélienne et ses tentatives de récupération des produits agricoles de Palestine. Entremêlant fiction et documentaire familial, Foragers nous parle d’abord d’appropriation culturelle et de contrôle social : thématiques indissolubles de la lutte décoloniale.

Les Cinq Diables, de Léa Mysius

Découverte avec Ava en 2017, on attendait avec impatience le retour de Léa Mysius. Remarqué au festival de Cannes, Les Cinq Diables était présenté comme un film de genre à la française où une petite fille voyage dans le temps grâce à son odorat surdéveloppé. De ce postulat intrigant, la réalisatrice nous livre un film d’atmosphère parmi les plus mystérieux de l’année. Sans trop en dévoiler, le temps d’une scène de karaoké d’anthologie, Les Cinq Diables est aussi et surtout une superbe romance lesbienne qui donne envie de s’époumoner sur « Total Eclipse of the Heart » avec une Adèle Exarchopoulos rayonnante.

Les Cinq Diables, Léa Mysius, 2022

Les Cinq Diables, Léa Mysius, 2022

Ninjababy, de Yngvild Sve Flikke

Comédie norvégienne sur la grossesse, Ninjababy nous raconte l’histoire de Rakel, illustratrice de 23 ans qui se découvre enceinte, et bien décidée à avorter. Mêlant à la prise de vue réelle des séquences animées où s’exprime le bébé-ninja éponyme, le long-métrage a le mérite de nous présenter un personnage original et jusqu’au-boutiste qui ne doute jamais de son refus de devenir mère. Produit avec un budget réduit mais un très bon scénario et des idées de mise en scène à revendre, Ninjababy est l’une des meilleures comédies féministes de l’année.

L’Innocent, de Louis Garrel

Jusqu’ici le cinéma de Louis Garrel oscillait entre le passable et l’anecdotique. Et puis vint L’Innocent, une comédie populaire comme le cinéma français nous en propose si peu. Un film divertissant, humain et drôle où Garrel déploie une intrigue assez simple autour de personnages complexes et passionnants. Si Anouk Grinberg nous a habitué à son talent, Noémie Merlant n’a jamais été si impressionnante et elle est définitivement la révélation du film. Renouvelant les genres de la comédie romantique et du film de braquage, L’Innocent assume sa part de sensibilité et de délicatesse et se classe désormais parmi les grands divertissements populaires français.

☆ Flops : de la fausse lutte des classes au malaise sexisteSans filtre, de Ruben Östlund

Faire des films grossiers (dans tous les sens du terme), situés chez les ultra-riches avec des castings à 95% blancs « pour critiquer la déconnexion des 1% » est-il la nouvelle stratégie des cinéastes boomers pour rouler tout le monde dans la farine et gagner reconnaissance critique, public et même une Palme d’Or ? Dans la lignée de son précédent film The Square, Ruben Östlund se surpasse dans Sans filtre pour critiquer les 1% (ou plutôt l’humanité entière) sans aucune subtilité. Bien que formellement parfait, le film se conclut avec une morale douteuse : les pauvres seraient-ils, au fond, tout aussi médiocres que les riches, tout ne serait-il pas qu’une question de point de vue ? Les deux palmes remises à Östlund à moins de cinq ans d’intervalle ne font que symboliser ce que la bourgeoisie aime avant tout : se voir représentée, même dans sa médiocrité, car au bout du compte, c’est toujours elle qui reste au centre du cadre.

Sans filtre, Ruben Östlund, 2022

Sans filtre, Ruben Östlund, 2022

Chronique d’une liaison passagère, d’Emmanuel Mouret

Charlotte et Simon se rencontrent à Paris. Simon trompe sa femme avec Charlotte. Iels souhaitent la légèreté d’une liaison simple, finissent par tisser des liens romantiques plus forts. Charlotte rencontre Louise lors d’un plan à trois avec Simon. Charlotte et Louise tombent amoureuses. Le tout sur fond de musique classique pianissimo et de plusieurs détours dans les cafés, parcs et intérieurs de la capitale. Ce n’est pas une mauvaise blague sur le cinéma bourgeois de l’entre-soi, mais les grandes lignes scénaristiques du dernier long métrage d’Emmanuel Mouret. Avec un casting peu original (Sandrine Kiberlain en jeune femme énergique et Vincent Macaigne en quarantenaire sous xanax), il ne dit décidément rien de nouveau sur les relations romantiques. Il faut même attendre un fantasme sexuel bien hétéronormé pour que l’amour lesbien soit possible… arrêtez tout.

En corps, de Cédric Klapisch

Le retour de Cédric Klapisch signe l’adoubement du nouveau boomer du cinéma français : une danseuse de ballet blessée rencontre la danse « hip-hop », reconnecte avec son corps et finit par trouver l’amour. Le script laissait déjà à désirer tant les clichés y sont faciles, et il a suffi d’une scène tournée au Centquatre à Paris pour comprendre que ce qui intéressait Cédric Klapisch ne relève pas d’une simple méconnaissance des milieux de la danse et des arts vivants, mais plutôt d’un vieux fantasme déconnecté. Le tout est recouvert de dialogues aseptisés et de comique malaisant…

Don Juan, de Serge Bozon

La perspective de voir Virginie Efira porter des perruques semblait être une raison suffisante pour justifier l’existence du Don Juan de Serge Bozon, mais c’était sans compter sur la ringardise absolue d’une énième adaptation du mythe de cet homme à femmes rongé par ses passionnelles obsessions. Si l’on conçoit tout à fait ce qui le rend fou amoureux de Virginie Efira, on reste plus perplexe face aux clichés archaïques transmis par le film ainsi que par son absence totale d’innovations tant formelles que thématiques. Et puis à l’image du reste du film, les perruques que porte Virginie Efira sont tout bonnement insultantes.

Les Nuits de Mashhad, d’Ali Abbasi

Ou comment on peut réaliser un film bien rétrograde et misogyne en pensant être un auteur féministe. Honorée d’un prix d’interprétation féminine pour son rôle de journaliste enquêtant sur un tueur en série, Zar Amir Ebrahimi a elle-même subi de plein fouet la misogynie de la société iranienne en étant forcée à l’exil suite à la divulgation d’une sextape. Malheureusement, en filmant crûment des féminicides les uns après les autres, Ali Abbasi reproduit bêtement la violence qu’il pense dénoncer. On est très mal à l’aise devant ces scènes de meurtres de travailleuses du sexe que le réalisateur semble sublimer comme s’il avait oublié de traiter son sujet avec un minimum d’humanité.

Mascarade, Nicolas Bedos, 2022

Mascarade, Nicolas Bedos, 2022

Mascarade, de Nicolas Bedos

Isabelle Adjani en diva over-drama n’est jamais une mauvaise idée. Sauf quand il y a Nicolas Bedos derrière la caméra et qu’on peut sentir pendant 2h22 son dégoût pour les femmes qui vieillissent (comment osent-elles ?). Outre la misogynie, on regrettera le sentiment de déjà-vu offert par cet ersatz de Sunset Boulevard ou de Pandora. Le panache de ces illustres modèles est ici remplacé par une réalisation tape-à-l’oeil qui, si elle sied plutôt bien à la Côte d’Azur, ne parvient toutefois pas à nous faire oublier le cynisme absolu du film et de son réalisateur.

Les Animaux fantastiques : les Secrets de Dumbledore, de David Yates

Voilà une saga qui aura réussi à surpasser la déjà médiocre tentative du Hobbit dans l’exercice « continuer à presser le citron à fric de franchises légendaires à partir de textes de 50 pages des auteurs originaux ». Par où commencer ? Si seulement il n’y avait que l’absence de scénario et d’enjeu dans cette série de trois films au commentaire politique vain sur « la montée des extrêmes »… Mais non ! Il y a aussi la transphobie puante de J.K. Rowling (en charge de l’écriture des films), et Ezra Miller (longtemps une icône queer en devenir) auteur de violences sous substances et impliqué dans une sombre histoire de maltraitance d’enfants qui joue un rôle central. Enfin, Johnny Depp empêtré dans son affaire de violences conjugales avec Amber Heard. Des animaux, tout sauf fantastiques.

Sélection et rédaction : Samy Khoukh, Louise Malherbe, Benjamin Delaveau, Clément (Luki Fair)

Relire :

Les 20 meilleurs films de 2021

Les plus gros ratés cinema de 2021

Image à la Une : Saint Omer, Alice Diop

Cet article Le meilleur (et le pire) de ce qu’on a vu au cinéma en 2022 provient de Manifesto XXI.

Cet article Hyd, l’ange volcanique provient de Manifesto XXI.

Le 11 novembre dernier, Hyd a sorti son premier album, Clearing, sur le label anglais PC Music. Il succède à l’EP éponyme Hyd sorti l’an passé sur le même label. L’artiste y poursuit son exploration de la pop dans des sonorités shoegaze et éthérées. Ensemble, nous avons discuté des cycles de l’eau, du feu, de la terre et d’émotions.Hyd est le projet musical de Hayden Dunham, artiste plasticien•ne pluridisciplinaire résident•e à Los Angeles. La première fois que j’ai entendu parler d’iel c’était avec « Hey QT » : une chanson présentant une boisson énergisante pop et pétillante. Le clip qui accompagne la track met en scène Hayden aka QT qui met au point la boisson dans son laboratoire futuriste. Il a marqué pour beaucoup le début de l’ère PC Music et d’une rencontre artistique incroyable, celle de SOPHIE et A.G. Cook qui ont co-produit la track avec Harriet Pittard aux vocals. Depuis, Hayden expose régulièrement ses sculptures à New-York. En 2019 iel réalise, avec de nombreuxses collaborateurices, une performance audiovisuelle au MoMa intitulée « 7 Sisters ». Deux années plus tard sort son premier EP sur le label PC Music, une référence en matière de musiques pop expérimentales.

À 17 ans, Hayden a réalisé son rêve et quitté sa terre natale du Texas – ancienne terre volcanique, connue pour ses figures de cowboys et rangers – pour voyager en Islande afin de rencontrer les volcans de l’île (qui en recense pas moins de 130 actifs!). C’est le paysage qui sera choisi pour les visuels et clips de son précédent EP. La palette est minérale, du vert, du noir, du blanc, aux couleurs du territoire. Hayden n’a pas peur de s’engouffrer dans les rochers de cette terre glaciale et brûlante pour performer dans les montagnes et la boue. L’artiste porte le traditionnel pantalon de garçon vacher, en souvenir du Texas, et s’enduit de terre dans un enclos ou au bord du ruisseau.

Clearing, Hyd (© Michael Bailey Gates)

Clearing, Hyd (© Michael Bailey Gates)

Avec les visuels de Clearing, Hyd élargit sa palette de couleurs. Le trinôme ancestral – rouge, blanc, noir – reste récurrent. Hyd m’explique la symbolique derrière ces choix: « Le rouge vient du pigment de l’argile broyée, il est aussi la couleur du feu et du sang. Le noir est le résultat de la transformation du feu en charbon et en cendres. Il se trouve aussi dans la terre. Enfin le blanc, la couleur du lait. La couleur change avec les éléments, c’est une sensation. » Une sensation mais aussi une transformation : « Une forêt qui brûle refroidit si vite quand l’incendie s’arrête. Le vert des arbres, transformé en fumée rouge, devient charbon et cendres. Dans celles-ci se trouvent les graines de la future forêt ». Hyd me confie se sentir comme une de ces graines prise dans le cycle de la vie: « Quelques fois nous ressentons des émotions si fortes que nous croyons qu’elles vont demeurer ainsi pour toujours. » Mais non, la graine reçoit de l’eau, du soleil, elle change d’état, et éclot. Comme la vie, la lune, l’eau, les émotions ont leur cycle.

Être sur terre c’est comme être dans un câlin géant entre le soleil et les roches internes en fusion.

Hyd

Hayden se sent particulièrement connecté avec le magma, les volcans lui procurent de l’énergie et c’est pour cette raison qu’iel les visite régulièrement « avec son cœur ». Sa fascination découle de la puissance de cette matière : « Le magma est un bout de soleil qui sort de terre et envoie des rayons UV puissants. Il faut mettre des lunettes de soleil pour ne pas se brûler. Être sur terre c’est comme être dans un câlin géant entre le soleil et les roches internes en fusion.» Cette image me réchauffe, j’imagine un câlin perpétuel, ainsi nous serions toujours entouré•es. Un symbole représente cette relation: deux cercles collés en miroir de part et d’autre d’une ligne. Hyd me le mime avec son doigt, les cercles sont les planètes et la ligne droite nous représente. De quoi se sentir moins seul•e.

Cette fascination pour le magma, lumineux, coloré et dangereux contraste avec le climat glacial de l’île. L’hiver est rude, la neige abondante, les températures négatives, en décembre, le soleil est présent seulement quatre heures par jour. Le froid contre le chaud, la douceur contre la rugosité, deux contrastes que nous retrouvons dans la musique de Hyd. Jónsi, originaire d’Islande, et Alex Somers, qui y a vécu, ont collaboré sur cet album. Leur chanson « Oil + honey » est un véritable onguent. La voix feutrée crée le rythme, celui d’une berceuse. Accompagnée d’une chorale de chœurs doux en canon et du son du carillon, elle procure un véritable sentiment d’apaisement. La magie opère et elle peut éclairer chaque chambre de douces lumières semblables à des aurores boréales.