Icône absolue de la scène LGBTIQ+ romande, Catherine d’Oex nous parle sans retenue de son parcours et de son art. Portrait

L’article Catherine d’Oex: «Voyager à l’intérieur de soi» est apparu en premier sur 360°.

34739 éléments (3198 non lus) dans 75 canaux

Radio/sons

(113 non lus)

Radio/sons

(113 non lus)

Sexo anecdotique

(669 non lus)

Sexo anecdotique

(669 non lus)

Actu et info sexe

(635 non lus)

Actu et info sexe

(635 non lus)

Ecrits / bds / Edition

(109 non lus)

Ecrits / bds / Edition

(109 non lus)

BDSM/cuir/latex/

(29 non lus)

BDSM/cuir/latex/

(29 non lus)

feminisme

(791 non lus)

feminisme

(791 non lus)

Libertinage

(19 non lus)

Libertinage

(19 non lus)

Info LGBTI

(833 non lus)

Info LGBTI

(833 non lus)

Info LGBTI

Info LGBTI

Icône absolue de la scène LGBTIQ+ romande, Catherine d’Oex nous parle sans retenue de son parcours et de son art. Portrait

L’article Catherine d’Oex: «Voyager à l’intérieur de soi» est apparu en premier sur 360°.

De la journée des droits des femmes au premier single de la compilation numéro 2 de Barbi(e)turix, on vous liste tout ce qu’il ne faudra pas manquer en ce mois ...

De la journée des droits des femmes au premier single de la compilation numéro 2 de Barbi(e)turix, on vous liste tout ce qu’il ne faudra pas manquer en ce mois ...

68 pays criminalisent encore aujourd'hui l'homosexualité, portant ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée. Dans l’intimité, entre adultes consentants, les personnes sont libres d’adopter le comportement sexuel de leur choix. Rien ne justifie que les États réalisent une immixtion dans la vie privée en pénalisant l’homosexualité.

L’article Tribune : Nous exigeons une dépénalisation de l’homosexualité, partout et maintenant ! est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Gymnase intercantonal de la Broye, en 2008, deux intervenants prennent la parole. Ils vivent tous

L’article «De temps en temps, une claque» est apparu en premier sur 360°.

Le Parlement Ougandais devrait examiner dès ce mercredi 1er mars sur une nouvelle proposition de loi contre les actes homosexuels, qui se propagent dans le pays, selon des théories conspirationnistes, évoquant des forces internationales à l’œuvre.

L’article L’Ouganda planche sur une nouvelle loi anti-homosexualité est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Dans cette chronique, je continue de discuter avec Julien. Un homme cisgenre, hétéro, avec qui je partage certaines de mes pensées. Il est fictif, sans être irréel. Julien ça pourrait être toi, moi et/ou nous.

L’article Bon appétit est apparu en premier sur 360°.

Cet article De la fourmilière à l’open-space : Flora Aussant à la Galerie du Crous provient de Manifesto XXI.

Les œuvres de Flora Aussant mêlent quelque chose d’hallucinatoire à l’esthétique aseptisée du monde du travail. Ici, des personnages en costumes de business-man et woman déambulent entre les pierres et les écorces, et des bouquets de champignons côtoient des câbles d’ordinateur. Issue du champ de la photographie, duquel elle s’émancipe avec la présentation de nombreux objets, l’artiste nous narre une drôle de fable qui parle de contrôle, de performance, de capitalisme et de fourmis. Elle présente sa première exposition personnelle à la Galerie du Crous, à découvrir jusqu’au 4 mars 2023.Flora Aussant nous plonge dans un monde mi-bureautique, mi-organique, dans lequel la forêt de Brocéliande chantonne les contes et légendes contemporaines du capitalisme. Digging for a home or a grave raconte des humain·es en perte de sens, shooté·es à l’absurdité de notre société, qui auraient consommé trop de discours sur l’entrepreneuriat de soi.

Avec une douceur parfois clinique et teintée d’absurde, son travail photographique, vidéo, de sculpture et d’installation interroge la place qu’occupent les fourmis dans nos imaginaires collectifs. Les références aux petits invertébrés sont récurrentes dans l’exposition, et prennent différentes formes : une fourmi de métal s’extrait d’une bouche humaine, des arcs de bois évoquent leur structure d’insecte, et partout des références à la fourmilière, tant à ses tunnels et dédales intérieurs qu’à la butte de terre extérieure.

© Flora Aussant

© Flora Aussant

L’un des points de départ de la réflexion de l’artiste sont les fourmilières artificielles, qu’on peut ramener chez soi afin d’observer les insectes évoluer dans un micro-monde préfabriqué pour eux. Elle nous explique : « C’est comme un mini laboratoire d’observation des humain·es sur le monde des insectes. On a créé une boîte, comme un open-space des fourmis, pour les voir travailler. Ce qui m’intéresse le plus, c’est le jeu de regards d’une société sur une autre, entre lesquelles on a tant essayé de faire de liens. Mais c’est aussi une prison et un espace de contrôle. C’est assez cruel quand on y pense. »

La comparaison aurait-elle pu être plus juste, et moins romancée ? Vantées pour leur efficacité de travailleur·euses, comme dans la fable de La Fontaine, les fourmis sont des animaux productivistes, nés pour construire et agrandir sans jamais s’arrêter, dans une société de castes, où les ouvrières le resteront toute leur vie, et où la reine est condamnée à pondre sans repos. Les parfaits insectes libéraux ?

Flora Aussant questionne l’impact des technologies et du capitalisme sur le vivant : sur la nature, mais aussi sur nos corps, ramenés au rang de ressources inépuisables, dont on extrait jusqu’à la dernière goutte – de sueur, de sève.

Dans un diptyque, c’est un corps tout entier qui se contorsionne sur sa chaise de bureau. En évoquant une esthétique parfois clinique, empruntée au vocabulaire de la kinésithérapie et de la médecine du travail, l’artiste interroge le paradoxe du soin appliqué à notre société de la performance : l’injonction au care, le fait de prendre soin de soi à grand renfort de développement personnel, mais un soin béquille, pensé pour que l’on puisse continuer à nourrir l’effort permanent que l’on impose à nos corps, à nos têtes, un soin calibré pour que l’on soit toujours plus efficaces.

Les corps dont parle Flora Aussant ne se tordent plus sous les machines, mais derrière l’écran d’un ordinateur, ils ont mal au dos, aux cervicales – moulées dans de la cire, et entreposées dans l’espace de la galerie – alors on leur imagine des prothèses : autant d’exosquelettes pour continuer de produire et de croire en un rêve commun. Un rêve libéral de droit au bonheur, de réalisation de soi, un rêve où l’on est maître·sse de sa destinée et où l’on s’épanouit dans le travail… Un rêve très oppérationnel, qui défile 24/7 dans nos têtes.

© Flora Aussant

© Flora Aussant

Au milieu de la galerie, une tête de lit lévite au-dessus d’une butte de terre, évoquant autant une pierre tombale qu’une fourmilière. Quelle place pour le sommeil, pour le repos, pour le loisir, dans un monde où l’on s’endort au chuchotement d’une application de méditation ?

Certaines photographies sont présentées dans un double cadre, séparées par une nervure dans laquelle circulent des billes de métal : on observe les deux images et les billes, coincées dans leur trajectoire, comme on regarderait les fourmis dans leurs boîtes. D’autres apparaissent en transparence sur du plexiglass, d’autres encore sont des transferts sur plâtre. Sur celles-ci s’étalent de larges éclaboussures, renvoyant à l’idée d’une société liquide conceptualisée par le philosophe Zygmunt Bauman, qui raconte le triomphe du consumérisme, où l’humain·e et ses affects sont des biens consommables parmi tant d’autres. « Je parle de liquidité sur une matière poreuse, issue d’une réaction de solidification. Et j’aime l’ambiguïté que le transfert apporte aux images, que ça altère les couleurs : il y a justement quelque chose qui échappe au contrôle » précise Flora Aussant.

© Flora Aussant

© Flora Aussant

La question du contrôle est pourtant omniprésente, lae spectateur·rice continuellement mis·e dans une position de voyeur·euse. Avec des jeux d’échelle entre des pièces imposantes et d’autres plus petites, mais également à travers les judas installés sur deux diptyques, Flora Aussant nous invite à changer de prisme. Le regard qu’elle pose sur notre société du travail, de la consommation et de l’immédiateté est plus interloqué qu’effrayé, et le monde qu’elle nous décrit n’est jamais violent, comme si le système était trop intelligent pour s’avouer brutal. Au contraire, il est doux comme un tapis de mousse dans la forêt, et pour un peu nous aussi, on aurait envie d’enfiler un costard et de filer sur le droit chemin, sans trop se poser de questions.

Car les chemins qu’on emprunte avec tant de ferveur, sommes-nous celles et ceux qui les dessinons, ou bien ont-ils été tracés pour nous ? Nos désirs d’accomplissement nous appartiennent-ils vraiment ? Autant de questions que Digging for a home or a grave soulève et auxquelles l’artiste nous invite à réfléchir.

© Flora Aussant

© Flora Aussant

Image issue de la vidéo Ants Whisper présentée dans l’exposition

Image issue de la vidéo Ants Whisper présentée dans l’expositionFlora Aussant présente Digging for a home or a grave, du 23 février au 4 mars 2023 à la Galerie du Crous de Paris, au 11 rue des Beaux-arts, 75006 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h.

Image à la une : © Flora Aussant

Relecture et édition : Anne-Charlotte Michaut

Cet article De la fourmilière à l’open-space : Flora Aussant à la Galerie du Crous provient de Manifesto XXI.

Alors que le magazine souffle cette année ses 25 bougies, nous vous proposons une excursion historique dans ses premières pages: direction juillet 1998!

L’article 360°, premier du nom est apparu en premier sur 360°.

Deux suspects, dont un mineur, ont été appréhendés et le plus âgé, 21 ans, a été jugé en comparution immédiate. Lors des perquisitions, des ordinateurs dérobés ont notamment été retrouvés à leur domicile.

L’article La Réunion : l’un des incendiaires du centre LGBT+ OriZon condamné à un an de prison ferme est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Aurélie Olivier: Quand le corps de ferme parle provient de Manifesto XXI.

Après avoir dirigé l’ouvrage collectif Lettres aux jeunes poétesses (L’Arche), Aurélie Olivier fait aujourd’hui entendre sa voix singulière dans Mon corps de ferme, publié aux Éditions du Commun. Elle y raconte son enfance dans une ferme d’abattage industriel en Bretagne et panse la violence du monde agricole par la délicatesse de sa langue poétique.Qu’est-ce qu’un corps de ferme ? Est-ce l’enceinte physique dans laquelle Aurélie Olivier a grandi 18 années durant ? Ou bien sont-ce sa chair et ses organes, marqués à vie par la ferme ? C’est en partie à ces questions que la poésie d’Aurélie Olivier tente de répondre. L’autrice égrène, tout au long de son récit, des jeux sur la polysémie et l’ambivalence des mots pour mieux rendre compte de la complexité de la vie agro-industrielle : « En 1976, 67 ans après les salariées / les paysannes on un congé maternité / 14 semaines pour les salariées / contre 14 jours pour les paysannes […] / A minima, l’élevage sera intensif »

À la fois récit politique et texte féministe intime, Mon corps de ferme s’attèle à rendre visible une réalité méprisée et ignorée pour faire enfin parler les silences omniprésents de son enfance. Le travail d’Aurélie Olivier ne semble pas guidé par la revanche, comme en témoigne son engagement dans l’association Littérature,etc ou le podcast Les Parleuses, qui met à l’honneur des textes méconnus. Au contraire, c’est bien la défense des mots comme canaux de dignité et d’émancipation qui semble au cœur de son écriture. Rencontre.

Manifesto XXI – Qu’est-ce qui vous a amené à prendre la plume et à écrire sur votre enfance dans une ferme industrielle en Bretagne ?

Aurélie Olivier : C’est la situation d’urgence de vie ou de mort que m’a fait affronter la découverte de mon mélanome (un cancer de la peau surreprésenté dans le milieu agricole, ndlr). Prendre conscience que, d’un seul coup, la vie peut s’arrêter et le sentir dans mon corps m’a ramené à un une question existentielle : qu’est-ce que j’ai envie de faire du temps qui m’est imparti ? Cependant, lorsque l’on vient d’un milieu comme le mien, la parole n’est pas une évidence et l’écriture l’est encore moins car elle laisse une trace. Cela signifie que l’on assume sa parole pour qu’elle devienne publique. Il y a très peu de modèles auxquels se référer dans cet acte de prise de parole. Un des symptômes d’un corps de ferme, c’est le silence. S’autoriser à écrire et à parler demande beaucoup plus de temps dans le milieu agricole que dans d’autres. Qui plus est en tant que femme. On a toujours l’impression d’être les premières à écrire alors qu’il y a toute une histoire littéraire qui nous précède mais qui a été invisibilisée et oubliée parce qu’elle n’a pas été transmise.

La poésie oblige à peser et penser chaque mot, à s’arrêter sur chaque terme. La poésie est une pratique du soin.

Aurélie Olivier

Ce silence, c’est par la poésie que vous le brisez. Pourquoi ?

La poésie oblige à peser et penser chaque mot, à s’arrêter sur chaque terme. La poésie est une pratique du soin. Par rapport au sujet que je traite, cela me semblait très important d’utiliser une forme qui fait bien entendre les mots et qui demande d’être très précise. La poésie permet une grande complexité notamment grâce au jeu avec l’ambivalence des mots, leurs doubles sens… La poésie est aussi un genre et une forme peu rentables, très sur-mesure, donc c’était une manière de ne surtout pas laisser ma pratique être contaminée par les logiques de l’industrie agro-alimentaire. La poésie est une pratique qui est à l’opposé : elle est en dehors de la logique de rentabilité, de la monoculture et de sa violence. En ce sens, elle est une réponse qui sublime l’expérience agro-alimentaire.

Le livre est le récit de votre enfance et de votre adolescence. Il y a de nombreux parallèles entre la manière dont votre corps change en même temps que le corps de ferme change, et cela jusqu’à brouiller leurs limites. Quelles relations y a-t-il entre votre corps, la ferme et l’agriculture ?

N’importe quel corps est influencé par le contexte qui l’entoure. Quand on grandit dans une ferme, il y a une confusion totale entre ce qui relève de la vie privée et de la vie professionnelle, la vie de la ferme. La ferme est derrière la maison, tout est mélangé. On ne peut pas grandir dans le capitalisme agro-alimentaire sans y être poreux. Par exemple, les mises aux normes régulières dans l’agriculture conventionnelle et le fait que le langage même de ce modèle économique fasse partie de notre quotidien a un impact direct sur celleux qui l’utilisent. Les mots agissent sur les gens et leur manière de penser et de se penser. Toute norme, comme par exemple l’hétéro-normativité, fait rentrer nos désirs dans des cases.

Il y a une sorte de paradoxe qui semble émerger dans votre récit : on ressent un sentiment d’enfermement dans un espace imaginé par les urbain·e·s comme un lieu ouvert…

La ferme n’est pas un espace ouvert. C’est un îlot de solitude et le regard social rend toute tentative d’occuper l’espace public très surveillée. Il y a peu de possibilités de déroger à la norme car il y a peu de lieux dans cette réalité : le collège, le supermarché, la ferme. Il n’y a pas de lieux où l’on peut exprimer une singularité car tous reproduisent des cadres normés assez violents. Ce sont des lieux avec peu de possibles et avec des horizons très courts.

Quel était donc votre rapport au monde en grandissant dans cet espace ?

On parlait très peu du monde extérieur. Je cherchais des discours qui pouvaient m’apprendre mon histoire. J’étais à l’affût de toutes les choses qui pouvaient m’expliquer d’où je venais. Par exemple, même si C’est mon choix est une émission de télévision catastrophique, pour moi enfant, c’était un endroit où l’on parlait du monde au delà de ma réalité limitée. Alors que la réalité de la ferme est concrète, il y avait en même temps une forme d’abstraction vis-à-vis des gens qui prennent les décisions. La chance que j’ai eue, c’est la découverte de la littérature au CDI du collège. C’est grâce à cela que j’ai commencé à me penser dans une réalité où le monde de mon enfance ne serait pas le monde dans son intégralité.

Comment retrouver la réalité de ce monde après être partie si longtemps ?

Je suis partie de la ferme dès que j’ai pu, car j’ai toujours détesté cet endroit, même quand j’étais enfant. Il y a tellement de silences autour de la vie dans la ferme qu’il y a quasiment deux suicides d’agriculteurices par jour en France. À partir de mes 16 ans, je suis allée dans un « bon lycée ». Je n’ai donc plus rencontré de personnes issues de ce monde, ou qui en étaient suffisamment sorties pour pouvoir y réfléchir et parler de ce qui s’y jouait. 18 ans après avoir quitté ce milieu, j’avais besoin de voir comment on parlait de cette réalité afin de m’assurer que je n’avais pas tout inventé. Il a donc fallu que j’aille chercher à la fois des sources qui étaient proches de la réalité dans laquelle j’ai grandi, comme les journaux régionaux (Le paysan breton, Ouest France…), mais aussi des choses plus savantes comme L’histoire de la Bretagne et des Bretons de Joël Cornette.

Quand j’étais petite, les vaches portaient des prénoms, aujourd’hui, elles portent des numéros. Le rapport au vivant a été anéanti, il est mort.

Aurélie Olivier

En effet, votre récit est ancré dans la triste réalité du monde agricole d’aujourd’hui : suicides, appauvrissement de la terre et des humain·e·s par le capitalisme… Comment le modèle agricole promu par l’Union Européenne perpétue-t-il les « horizons fermés » dont vous parlez ?

La violence et le silence du monde agricole ont leurs raisons car les gens sont forcés dans ce système. Par exemple, utiliser les subventions européennes pour l’agriculture paraît être le seul moyen accessible de payer des études aux enfants car il y a un désir logique de sortir de la misère et d’améliorer son sort. Toute autre option semble irréaliste parce que le monde agricole est prisonnier des logiques de mécanisation qui imposent des cadences toujours plus fortes. Et puis, il ne faut pas oublier que les agriculteurices actuel·les ont vu leurs ancêtres s’user à la tâche physiquement. Tout cela fait système et sa complexité ne pouvait être dicible que par la poésie.

Est-ce qu’il y a un avenir en dehors de ce modèle pour le monde agricole ?

Grâce à ce livre, je rencontre beaucoup de gens qui testent des choses et qui veulent un autre modèle. J’espère bien qu’une autre agriculture est possible !

Le livre parle aussi du rapport entre animaux et humain·e·s dans un contexte télévisuel qui promeut la viande à tout va. Dans Ce à quoi nous tenons, la théoricienne Émilie Hache parle de la séparation entre animaux et humain·e·s comme constitutive du capitalisme industriel. Quelle relation les agriculteur·ices entretiennent-iels avec les animaux dans un contexte où c’est leur abattage qui est la ressource principale de revenus ?

Cette relation humain·e-animal a évolué et changé à travers le temps. Quand j’étais petite, les vaches portaient des prénoms, aujourd’hui, elles portent des numéros. Le rapport au vivant a été anéanti, il est mort. Ce système tue les animaux mais il tue aussi les humain·e·s et un certain rapport au monde. Tout est ambivalence car les exploitant·e·s sont aussi les exploité·e·s. Le système capitaliste nécessite un éloignement constant face à ce que l’on fait. Il demande une déréalisation permanente. Mon texte s’inscrit dans une volonté de réintroduire de la réalité dans ce monde.

On pourrait facilement catégoriser votre livre dans cette grande mouvance des récits de transfuges de classe. Pourtant, votre texte va ailleurs car, bien que vous insistiez sur votre désir de sortir de la ferme, vous ne reproduisez pas l’écueil parfois commun du jugement a posteriori du milieu d’où vous venez.

Je préfère le mot de transclasse, d’après le travail de Chantal Jacquet, plutôt que le terme transfuge. Transfuge implique l’idée que la classe à laquelle j’appartiens aujourd’hui serait meilleure que celle d’où je viens et je n’en suis pas sûre. Je ne sais pas si j’ai voulu partir de la ferme ou si j’en ai été chassée d’ailleurs. Après, il y a une faille dans mon histoire parce que je suis née d’un déni de grossesse et cela a créé une brèche dans ma vie qui a aussi participé à me donner des possibilités de sorties. Mais lorsqu’on est sorti·e de son milieu, on se pose toujours la question : « Pourquoi moi et pas les autres ? ». Et cela, je ne sais pas vraiment y répondre.

Est-ce qu’on peut quitter son corps de ferme ?

Dès toute petite, j’étais en dehors de ce corps de ferme simplement parce que j’observais toujours les choses avec beaucoup d’attention. Et en même temps, on n’en sort jamais : le corps de ferme se ré-ouvre par moment mais se referme aussitôt. Tout cela est une lutte : le corps de ferme n’est jamais vraiment clos car l’enfance est constitutive de nos histoires, elle tatoue nos vies.

Quelle relation entretenez-vous avec la ferme aujourd’hui ?

C’est compliqué mais je n’en parle pas dans mon livre. Je ne voulais pas que mon livre laisse à penser que ce sont les agriculteurices qui sont responsables. Iels ne sont que les exécutant·e·s d’un système dont iels ne sont pas les penseur·euse·s. Et aujourd’hui, je suis sociologiquement plus proche des gens qui décident du système que des agriculteurices. J’ai plutôt envie d’accuser celleux qui ont les cartes en main. Ce texte est une tentative de comprendre d’où je viens et ma hantise était que l’on ressente du mépris de classe. Cela ne veut pas non plus dire que je suis fière de venir de ce milieu, ce n’est pas mon sujet. J’ai voulu essayer de comprendre comment les systèmes façonnent les gens. Et puis, la proximité entre le monde de la ferme et l’implantation des Éditions du Commun (à Rennes ndlr) m’a rassurée car je savais qu’on m’alerterait s’il y avait quelque chose de gênant ou de méprisant dans mon récit. Iels étaient garant·e·s du fait que je ne représente pas un portrait rayonnant de la transfuge de classe qui vient du milieu agricole. Publier dans cette maison c’était déjà pour moi une manière de commencer à rompre la distanciation et la séparation entre la ferme et les mots.

Comment Mon corps de ferme fait-il écho à votre travail avec Littérature, etc., la direction du livre Lettres aux jeunes poétesses, et plus globalement avec l’émergence de récits féministes, queers, radicaux qui proposent d’autres points de vue sur la réalité ?

Avec mon association Littérature, etc., le podcast «Les Parleuses» ou dans Mon corps de ferme, mon moteur est d’aller traquer le déni, aller voir ce que l’on ne veut pas voir, écouter ce qu’on n’écoute pas. Ce que je préfère, c’est donner de la visibilité à des textes qui en méritent plus mais qui ont été oubliés ou qui ont du mal à circuler. J’aime lire un texte écrit par une voix peu entendue, jeune, maladroite et qui n’aurait pas les codes. Je trouve ces voix plus intéressantes et créatives parce qu’elles sont inattendues. J’ai longtemps pensé que le sujet de la ferme n’intéressait personne mais je vois aujourd’hui qu’il y a une curiosité et un désir de savoir la réalité du système agricole. C’est un enjeu fondamental de savoir d’où vient ce que l’on mange. Si les fondamentaux sont bafoués comme ils le sont aujourd’hui, on peut toujours fermer les yeux mais cela dit quelque chose sur notre société.

Mon corps de ferme, 70 p, Éditions du Commun

Relecture et édition : Anne-Charlotte Michaut

A lire aussi : « L’année 2022 marquera-t-elle le comeback de la poésie ? »

Cet article Aurélie Olivier: Quand le corps de ferme parle provient de Manifesto XXI.

Dans les couloirs du métro à Paris, impossible de rater en ce début d’année la double affiche de l’exposition de la Maison Européenne de la Photographie dédiée à Zanehe Muholi ...

Dans les couloirs du métro à Paris, impossible de rater en ce début d’année la double affiche de l’exposition de la Maison Européenne de la Photographie dédiée à Zanehe Muholi ...

Un homme de 27 ans, sous l'emprise de cocaïne, a été appréhendé ce mardi 21 février, après l'agression d'un couple d'hommes, qu'il a injurié puis frappé, parce qu'ils se tenaient par la mais sur le quai du métro.

L’article Un couple gay, qui se tenait par la main, agressé dans le métro à Lyon est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

En décembre 2022, le Conseil fédéral a publié la première étude nationale sur l’état de santé et l’accès aux soins pour les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans*. Les résultats sont alarmants.

L’article Les personnes LGBT n’ont pas les mêmes chances en matière de santé est apparu en premier sur 360°.

Cet article Un moment figé dans le présent avec Sabrina Bellaouel provient de Manifesto XXI.

Depuis 2017, la chanteuse et productrice agite la scène francophone en testant, sans concessions, tout type de composition. Avec Al Hadr, la voix soul de Sabrina Bellaouel nous emporte une nouvelle fois dans un espace sincère et spirituel.En ce début mars, Sabrina Bellaouel se dévoile entièrement sa musique expérimentale, dans un ultime condensé de ces anciens travaux. Cette voix unique R&B/Soul se pose sur des productions électroniques toujours étonnantes et colorées, qui n’hésitent pas à être trafiquées et déstructurées pour servir le propos. Cette fois, trois langues qui lui sont chères sont fusionnées pour un ensemble harmonieux et personnel. La chanteuse et compositrice revient avec nous sur le temps présent et sa sérénité retrouvée dans son dernier projet, Al Hadr.

MANIFESTO XXI – C’est un honneur de pouvoir échanger avec toi et de présenter ton travail. Peux-tu te présenter pour celle·eux qui ne te connaitraient pas ?

Sabrina Bellaouel – Je m’appelle Sabrina Bellaouel, je suis chanteuse et productrice et je vis à Bagneux, dans le 92. Mon projet, c’est un album de treize morceaux qui sort le 3 mars chez InFiné et qui s’appelle Al Hadr. Ce titre signifie « le moment présent » et ça me représente entièrement. Le projet est à l’image de toute la palette de ma musique, en un ensemble. Je n’étais pas vraiment prête à tout ça. J’ai vécu une certaine transition dans ma vie. J’ai pris plus confiance en moi et j’ai assumé plus d’aspect de ma personnalité. J’ai pu explorer plein de choses musicalement et ça avait du sens de rassembler toutes ces pièces, comme on assemble des chutes de tissu. C’est comme ça que je vois mon album : des chutes que j’ai réunies et qui représentent ce que je suis et ce que j’ai envie de présenter. Il y a de quoi danser, des chants un peu spirituels et des invitées formidables.

La grosse différence avec mes anciens projets, c’est que je me suis plus ancrée dedans. Tu vois, moi, Sabrina Bellaouel, qui est là maintenant, j’ai arrêté de me projeter trop loin dans le futur et de me créer une personnalité artistique qui n’existe pas. Ou alors d’être trop nostalgique de ce que je faisais avant. J’étais un peu tiraillée, par rapport à ma discographie, entre ce que j’ai fait avant et les choses que je projette de faire dans le futur. J’ai un côté très expérimental et électronique que j’avais envie de tester et je ne trouvais jamais la jonction entre les deux. Du coup, je me suis ancrée, je me suis posée, j’ai tout mis ensemble et ça a finalement fait sens. C’est mon ADN.

© Tom Kleinberg

© Tom Kleinberg

Al Hadr est un album trilingue (français, arabe et anglais). Tout y est subtilement géré, on passe d’une langue à une autre sans réellement s’en rendre compte. Tu avais fait ton projet illusions en 2017 uniquement en anglais, tu avais parfois fait des passages en français sur des single, mais un album entier où tout est mélangé, jamais encore. Comptais-tu associer ces 3 inspirations linguistiques ensemble depuis longtemps ?

Pour moi, le choix de la langue n’est pas du tout stratégique. C’est le morceau, la musique qui appelle une langue. Parce que la langue, c’est un rythme avant tout, et une couleur. Parfois le morceau se prête à du français, parfois à de l’anglais. Sur l’intro de l’album, par exemple, il y a des polyrythmies, des gnaouas [Musique confrérique soufie généralement associée à des paroles de caractères religieux, qui invoque les ancêtres et les esprits, NDLR] qui appellent forcément à la spiritualité et à la poésie de la langue arabe.

Autre exemple, le morceau « Jah », qui parle de Dieu. Il m’a semblé important de l’écrire en français parce qu’on parle très peu de Dieu en français. En tout cas, je ne choisis pas la langue au préalable. C’est la musique qui crée cet espace pour la langue. Ensuite, c’est tout un travail d’écriture mélodique, de sens. J’ai eu la chance de collaborer avec Bonnie Banane qui m’a aidé à écrire les morceaux en français. Pour le reste, c’est aussi l’endroit où je me trouve dans le monde qui m’inspire. Pour cet album particulièrement, j’ai passé beaucoup de temps à Londres, à Amsterdam et à La Haye. Tu écoutes des prods, arrangements et mélodies, les paroles viennent directement parce que tu as la langue dans le cerveau, c’est automatique.

Dès le premier titre, on est frappé par l’importance de l’autotune et par toutes sortes d’autres modifications de ta voix qui font apparition au cours du projet. On entend des voix aux tonalités aiguës, accélérées, saccadées sur le morceau « Trust », ou encore très graves sur « Rapture ». Des voix qui accompagnent des paroles aux penchants romantiques et érotiques, comme dans le morceau « Body », où ta voix nous est murmurée à l’oreille. On a vraiment l’impression que tu as pris la création de cet opus comme un jeu, est-ce le cas ?

Je me suis créé un espace avec cet album, un espace totalement libre. J’ai expérimenté des trucs seule et accompagnée. Plus c’était inconfortable et mieux c’était. Et c’est dans cet espace de liberté que se crée le miracle, pour moi. Je vais faire une mélodie que je n’aurais pas pu créer autre part ou dans des espaces plus clos. Là, il y a tellement de ponts, entre les différentes techniques de compositions, d’enregistrements, les jeux avec les langues, les personnes et les endroits… Au départ, quand j’ai commencé à en parler à Alexandre Cazac qui est le directeur de mon label, cet album était un labyrinthe, dans ma tête. En fait, il y avait pleins d’espaces de jeu et il fallait que tout rentre dans un seul projet. Sauf que pour moi, la musique n’a jamais été une chose qui a des limites. C’est un tissu qui est extensible à l’infini et je trouve ça stylé et miraculeux de pouvoir écouter cet album aujourd’hui et me dire que j’en suis arrivé là. Je me reconnais dans tout et ça me fait beaucoup de bien.

En plus des voix, tu t’orientes vers des détails proches du design sonore du domaine filmique. Ça a toujours été présent dans ton travail, mais plus encore aujourd’hui. Al Hadr s’est fait en collaboration avec le producteur Basile3 (également chez Infiné) et Monomite avec qui tu travailles depuis tes premières sorties. On y retrouve pleins de test sonores, des mélodies inversées, des échos déstabilisants, des bruits de cassettes, des ralentissements…

C’est un jeu qui me fait du bien, d’expérimenter. Je me suis sentie libre et j’ai atteint une sorte de lâcher prise que je n’avais pas forcément la possibilité d’atteindre avant, parce que je travaillais beaucoup avec les autres. Et sur cet album, les démos, je les ai créées. Une grosse partie des arrangements ont été faits en coproduction, mais j’ai vraiment suivi le processus de A à Z. C’est un poids qui a l’air énorme comme ça, parce que tout jaillit de toi, mais en même temps, il faut savoir lâcher prise là-dessus. J’espère avoir cet état d’esprit sur les prochains projets.

Malgré tous ces détails, Al Hadr est bien plus pop et accessible, jusqu’à la pochette qui inspire la sérénité, un accomplissement. En plus des multiples influences R&B, on retrouve de la soul et même de la folk. Comment perçois-tu ton évolution musicale ? Voulais-tu que ton message et ta création soient plus simples à comprendre ?

Franchement, j’ai lu dans des interviews ou des tweets des retours sur la complexité de ma musique. Mais ça ne m’a jamais touché au point de me dire que je devais changer mon processus ou rendre ma musique plus simple et abordable. Ça vient naturellement. Je suis beaucoup plus à l’aise avec ma personnalité et plus je suis à l’aise avec mon personnage de productrice, plus j’ai envie de dire des choses de manière abordable. C’est une bulle qui éclate et je laisse les gens y rentrer. La musique est faite pour être partagée et je crois que c’est comme ça que je fonctionne le mieux. En somme, je ressens que je suis plus en confiance et que le message délivré est plus simple.

© Tom Kleinberg

© Tom Kleinberg

Tu nous parlais d’invitées tout à l’heure, il y en a deux, Bonnie Banane et Crystallmess. Peux-tu nous en dire plus sur ces collaborations, et sur la façon dont elles sont arrivées sur le projet ?

Bonnie Banane, c’est avant tout ma sœur et une artiste que j’admire beaucoup. Le morceau existait avant même que je ne signe chez InFiné. Bonnie Banane avait déjà posé sa voix dessus, mais je n’avais aucune idée de comment présenter ce morceau-là. Est-ce qu’il fallait que je le sorte en single, comme tous mes morceaux en français ? On s’est finalement dit, avec Alexandre Cazac, qu’il serait parfait dans l’album. C’était une évidence.

Et un jour, je suis tombée sur une story de Crystallmess, sur instagram. Elle psalmodiait. Je ne sais pas si elle serait d’accord avec ce terme-là, mais en tout cas, elle récitait un poème et je trouvais que c’était la quintessence du projet. C’est ce poème-là qu’elle récite sur le morceau « Kesh », qui est la pièce maîtresse de l’album. Ce n’est pas pour rien qu’il se trouve en plein milieu. Elle a tout expliqué et tout résumé avec ce poème. Il me donne des frissons chaque fois que je l’écoute.

Crystallmess sur le morceau « Kesh » tient un discours d’amour pour soi-même et d’écoute nécessaire. Il s’agit d’une douce interlude, où la voix se mêle à une structure musicale ambient très épurée. Cette voix rappelant une concentration sur le temps présent et le besoin de reconstruction. Quelle est ta relation à l’ambient dans ton travail et l’harmonie qui peut s’en dégager ?

L’ambient, c’est la musique qui n’a pas besoin de mots, c’est toutes les émotions. On est sur un bateau et on se laisse complètement emporter, on se laisse dériver. Ça laisse la possibilité d’un lâcher prise aussi bien physique que mental. J’en écoute pendant des heures, j’adore la musique minimale. C’est une forme de méditation pour moi. Je peux improviser dessus, faire mes exercices de voix. C’est un tapis magnifique sur lequel je peux me reposer tranquillement. J’ai découvert tout ça via Steve Reich. C’est un peu le père de la musique classique et contemporaine, et c’est lui qui m’a ouvert les portes de ce monde. J’ai trouvé ça stylé de pouvoir créer une ambiance. Il n’y a pas de limite.

En plus de l’ambient, on retrouve sur Al Hadr des ambiances plus house. Des rythmiques qu’on entendait déjà en 2020 sur ton EP We Don’t Need to Be Enemies, avec les remix de ton morceau « Arab Liquor » ou encore les sons avec Marina Trench. Ta voix soul se colle parfaitement au mélange. On la retrouve sur « Éclipse », un morceau plus club. Dans quel contexte ce genre de musique s’est-elle incorporée dans ta composition ?

J’ai passé pas mal de temps en club, comme tout le monde et j’avais envie de créer des ambiances sonores qui s’en rapprochaient. Je changeais parfois les BPM, ça faisais du bien. Et puis, j’en avais marre d’écrire des chansons tristes, parce que je suis heureuse dans ma vie et j’avais envie de créer de la musique qui reflète cet état d’esprit, qui pousse à danser, à célébrer, perdre le contrôle, transpirer. Je ne sais pas si c’est de la musique Club, mais en tout cas, c’en est influencé. C’est encore un pont que j’ai envie de créer.

Par exemple, sur le morceau « Eclipse », j’ai samplé une chanteuse de Raï [Genre musical et littéraire d’Algérie, chants populaires souvent improvisés et associés aux courants musicaux connus NDLR] qui s’appelle Cheba Sabah, une chanteuse algérienne incroyable, que je suis depuis des années. Ça n’était pas forcément un choix évidement, mais ça m’a paru audacieux et innovant de mêler le Raï à de la house, et je trouve que ça sonne bien. Et en plus, je rends hommage à la culture Raï et à la culture club en même temps. Je me suis vraiment fais plaisir, c’est le morceau qui me donne le plus le sourire. Il est sorti il y a quelques jours et il a trouvé une résonance auprès de la communauté algérienne qui m’a trop fait plaisir, parce qu’on n’en a pas l’habitude. J’ai grandi avec la culture du sample, donc transformer d’une musique existante en une nouvelle forme de Raï mêlée à de la house qui est bien universelle et indémodable, c’était trop bien !

© Tom Kleinberg

© Tom Kleinberg

Tu es proche d’artistes qui chantent en anglais en France, et d’artistes plus proches de la scène rap, tu as collaboré avec Gracy Hopkins, Jimmy Whoo ou encore Ichon. Avec qui souhaiterais-tu t’associer aujourd’hui ?

Il y a un gars qui ne fait plus de sons et ça m’énerve. C’est un chanteur qui s’appelle Vibe, il était signé dans une grande maison de disques française. C’était à l’apogée du R&B français dans les années 2000. Ce serait trop cool de pouvoir faire quelque chose avec lui, s’il reprenait. Et en vérité, c’est un peu énorme, mais j’aimerais beaucoup travailler avec A$AP ROCKY. J’adore le groove global de ses sons et le côté un peu électronique, ses jeux de guitare, d’écho et d’autotune. Et surtout sa poésie : il décrit les choses telles qu’elles sont. Il est en accord avec son personnage d’amoureux et j’adore ça. Il est balance comme moi, ça résonne dans son message. C’est que du love, il est fier de lui, il est fier de sa go et il en parle naturellement. Ça inspire à faire des choses positives. C’est ce que j’ai essayé de faire sur ce dernier projet. J’ai tenté de retirer le maximum de couches de conventions, d’être vraiment authentique et de présenter mes valeurs. Il n’y a pas de conventions, pas de cadre. Il y a de la couleur, beaucoup de joie et beaucoup de spiritualité.

Dans le morceau « Shop », tu parles également d’énergies et de fréquences. Toujours avec ces voix proches, tel un secret, qui se retrouvent à maintes reprises dans l’album. Est-ce que cette voix agit comme un message pour rassurer ? Tu parles très aisément de ta foi dans ta musique. Peux-tu nous raconter le lien que tu tisses entre ta croyance et ta musique ? Le morceau « Jah » dont tu parlais tout à l’heure, qui est en français, parle de ta croyance, à l’image d’un voyage en voiture pour raconter une relation complexe, et la libération de savoir de te satisfaire seule.

ça a été une longue quête dans ma vie pour savoir ce que ça représentait pour moi. Je suis musulmane et née d’une famille musulmane pratiquante. La musique a toujours été un exutoire, l’endroit où je peux exprimer ma conception de Dieu, ma conception de l’équilibre que ça m’apporte. C’est une boussole pour moi, comme une lune, une étoile que je suis. C’est une protection et ça me permet d’être unie avec moi-même et les autres. C’est vraiment un équilibre et une paix intérieure qui, je pense, s’est beaucoup exprimée entre les lignes sur cet album-là, par les voix, ce que dégagent les voix. Je viens du gospel, aussi.

Je crois que l’album est fédérateur parce que ce sont le souffle et l’énergie que j’y mets qui sont importants. Les morceaux peuvent être house, rock ou folk, peu importe. Pour moi, ce souffle est inspiré par mon étoile : c’est Dieu et je suis fière. J’éprouve beaucoup de gratitude aujourd’hui, pour avoir enfin terminé ce projet. Je me sens bien et c’est pour cette raison que ça sonne comme ça, qu’il y a très peu de musiques tristes. La musique, ça influence beaucoup l’humeur et je voulais faire quelque chose d’inspirant, que ça donne à celleux qui l’écoutent l’envie de dessiner, par exemple, ou d’aller marcher seul·e. Il n’y a que des mantras qui me font avancer.

Dans une nouvelle direction artistique, Sabrina Bellaouel place son besoin de renouveau et sa sérénité dans des mélodies qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Al Hadr est à retrouver dès le 3 mars chez Infiné.

L’artiste est à retrouver le 13 avril au Festival Mythos à Rennes, le 20 avril au Printemps de Bourges, le 5 mai lors des Nuits Botaniques à Bruxelles, le 7 juin au Kantine Am Berghain à Berlin et enfin au Sonar le 15 juin à Barcelone.

Relecture et édition : Léa Simonnet

Cet article Un moment figé dans le présent avec Sabrina Bellaouel provient de Manifesto XXI.

Cet article Le véritable punk est noir : retour sur un whitewashing provient de Manifesto XXI.

Le punk puise ses origines et ses influences dans les productions et cultures noires, latin·x et indigènes. Mais le mouvement a été si whitewashé qu’aujourd’hui, les scènes punk sont devenues majoritairement blanches et les personnes noires qui y adhèrent se sentent parfois illégitimes, ou sont discriminées et volontairement effacées. Pourtant, qui de plus anti-système et de plus punk que les personnes noires ?Tapez le mot « punk » dans un moteur de recherche, et vous tomberez systématiquement sur des groupes de personnes blanches, principalement des hommes cis, aux crêtes fluorescentes et vestes en cuir cloutées. Il vous faudra scroller bien plus bas, jusqu’à la crampe, pour trouver une image de punks racisé·es, et encore plus loin pour qu’une personne noire apparaisse dans un costume caricatural dédié à Halloween. Un comble, quand on sait par quoi, et surtout par qui, le mouvement punk a été inspiré…

Dans les écouteurs, le punk, c’est de la guitare et une batterie qui tambourinent fort et très vite, puis une voix qui perce le tout avec des paroles politiques et controversées. Dans la penderie, l’esthétique dite punk s’oppose radicalement à celle du mouvement hippie des années 70. Le moche et le « vulgaire » sont glorifiés, les imprimés criards remplacent les pâquerettes et les rubans, et les t-shirts déchirés aux slogans provocateurs sont tenus à bout de bras par des épingles à nourrice. L’histoire de la musique punk, quant à elle, se limite aux yeux du grand public au mouvement anarchiste né de la classe ouvrière de la jeunesse anglaise et blanche des années 70. Encore aujourd’hui, on associe essentiellement le punk à des groupes comme le quatuor Sex Pistols, à leur dégaine provocatrice et leur incontournable « God Save the Queen ».

Mais le punk, c’est bien plus que ça. Et surtout, le punk est noir.

Le punk, c’est aussi l’aspiration à l’indépendance. Il n’y a pas plus punk qu’une personne noire et son existence ou sa survie.

Adama Anotho, photographe

© Pure Hell

Punk avant le punk

© Pure Hell

Punk avant le punk

« Si vous remontez dans l’histoire, il ne faut pas longtemps pour remonter la lignée du punk et y trouver une descendance directe de la classe ouvrière noire » nous rappelle Seth, multi-instrumentiste américain. Le musicien connaît bien son sujet. Après avoir joué dans de nombreux groupes punk, garage et hardcore au cours des dix-huit dernières années (Useless Eaters, Clock Of Time, ÖPNV, Couteau Latex, Exit Group, Glaas, Idiota Civilizzato, Life Trap, POW!, Vile Nation), il a récemment lancé un nouveau projet entièrement électronique, Blaq Hammer, qui n’en reste pas moins très punk.

L’artiste de Memphis m’offre d’ailleurs un bref résumé des origines du mouvement. Le rock tel qu’on le connaît aujourd’hui trouve la plupart de ses origines dans le blues. Inventé par les Afro-Américains, le blues lui-même descend des chants entonnés par les esclaves dans les plantations du Deep South américain. Les premiers groupes de punk, Death originaire de Détroit ou encore Pure Hell de Philadelphie, étaient composés de membres noirs qui cherchaient à exprimer leur condition à travers une version plus crue du rock de l’époque.

© Punk Before Punk Existed : A Band Called Death

© Punk Before Punk Existed : A Band Called Death

Le documentaire Punk Before Punk Existed : A Band Called Death, dédié au parcours rocambolesque du groupe Death, le dit sans détour : Death était punk deux ans avant que le punk ne voit le jour. Pourtant, rien ne le laissait présager. Avant de changer le game avec leur emblématique « Politicians In My Eyes », un titre mélodique et engagé, les frères Bobby, David et Dannis Hackney ont d’abord joué du funk sous le nom de Rock Fire Funk Express. Leur style plus agressif et visionnaire viendra un peu plus tard, après le décès soudain de leur père et la découverte des groupes The Who et The Stooges. En 1975, le producteur Clive Davis de la maison de disques Columbia les repère et leur propose une avance pour qu’ils enregistrent un album à condition que le groupe change de nom. Rebelles dans l’âme, les musiciens refusent en bloc : la maison de disques se rétracte et le groupe se sépare deux ans plus tard.

Quant à Pure Hell, ce groupe précurseur du hardcore composé de quatre ados énervés, Kenny « Stinker » Gordon, Lenny « Steel » Boles, Preston « Chip Wreck » Morris et Michael « Spider » Sanders, il a proposé un rock plus cadencé et provocateur dès les années 70. Une audace qui leur valu, des années plus tard, l’étiquette du premier groupe punk entièrement noir et une reconnaissance relative pour leur unique titre « These Boots Are Made for Walking ». Le guitariste Boles confia même : « C’est nous qui avons payé le prix fort pour ça, nous avons enfoncé les portes. Nous étions véritablement les premiers. Et nous n’en avons toujours pas reçu le mérite. »

Voir cette publication sur Instagram

Malgré leur influence, ces pionnier·es n’ont jamais eu le succès qu’iels méritaient, l’industrie cherchant à cantonner les personnes noires au disco ou à des musiques dites plus dansantes. Le compte Instagram BIPOC_Punk [l’acronyme signifie Black, Indigenous and People of Color, ndlr] vise aujourd’hui à mettre en lumière ces artistes noir·es, indigènes et racisé·es invisibilisé·es de la scène punk, à l’image de la chanteuse grunge afro-américaine Tina Marie Bell, le chanteur afro-queer Lionel White du groupe Snuky Tate ou encore des groupes contemporains comme Big Joanie, un trio de féministes punk et noires. Le créateur de la page insta, le philippino-américain Ray Lacorte, retrace les raisons de cet effacement : « De nombreux groupes pionniers tels que Death et Pure Hell qui comptent exclusivement des membres afro-américains, et des groupes latino-américains de l’est de Los Angeles, comme The Brat, Los Illegals et The Stains, n’ont pas bénéficié d’une audience nationale ni d’une reconnaissance pour leur rôle dans le lancement du punk aux États-Unis. Si de nombreux facteurs peuvent conduire à la montée en popularité d’un groupe, la distribution de la musique, ainsi que l’exposition dans les médias jouent un rôle important dans la viabilité commerciale et la sensibilisation des consommateur·ices. Ces facteurs, en particulier aux États-Unis, faisaient cruellement défaut. » Tout s’explique.

Et les femmes dans tout ça ? Bien avant la version féministe du punk rock et du rock alternatif popularisé par les Riot Grrrl des années 90, des femmes noires comme la batteuse Karla Maddog et la chanteuse Betty Davis ont participé à enrichir la sous-culture punk des années 70 aux années 90. « Je me souviens de figures comme Skunk Anansie », se rappelle la photographe franco-gabonaise Adama Anotho, la plus punk de mes ami·es, dont le travail s’articule autour des identités marginalisées et de leur archivage. « Voir une femme noire et foncée à la tête d’un groupe comme ça, dans mon cerveau d’ado, c’était l’explosion et aussi une confirmation que j’étais à ma place. Cela m’a confortée dans l’idée que j’avais le droit d’être qui j’étais, même si je n’en avais pas trop douté car ma propre mère encourageait la manière dont je choisissais de m’exprimer. Les remarques du reste du monde avaient peu de poids. » N’omettons pas non plus le groupe X-Ray Spex, groupe punk-rock d’inspiration jazz dont la chanteuse Poly Styrene était noire, qui a produit le tube féministe « Oh Bondage Up Yours! » de leur unique album Germ Free Adolescents, devenu une chanson emblématique de l’époque.

Écarteurs, piercings, scarifications…Il y a une certaine ignorance, une aliénation issue de la suprématie blanche et de la colonisation, qui font qu’on ne connaît pas bien nos propres histoires. Finalement, les personnes noires sont marginalisées dans leurs propres codes.

Adama Anotho, photographe

Pour Seth, c’est clair, le punk a été récupéré : « Les punks s’approprient à nouveau une image de classe inférieure comme une forme de rébellion ». Selon lui, cela aurait déjà été le cas pour le beat, un genre musical des années 60 mêlant le pop et le rock, dont les jeunes blancs privilégiés de la classe moyenne à moyenne supérieure des banlieues américaines se sont saisis en imitant le mode de vie des musiciens de jazz afro-américains.

Pour Adama Anotho, les codes du punk sont tirés des arts noirs et ne sont jamais, ou rarement, crédités. « On trouve des parallèles dans certaines cultures africaines. On voit par exemple beaucoup de modifications corporelles dans la scène punk d’aujourd’hui, avec des écarteurs, des piercings, des tatouages et scarifications. Ce sont des pratiques venues du continent africain avec une signification sociale ou un langage spirituel. Moi, par exemple, j’ai de nombreuses scarifications sur le corps qui ne sont ni esthétiques, ni le fruit d’un mal-être, et qui ont été faites dans un contexte culturel de deuil. » Les cultures afro-descendantes ne sont pas les seules à avoir été effacées. La crête dite « iroquoise » popularisée en Occident par le mouvement punk moderne est un style de coiffure qui copie ouvertement celui des Mohicans et des Mohawks, des peuples indigènes d’Amérique.

© Pure Hell

© Pure Hell

Pour Safra, du groupe BLK VAPOR, le whitewashing du punk est « carrément du blackface ». La chanteuse de Baltimore performe du noise rock expérimental aux côtés de trois autres membres afro-descendant·es – Proxy, Kirby et Melody. Selon elle, les punks blanc·hes imitent la façon dont les Noir·es et les Indigènes s’expriment pour se rebeller contre la société. « Iels utilisent nos pratiques culturelles comme un moyen de s’éloigner de leur blanchité. Leurs actes de rébellion sont considérés comme acceptables, mais il n’y a pas de punk si la société l’accepte. Iels n’ont donc jamais été punk à mes yeux. »

Pour autant, Adama Anotho tient à nuancer : « L’histoire du punk est très riche, il y a aussi une partie liée aux États-Unis et une autre liée au Royaume-Uni et leur empire colonial. Le punk britannique est lié à l’histoire du reggae, car la classe ouvrière blanche britannique et les personnes issues de l’immigration caribéenne se sont mutuellement influencé·es. Il y avait des personnes noires impliquées dans ces milieux et beaucoup de mélanges, au-delà de l’appropriation culturelle par les blanc·hes. »

Les gens de la diaspora africaine ont une vibration d’âme qui ne peut jamais être détruite, colonisée, apprivoisée ou supprimée. L’afro-punk est un autre exutoire de cette même vibration.

Seth, Blaq Hammer

Personnellement, j’ai mis longtemps à me considérer comme punk. Plus jeune, lorsque j’étais au collège, j’adoptais le style « emo », j’écoutais du punk rock, du blues ou encore du pop rock, et j’essuyais les moqueries et le racisme qui allaient avec. Trop noir·e pour adopter un tel style et pour écouter de telles musiques, apparemment. Les stéréotypes et le bagage culturel qui nous dictent d’écouter certains styles musicaux ou de coller à une certaine esthétique en tant que personne noire m’ont longtemps rendu·e honteux·se de mes goûts.

Ça a également été le cas pour Adama Anotho, qui, en tant que personne noire écoutant des musiques alternatives, a souvent été taxée de « copieuse de personnes blanches ». « La plupart des personnes noires ignorent que ces sous-cultures tirent leurs origines de nos codes, ajoute-t-elle. Certaines d’entre elles m’ont déjà dit que ces musiques étaient celles du diable, par exemple. Il y a une certaine ignorance, une aliénation issue de la suprématie blanche et de la colonisation, qui font qu’on ne connaît pas bien nos propres histoires. Finalement, les personnes noires ne peuvent même plus profiter du fruit de leur propre création, iels sont marginalisé·es dans leurs propres codes. »

Voir cette publication sur Instagram

Si les scènes punk sont devenues majoritairement blanches aujourd’hui, c’est aussi à cause de ces stéréotypes racistes et des agressions subies par les personnes noires durant les shows. « Je vais toujours en concert accompagnée, je n’y suis jamais allée le cœur léger ou dans l’insouciance, poursuit Adama Anotho. J’ai déjà été agressée à des concerts. Il y a des franges radicales et suprémacistes, ce sont des éléments perturbateurs dont je peux être la cible, même si je pense que la majorité des personnes de la scène punk me défendraient. »

Seth non plus ne s’est pas toujours senti en sécurité ou valide dans ces espaces, et particulièrement en Europe. Le musicien, qui a joué dans de nombreux groupes de punk, de garage et de hardcore à Toronto, Berlin, San Francisco, en Europe et en Australie, note toutefois une différence selon les zones géographiques : « Je crois qu’il y a un espace pour n’importe qui, tant que chacun·e crée le sien. Mais cela semble plus difficile dans la scène punk en Europe parce qu’il y a moins de personnes racisées représentées dans ces espaces. Et quand iels le sont, iels doivent toujours briser le plafond de verre sexiste et raciste tacite qui existe. »

Non seulement le punk est devenu blanc, mais il a, en grande partie, été vidé de son sens, se réduisant trop souvent à une esthétique pseudo-rebelle marketée par de grandes chaînes de prêt-à-porter. Quelle ironie. Selon Safra de BLK VAPOR, dans sa forme originale, le punk était un moyen de se révolter contre les constructions sociales du monde occidental. Ce qui, certes, peut être accompli à travers l’apparence, mais « ce n’est pas son aspect le plus puissant ». L’artiste explique : « Personnellement, je ne trouve pas que le punk soit une esthétique, il n’y a pas vraiment de look punk, il s’exprime par rapport à l’identité de chacun·e. Certain·es d’entre nous qui ne sont pas directement affilié·es à la scène musicale punk peuvent quand même être considéré·es comme punk parce qu’iels sont des parias de la société et qu’iels se rebellent contre le système. Le punk va aussi bien au-delà de la musique. Il est profondément politique. »

Une réappropriation afro-punkÊtre punk, c’est rester souverain·e dans sa négritude et dans son indigénéité, être capable de créer quelque chose à partir de rien.

Safra, BLK VAPOR

« Le punk, pour moi, c’est aussi l’aspiration à l’indépendance. C’est pour ça que pour moi, il n’y a pas plus punk qu’une personne noire et son existence ou sa survie », continue Adama Anotho. C’est justement cette culture de la rébellion, de l’indépendance et de la créativité qui fait du punk un mouvement éminemment noir. « C’est un moyen d’exprimer librement ses sentiments ou émotions négatives à travers des formes d’expression intenses et directes, avec peu ou pas de ressources ; de créer quelque chose de positif avec absolument rien », détaille Seth.

Voir cette publication sur Instagram

Et qui dit esprit de rébellion, dit réaction face à l’oppression. En réponse à l’effacement et à la discrimination auxquels les punks noir·es ont été confronté·es, l’afro-punk est né. Les afro-punks ont ainsi créé leurs propres festivals, leurs labels, mais aussi leurs groupes de musique autour des personnes afro-descendantes. Tout a commencé dès les années 70. En Grande-Bretagne, en réponse au racisme et à l’effacement subi par les Noir·es dans le rock et plus précisément dans le punk, le mouvement Rock Against Racism (RAR) a été créé. RAR, c’était des centaines de festivals et de concerts qui portaient des messages antiracistes. Plus tard, en 2003, James Spooner a sorti un documentaire phare intitulé Afro-Punk, mettant en lumière les Afro-Américain·es punk qui ne se sentaient pas à leur place ou qui étaient invisibilisé·es au sein de la scène. Après le succès de ce film, s’en sont suivis un site web, un forum et un festival du même nom. Aujourd’hui, le festival Afropunk a élargi son panel de styles musicaux, ne se limitant plus au punk, mais faisant la part belle à de multiples productions afro-centrées. Dans les fosses, face aux scènes, vestes en cuir et bas résilles côtoient peintures faciales inspirées d’ethnies africaines et afros colorées.

Seth a découvert le mouvement afro-punk très jeune sur internet. « Les gens de la diaspora africaine ont une vibration d’âme qui ne peut jamais être détruite, colonisée, apprivoisée ou supprimée par les pouvoirs en place, peu importe à quel point les gens essaient de les oppresser ou de les imiter. Le punk, ou plus spécifiquement l’afro-punk, est, je crois, simplement un autre exutoire de cette même vibration », confie-t-il.

Voir cette publication sur InstagramUne publication partagée par PUNK BLACK | Alt POC Network (@punk.black)

De nombreuses plateformes ont également vu le jour pour créer des espaces de célébration et de visibilité pour les punks noir·es. L’occasion de se réapproprier l’histoire du punk. Punk Black en est un exemple. Cette plateforme offre un espace virtuel aux créatif·ves noir·es « pour explorer leurs penchants musicaux, leur esprit nerd et leur expression artistique dans un endroit sûr, pour ell·eux et par ell·eux ». Pour Ray Lacorte, à l’origine de BIPOC_Punk, la création d’une telle plateforme était avant tout une réaction au manque de reconnaissance et donc de représentation : « Dans chaque post, pour chaque profil, j’aime fournir l’origine ethnique de l’artiste, la discographie de ses groupes passés et actuels, ainsi qu’un bref compte-rendu de sa biographie, de ses labels et de ses genres musicaux. Leur dénominateur commun, c’est leur lutte personnelle, à des degrés divers, contre la discrimination sociétale liée au fait d’être BIPOC ; souvent, le punk leur a apporté l’inclusion qu’iels souhaitaient et leur a permis d’être ell·eux-mêmes. »

C’est à travers ces mêmes lunettes que le groupe BLK VAPOR voit le punk. Les musiciennes originaires de Baltimore sont, pour la plupart, activistes et se sont d’ailleurs initialement réunies dans le but d’inspirer les personnes sous-représentées dans l’art. Safra conclut : « Être punk, c’est rester souverain·e dans sa négritude et dans son indigénéité, être capable de créer quelque chose à partir de rien, ce sont les sociétés matrifocales ou encore le fait d’être capable de se défendre et de défendre les autres ! » Alors, vive le punk.

© BLK VAPOR

© BLK VAPOR

Relecture et édition : Sarah Diep et Apolline Bazin

Cet article Le véritable punk est noir : retour sur un whitewashing provient de Manifesto XXI.

Dans un rapport de 135 pages, documenté par des témoignages de victimes, Human Rights Watch appelle les géants d'internet à protéger les personnes LGBT+ face aux « traques en ligne » des forces de sécurité dans plusieurs pays arabes.

L’article Traques en ligne : HRW appelle les géants d’internet à protéger les personnes LGBT+ est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

– Vous vous intéressez à l’actualité LGBTIQ+ romande, nationale et internationale? – Vous suivez les

L’article 360° recherche: Journalistes indépendant·e·x·s est apparu en premier sur 360°.

Rouge aux joues, sourire de premier de la classe: voilà l’image que renvoyait Albert Rösti

L’article Rösti et la patate chaude LGBTIQ+ est apparu en premier sur 360°.

Le Procureur général a fait appel du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal de police de Lausanne, estimant que les faits reprochés à M. Soral, outre la diffamation, sont bien constitutifs d’infraction de discrimination et incitation à la haine.

L’article Après sa condamnation pour diffamation, Alain Soral à nouveau devant la justice suisse pour homophobie est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Le Centre LGBT+, situé à Saint-Denis, avait déjà été cambriolé en novembre dernier. Une plainte sera déposée.

L’article La Réunion : Le local de l’association LGBT+ OriZon à nouveau vandalisé est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

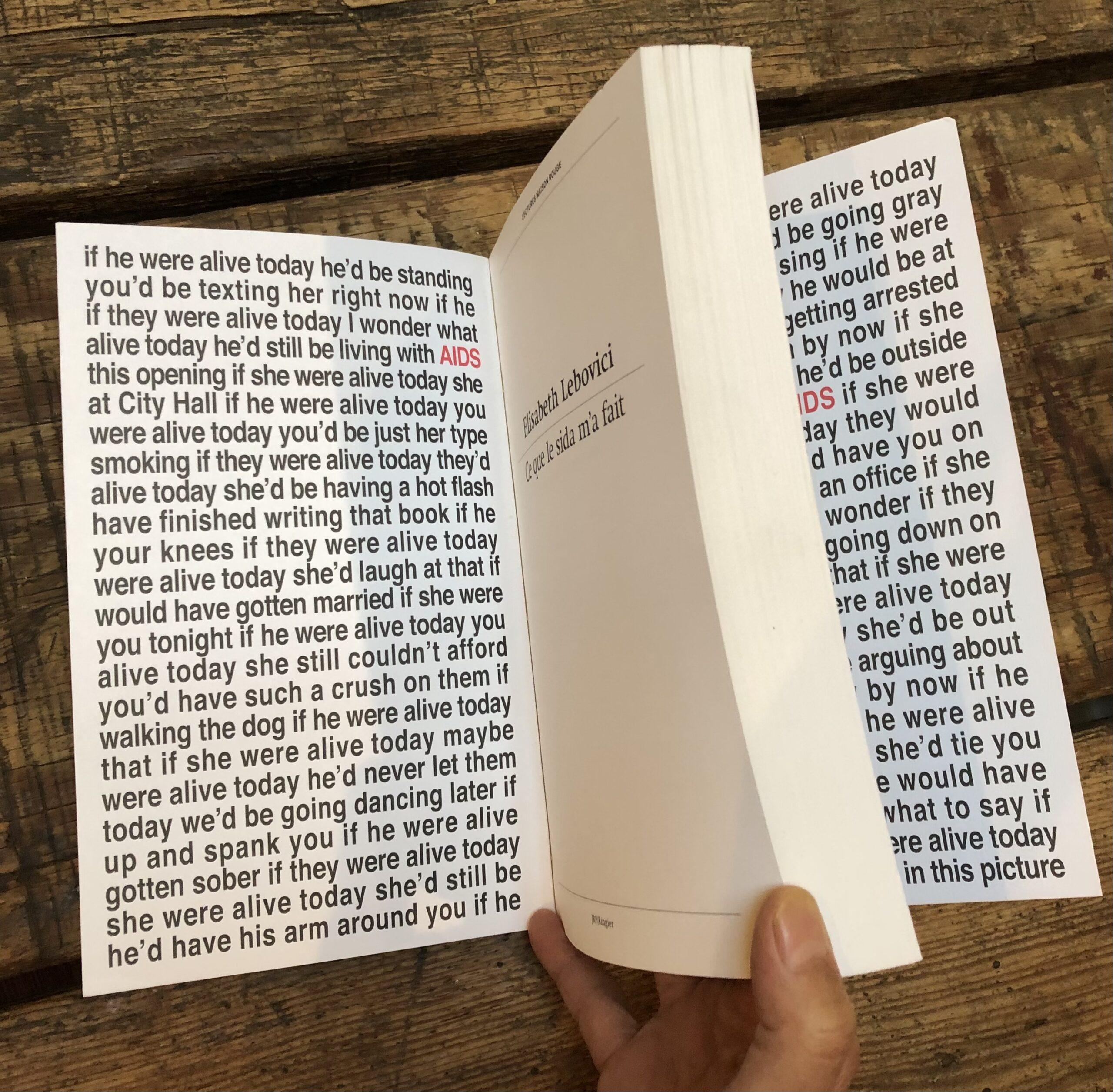

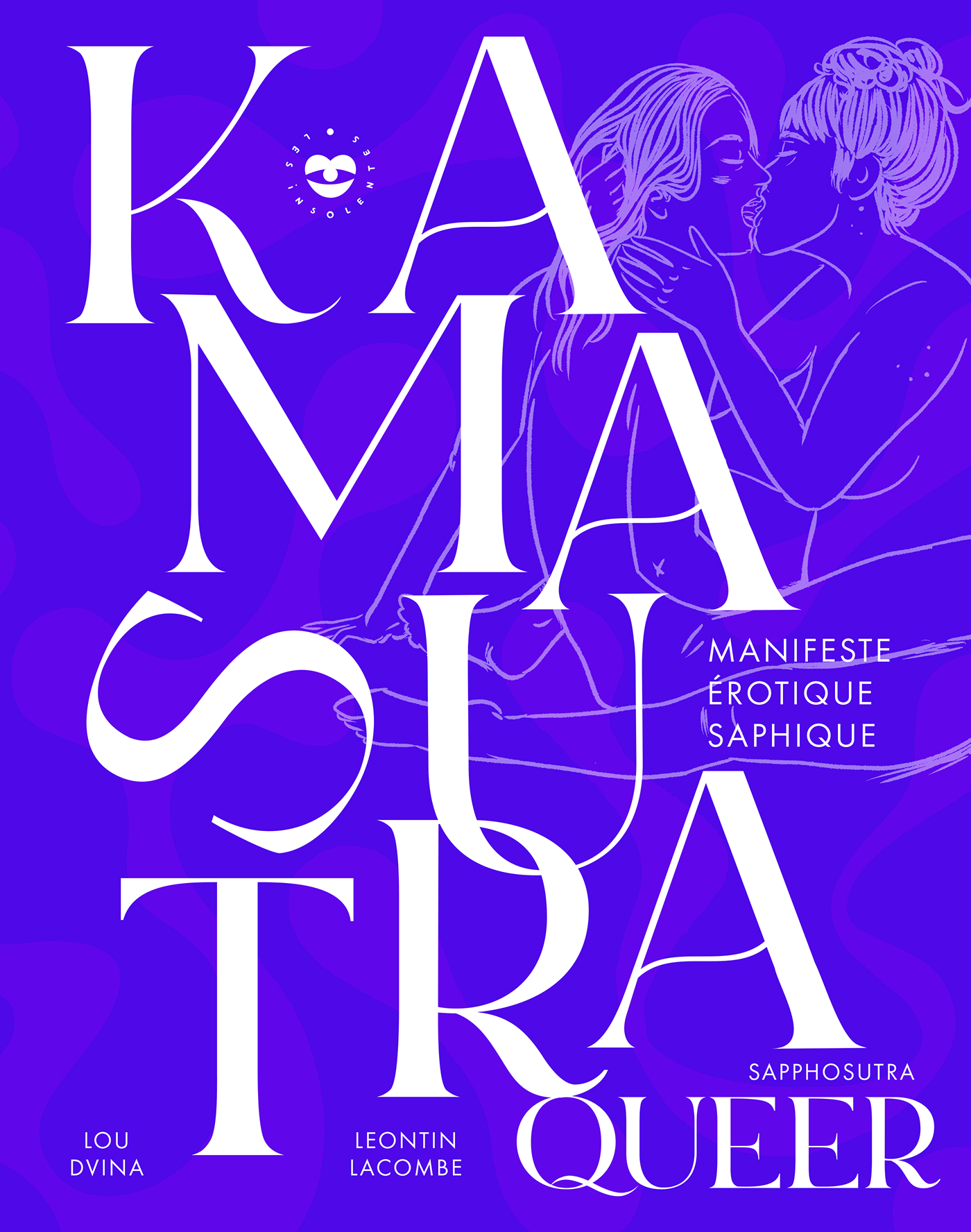

Cet article Sapphosutra : « On a créé ce qui nous a manqué, une constellation saphique » provient de Manifesto XXI.

En 2019, Lou et Léontin cherchent un kamasutra lesbien afin d’étoffer les imaginaires érotiques qu’iels expérimentent au sein de leur relation. Façe à la pauvreté des représentations s’offrant à iels, le couple décide de pallier à ce manque via le compte Instagram Sapphosutra. Début février 2023, iels ont publié Kamasutra Queer, Manifeste érotique saphique aux éditions Les insolentes. Dans l’ouvrage iels l’affirment : « un jour, nos amours cesseront d’êtres politiques et il n’en restera que la poésie, cette dernière rendra toute la place ».Lou est artiste et illustratrice, Léontin est artiste-auteur, depuis trois ans et demi iels s’efforcent de visibiliser les amours et sexualités lesbiennes, bi, pan et queers. Aujourd’hui le compte Instagram de Sapphosutra rassemble une communauté de plus de 50 000 personnes et la soirée de lancement de leur livre a réuni des centaines de personnes venues spécialement de la France entière. Nous les avons rencontré·es pour parler plaisir, corps et communautés.

Manifesto XXI – Tout d’abord, est-ce que vous pouvez nous raconter comment votre histoire a commencé ?

Léontin : J’ai rencontré Lou à 20 ans en arrivant sur Paris, on terminait nos études d’art dans la même université. On n’était pas dans la même promo, mais Lou s’est beaucoup incrustée dans mes cours sans que je comprenne pourquoi, jusqu’à ce que je saisisse qu’elle était intéressée par moi… On a 25 ans, ça fait donc cinq ans qu’on est ensemble. J’ai fait mon coming out vers seize ans, avant Lou j’avais déjà eu quelques amourettes, mais je n’avais jamais eu des relations aussi longues.

Lou : Pour ma part je savais que j’étais bi depuis plusieurs années, mais avant Léontin je n’avais eu que des longues relations avec des hommes. D’ailleurs petite parenthèse, aujourd’hui je me définis comme lesbienne bien que je suis persuadée que si le patriarcat n’existait pas, je serais bi/pan. Cependant je ne supporte plus l’idée de partager mon intimité avec un homme cis, c’est vraiment viscéral et je n’arrive plus du tout à développer de la tendresse à leur égard. Je peux encore avoir des microdésirs, mais ils ne passent pas l’épreuve d’une discussion de quelques phrases, ou même la simple observation de leur attitude. Je me suis longtemps inscrite dans une identité bi, mais aujourd’hui je me sens plus à l’aise avec le terme lesbienne, car cette identité correspond à ce que sont mes désirs et mes aspirations personnelles. Bref, toujours est-il que lorsqu’on s’est rencontré avec Léo, il a cru que j’étais hétéro !

Léontin : À l’époque, je pense que j’avais encore beaucoup de clichés en tête, surtout sur tout ce qui s’apparente aux codes féminins. Lorsque j’ai connu Lou, elle avait les cheveux longs, elle était souvent maquillée avec du rouge à lèvres et inconsciemment, je l’associais à des codes hétéronormés. Cela s’explique : plus jeune, l’attitude que j’avais pour me définir et me construire en tant que lesbienne, c’était de casser les codes de la féminité et de performer une autre représentation, à savoir ce que j’imaginais être « la lesbienne ». Lou n’étant pas dans cette représentation biaisée, je l’ai assimilé à l’hétérosexualité. J’ai aussi grandi dans un milieu rural et à cette époque je n’avais jamais rencontré de personnes qui s’assumaient ouvertement bis ou lesbiennes avec l’apparence de Lou. Et depuis c’est trop cool, j’ai largement déconstruit tout ça. Il y a plein de manières d’être lesbienne et il ne faut pas se cantonner à deux clichés, notre diversité est précieuse.

À cette époque on a 20 ans, on vient d’arriver à Paris et on n’a pas d’entourage queer.

Léontin

Et comment l’idée d’un projet commun est née ?

Lou : J’ai tapé dans la barre de recherche Google « kamasutra lesbien », un peu bêtement. En fait c’est quelque chose que j’avais l’habitude de faire dans mes histoires hétéros et comme c’était ma première relation lesbienne j’ai fait la même chose. Et la merde, je me rends compte qu’il n’y a rien ! J’ai juste trouvé un article avec cinq dessins alors qu’un papier similaire du côté des hétéros, c’est un carrousel de minimum cent positions. En plus c’était des propositions complètement irréalistes. Par exemple, une des propositions phares c’était deux femmes très éloignées qui du bout des mains se contentent de se pincer les tétons. Ça, c’était l’une des cinq positions phares ! Enfin, ces maigres ressources montraient des « femmes statues », sensuelles, toujours minces, blanches et prudes. C’était assez édifiant, surtout que j’étais en mesure de comparer avec la profusion de ressources hétéros auxquelles j’avais eu accès par le passé. Lorsque j’ai partagé ce constat à Léo, il m’a dit : « Et bien toi tu es illustratrice donc on va le faire nous-même ce kamasutra ».

Léontin : À ce moment-là on devait régulièrement faire des projets artistiques pour notre école d’art, donc ça faisait sens de réaliser ce projet ensemble. À cette époque on a 20 ans, on vient d’arriver à Paris et on n’a pas d’entourage queer.

Lou : De mon côté j’étais en master d’esthétique et philosophie de l’art. Je m’intéressais énormément, et c’est toujours le cas, aux univers qui sont vus comme populaires, laids ou dégradants, selon les critères esthétiques dominants. Je me passionne pour l’esthétique des blogs en ligne, des cams girls, des blogueuses et Instagrameuses… Donc d’un point de vue artistique, ça me plaisait de faire ce projet sur Instagram.

Léontin : De là on s’est fait des petits points travail et on a démarré en deux semaines.

Lou : Pour Léo l’objectif, c’était 5000 abonnés, je lui ai dit : tu es fou ! Le mien c’était de réussir à faire un petit peu de trésorerie pour faire des stickers, c’était mon goal ultime.

On avait que nos discussions pour créer des imaginaires et on savait que c’était limité.

Léontin

Donc en un mois, vous avez monté Sapphosutra et vous étiez super jeunes quand vous l’avez lancé, j’imagine que vous n’aviez pas forcément des années de travail sur la sexualité. Comment ça s’est passé ? Vous avez appris sur le tas ?

Léontin : On a complètement appris sur le tas. On insistait d’ailleurs sur le fait qu’on n’était pas spécialistes de la sexualité ni sexologues. On a beaucoup grandi grâce à ça et c’est pour cette raison qu’on a lancé un projet qui dès le départ était collaboratif.

Lou : Le côté participatif a tout de suite fonctionné. Très vite, on a eu des témoignages et des récits assez divers. Dès le premier mois, on avait un témoignage d’un couple avec une femme trans, ce qui était très chouette, car j’ai pu rapidement dessiner des corps saphiques différents du mien.

Léontin : Avoir des retours d’autres personnes c’était précieux pour nous qui n’avions pas de queers dans notre entourage et peu de représentations. Finalement on ne connaissait que ce qu’on expérimentait avec Lou, on avait que nos discussions pour créer des imaginaires et on savait que c’était limité. Petit à petit, on a rencontré des gens, les choses se sont étoffées et les gens nous ont confié leurs témoignages. On a très vite progressé, on a commencé à lire plein de contenus sexo, à emmagasiner énormément d’informations, et au fur à mesure on a pu se permettre de faire de plus en plus de pédagogie sur des sujets où il y avait de la demande. Au fil du temps on est devenu effectivement expert•es dans ces domaines.

Lou : Pour ma part j’ai une sexualité active depuis que j’ai quatorze ans et ça m’a toujours beaucoup intéressée. J’avais déjà monté des expos lors de ma licence sur des sujets liés aux sexualités, donc j’avais des connaissances, mais elles étaient moins approfondies sur le côté queer.

J’ai noté qu’il y a eu une grande évolution sur votre compte dans les termes que vous employez pour définir les sexualités représentées. Au début vous écriviez dans vos publications « femmes » avec un x, c’est-à-dire « fxmmes » et maintenant vous parlez de sexualités queers et saphiques. Comment et pourquoi avez-vous changé d’expressions ?

Lou : On a simplement demandé aux gens. C’est un peu le même constat que lorsqu’on a commencé le compte, on savait qu’on n’avait pas encore toutes les connaissances, on ne maîtrisait pas tout le vocabulaire et surtout, on s’était tout de suite aperçu qu’il n’y avait pas un mot parfait. Et ça, ça nous a posé beaucoup de soucis. À l’époque je m’estimais bi donc « lesbienne » me dérangeait tout comme l’expression « sexualité entre femmes » car on avait des témoignages d’hommes trans et de personnes non binaires.

Léontin : Bref, on a eu envie de n’exclure personne et à la fois il n’y avait pas de mot idéal, donc on écoutait les gens. A un moment donné, il y a le mot femme avec un x qui nous a été conseillé par des femmes trans pour parler des hommes trans qui se considèrent lesbiens et des personnes non binaires. Donc on a fait OK, pourquoi pas, utilisons « fxmmes », mais ça nous a fait bizarre.

Lou : En fait, en story sur Sapphosutra on avait fait voter les gens sur le choix du terme et c’est lui qui avait été retenu. Dans un deuxième temps, ce terme a été contesté et on nous a reproché de l’employer. De toute façon, il ne nous convenait pas vraiment, parce qu’il était trop marqué « femme ». On a longuement erré dans le vocabulaire, on a testé plein de choses. On a fini par arriver à « saphique » parce que c’est le mot avec lequel on est le plus à l’aise et aussi car il est très peu incarné en France. Il y a encore plein de gens qui ne le connaissent pas, ça nous permet de l’investir et de l’utiliser comme nous on l’entend.

Chaque découverte de vieux textes lesbiens me donnait des papillons dans le ventre, alors on s’est dit qu’on allait rassembler ces papillons.

Lou

Avez-vous rencontré des difficultés pour publier du contenu sexo sur la plateforme Instagram ?

Lou : Ben ouais, sur Sapphosutra on est tout le temps shadow ban, c’est-à-dire que lorsqu’on tape notre pseudo dans la barre de recherches d’Instagram on ne nous trouve pas. Maintenant on ne peut plus du tout publier de dessins de positions de notre kamasutra sur cette plateforme. Ce sont des suppressions illico même si l’on fait attention à ne pas montrer de parties « intimes ».

D’où le besoin d’archiver votre travail dans un livre ?

Léontin : Oui, le fait de sortir un livre, c’est l’acter dans le temps. Ça nous fait du bien de se dire OK, le travail il est là, il ne bougera pas.

Et pourquoi ce choix de faire un livre érotique sous forme d’anthologie donc qui compile des textes saphiques et queers en plus des parties sexos ?

Lou : Le milieu de l’édition nous encourageait à nous arrêter à la pédagogie sexto, à faire un livre se rapprochant du best-seller « Jouissance club » de Jüne Pla. Cependant nous avions envi·es de rester dans la constance de notre projet qui a toujours été collaboratif. Nous voulions continuer à visibiliser des récits, des imaginaires et des initiatives queers qui ne se limitent pas aux nôtres.

Léontin : On a aussi fait comme chaque fois, c’est-à-dire se poser en se demandant ce que nous on aurait aimé avoir et lire. On a essayé de créer l’objet qu’on voudrait sur notre table de chevet.

Lou : J’ajoute qu’à ce moment-là, j’allais régulièrement aux archives lesbiennes car une de mes amies y travaillait. Avec ces visites, j’ai pris conscience que j’avais des ancêtres que je ne connaissais pas, qui étaient mes prédécesseurices queers. Ça m’a touché•e de réaliser qu’on n’a pas de représentations de grands-parents et des lointaines générations LGBTQIA+. On voulait créer un objet qui s’inscrive dans cette continuité historique dont on nous a privé•es. Chaque découverte de vieux textes lesbiens me donnait des papillons dans le ventre, alors on s’est dit qu’on allait rassembler ces papillons.

Léontin : On s’est heurté·es à pas mal de contraintes, notamment liées aux droits d’auteurices ou à l’effacement de nos récits. Ce n’était pas évident de déterrer des textes érotiques écrits par des concerné•es, mais à force de recherches on trouve. Par exemple, Lou a enquêté plusieurs semaines sur la trace de douze épopées en arabe, rédigées au Moyen- Âge. Il s’agissait de 12 histoires de couples de lesbiennes en mode l’Iliade et l’Odyssée version saphique ! Malheureusement, si les historien•nes attestent de la véracité de cette pièce historique, les textes ont été détruits. Cependant on a quand même trouvé et incorporé deux textes datant du Moyen-Âge ! L’idée c’était de recoller et d’assembler des morceaux de culture saphique au sein de notre ouvrage.

J’ai l’impression que ça a toujours été votre but, dans tout ce que vous avez entrepris, de fédérer, de rassembler les personnes queers et de recoller les morceaux.

Lou : On a sans cesse eu cette volonté de faire ce qu’il nous a manqué pour apporter notre pierre à l’édifice et avancer. On essaye de ne pas oublier ce qu’on aurait aimé avoir plus jeunes. Concernant le lien social, ça nous tient à cœur de faire en sorte que les individus se rencontrent et échangent. On organise souvent des rencontres et des évènements. On a réussi à créer une constellation saphique ! Je me souviens qu’en arrivant à Paris j’étais perdue, tout me semblait trop grand et trop intimidant. Que faire ? Où aller ? Comment connaître des gens ? Est-ce que je dois être pointue en musique techno et avoir un style au top pour m’intégrer ? Bien sûr, il y a une part de projection sur ce qu’on imagine être la communauté féministe et queer parisienne, mais toujours est-il que cette appréhension existe et qu’on a essayé à notre échelle, de la désamorcer.

Léontin : C’est vrai que cette crainte est présente et encore plus en milieu rural. Venant d’un monde populaire et de la campagne profonde, j’ai souvent des potes qui me disent « la sphère parisienne queer me fait peur, c’est trop élitiste, je vais m’en faire exclure direct, je ne sais pas les termes corrects à employer et je ne connais pas les codes ». Naviguant entre ces deux milieux, je fais de mon mieux pour penser large en essayant de m’adresser aux individus LGBTQIA+ dans leurs pluralités.

Comment voyez-vous l’avenir de Sapphosutra ?

Lou : On a d’autres projets littéraires sur le feu et on va étendre encore plus les champs du projet avec d’autres formats pour continuer de visibiliser nos amours !

Kamasutra queer, Manifeste érotique saphique est à retrouver dès à présent en librairie.

Image à la une : photo de ©lizamiri

Relecture et édition : Apolline Bazin

Cet article Sapphosutra : « On a créé ce qui nous a manqué, une constellation saphique » provient de Manifesto XXI.

Jeudi dernier, j’ai été infidèle. J’ai pourtant passé mes meilleures viewings parties de Drag Race en compagnie de Kam Hugh, l’année dernière. Mais la prochaine qu’elle allait animer, à l’étage ...

Jeudi dernier, j’ai été infidèle. J’ai pourtant passé mes meilleures viewings parties de Drag Race en compagnie de Kam Hugh, l’année dernière. Mais la prochaine qu’elle allait animer, à l’étage ...

En dépit des victoires législatives, l'année 2022 explose tous les records des violences LGBT+phobes enregistrées depuis 12 ans, en nombre et gravité, en Europe et en Asie centrale, s'inquiète l'ONG ILGA-Europe dans son 12e rapport annuel, paru ce lundi 20 février.

L’article 2022, l’année la plus violente pour les personnes LGBTI en plus d’une décennie est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Que l'on soit lesbienne, gai, queer ou hétéro n'y change rien: à Berlin, l'AMÛÛÛR, c'est une licorne. Et elle ne gambade pas sur les applis de rencontre. Les innombrables conversations que j'ai pu avoir avec des Berlinois·e·x·s sur le sujet s'achèvent toujours sur le même triste constat: il n'y a rien de plus merdique que le dating à Berlin.

L’article À Berlin, l’amour est une licorne est apparu en premier sur 360°.

Au moment où des pays durcissent leur législation anti-LGBT+, Mgr Giraud, archevêque de Sens & Auxerre, revient sur les propos du Pape, engageant l’Église dans l’abrogation des réglementations discriminatoires.

L’article Mgr Giraud : « Comme toute forme de haine, l’homophobie détruit et sème le mal ! » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

On estime que, dans l'Union européenne, 2% des personnes LGBTI ont subi de telles pratiques et 5% se sont vu proposer une conversion, mais les chiffres réels pourraient être bien plus élevés.

L’article Le Conseil de l’Europe exhorte les Etats membres à mettre fin aux « thérapies de conversion », toujours répandues est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Les députés espagnols ont définitivement adopté la loi dite « transgenre », permettant aux personnes qui le souhaitent de faire changer leur genre sur leurs papiers d'identité via une simple déclaration administrative dès l'âge de 16 ans.

L’article L’Espagne adopte une loi autorisant le libre changement de genre dès l’âge de 16 ans est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Fatima Ouassak : « La piraterie, c’est prendre la mer et se libérer des humiliations » provient de Manifesto XXI.