Deux personnes, dont le rappeur surnommé "Amalek", ont été mises en examen à Paris vendredi, suspectées de tenir des propos homophobes ou antisémites sur Telegram, a appris l'AFP lundi 26 juin de source judiciaire.

34739 éléments (3198 non lus) dans 75 canaux

Radio/sons

(113 non lus)

Radio/sons

(113 non lus)

Sexo anecdotique

(669 non lus)

Sexo anecdotique

(669 non lus)

Actu et info sexe

(635 non lus)

Actu et info sexe

(635 non lus)

Ecrits / bds / Edition

(109 non lus)

Ecrits / bds / Edition

(109 non lus)

BDSM/cuir/latex/

(29 non lus)

BDSM/cuir/latex/

(29 non lus)

feminisme

(791 non lus)

feminisme

(791 non lus)

Libertinage

(19 non lus)

Libertinage

(19 non lus)

Info LGBTI

(833 non lus)

Info LGBTI

(833 non lus)

Info LGBTI

Info LGBTI

Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont réunies à Paris, ce samedi 24 juin, pour marcher contre les violences, alors que nous célébrons cette année les 10 ans du mariage pour tou.te.s.

L’article Des dizaines de milliers de personnes à Paris pour la marche des Fiertés LGBT+ est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Des tags injurieux et menaçant de « tout faire sauter » ont été découverts sur le collège Saint-Exupéry, alors que devait s’y déroulait ce lundi matin les épreuves du brevet. Une plainte a été déposée.

L’article Un collège de Saint-Jean-de-Braye recouvert de tags lgbtphobes, sexistes et menaçants est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Le dessin a été recouvert du mot pédophiles avec un autre graffiti appelant au meurtre des personnes LGBT, signé d'une fleur de Lys, autre emblème auquel se réfère régulièrement les groupuscules d'extrême-droite.

L’article Une fresque arc-en-ciel dégradée et un graffiti appelant au meurtre des LGBT découvert à Nantes est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Canton par canton, les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle et l’identité de genre deviendront bientôt hors la loi en Suisse. Mais elles prennent parfois des formes insidieuses et difficiles à discerner

L’article Ces thérapies de conversion qui ne disent pas leur nom est apparu en premier sur 360°.

Luc Di Gallo a été agressé par quatre individus dans un parc de la ville, ce vendredi 2 juin, après un rendez-vous avec un homme organisé depuis une application de rencontre. Une plainte a été déposée.

L’article Un adjoint au maire de Montreuil victime d’un guet-apens homophobe est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

En marge de la marche des Fiertés, une énorme banderole « Fuck LGBT » a été érigée sur une grue de chantier, à proximité du parcours de la parade. Cinq associations, dont STOP homophobie et le centre LGBT+ de Rennes, portent plainte.

L’article Banderole anti-LGBT déployée à Rennes : Cinq associations portent plainte est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Pour la 25ème édition du Festival, STOP homophobie rejoint le Village Solidarité, du 23 au 25 juin, à l'Hippodrome Paris Longchamp.

L’article Discrimination / Droits humains : STOP homophobie au Village Solidays 2023 est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

La créatrice du concours Miss France a été mise en examen dans le cadre de la procédure pénale engagée par STOP homophobie en décembre 2021.

L’article Geneviève de Fontenay mise en examen pour injure transphobe est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Le samedi 17 juin dernier, STOP homophobie était invitée par l'association CSD Mittelhessen à la marche des Fiertés de Giessen, en Hesse, dans le centre de l'ex Allemagne de l'Ouest, afin de renforcer l'ancrage européen de nos luttes et solidarités.

L’article STOP homophobie invitée à la marche des Fiertés de Giessen en Allemagne est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

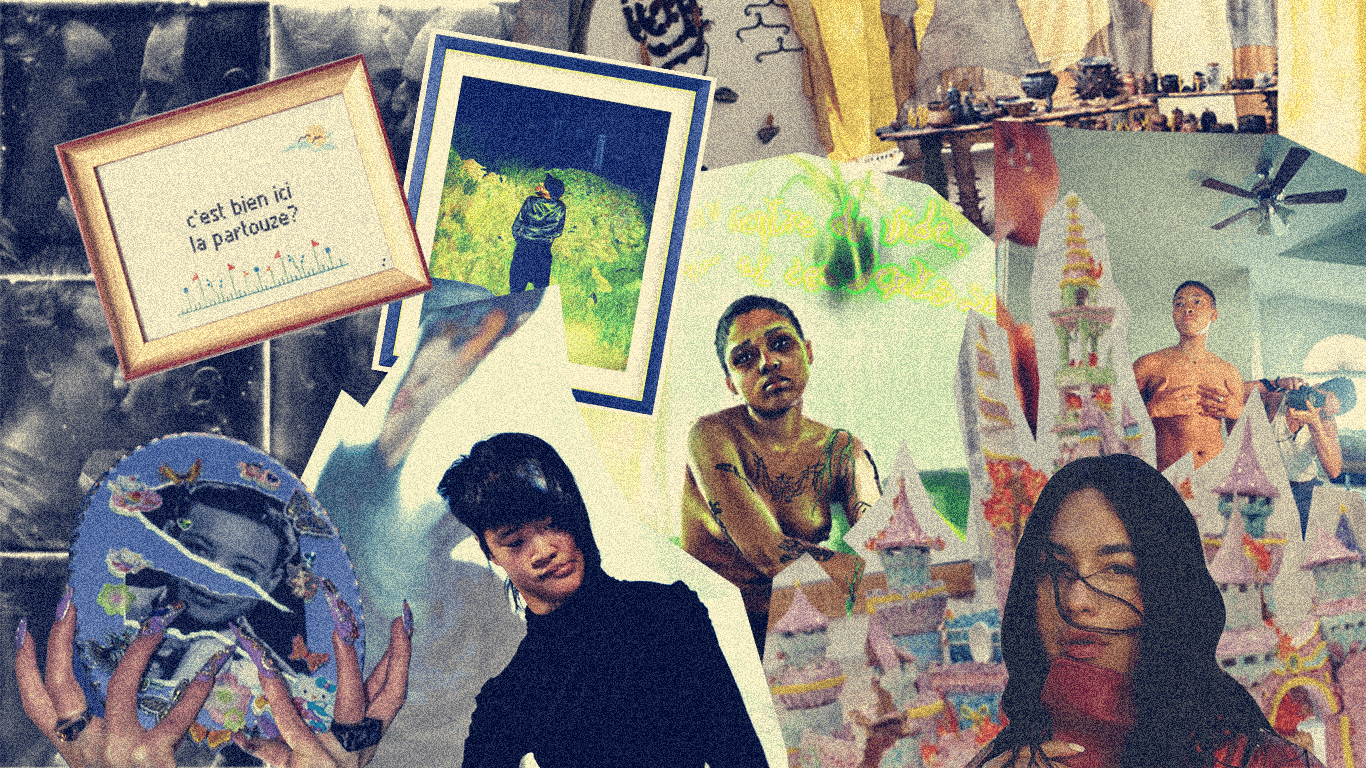

Cet article « Le désir c’est plus fort que le genre »: être queer dans le monde du striptease provient de Manifesto XXI.

Souvent fantasmé, stéréotypé ou diabolisé, le striptease porte des enjeux complexes. Dans cet espace marqué par l’hétéronormativité, l’expression d’un soi hypersexualisé et la performance de genre questionnent nos libertés. Quatre (ex-)strippers queers nous ont raconté comment ielles naviguent dans cet univers.Franchir les portes d’un stripclub, c’est entrer dans une bulle, une parenthèse, hors du temps et de tout. Un endroit de perdition subversif. Mais c’est aussi entrer dans un espace qui réunit différents enjeux sociaux et dévoile des questions de genres, de sexualités et d’identités. Un cabinet de curiosités où diplomates et chauffeurs uber sont réunis autour d’un objet : le désir. Le désir sexuel, sensuel, émotionnel, humain. Le striptease, ça n’est pas que danser autour d’une barre de pole, c’est aussi parler. Pendant des heures, à des clients de tous âges, tous horizons, tous milieux sociaux. C’est charmer, convaincre ces clients de payer une danse privée pour vivre le meilleur moment de leur vie. C’est incarner un fantasme, une déesse, un objet de désir inaccessible. Dans cet espace qui place l’hétérosexualité au centre des interactions, la mise en scène d’une hyper-féminité et la performance artistique se mêlent et interrogent notre vision des normes et rôles de genre. Depuis toujours les liens entre les travailleur·se du sexe et les personnes LGBTQ+ sont marqués par une histoire et des luttes communes. Les lieux de séduction gays étaient autrefois des endroits de pratique des métiers du travail du sexe ; les lesbiennes et femmes travailleuses du sexe étaient longtemps perçues socialement comme déviantes car non conforme à une sexualité hétérosexuelle, régit par le mariage et la reproduction. Ainsi, les combats pour les droits des TDS, des femmes et des personnes LGBTQ+ partagent des revendications similaires : la liberté d’expression de sa sexualité, le droit à disposer de son corps, et la lutte contre la marginalisation sociale et la conformité aux critères hétéronormatifs.

Le striptease, la prestation du désirSi la sexualité, et en particulier l’hétérosexualité, est au centre du travail de stripteaseuse, l’orientation sexuelle et l’identité de genre des stripteaseuses, et plus largement leur vie intime, sont dissociées du personnage qu’elles incarnent sur scène. Stripper racisée et performeuse queer fem, Mila Furie a vécu neuf vies et de nombreuses années d’expérience dans le striptease, en France comme aux États-Unis. C’est au studio de sport KAH, où elle a donné un workshop de stripper tricks, qu’elle me donne rendez-vous. Lorsque l’on parle de son rapport à la scène, elle observe : « Que tu sois hétéro ou pas, au moment où tu arrives sur la scène, dans le club, tu rentres dans un personnage. » Ce personnage a constitué une carapace pour elle, étant une personne timide, et un moyen de mieux adapter ses rapports sociaux. L’hypersexualisation et la mise en avant d’attributs féminins lui a permis de jouer avec les codes : « Tout est XXL, tout est en grand, il y a un truc similaire au drag queen, c’est presque du grotesque. C’est de la performance de genre. »

Foenixxx © @thebeuz

Foenixxx © @thebeuz

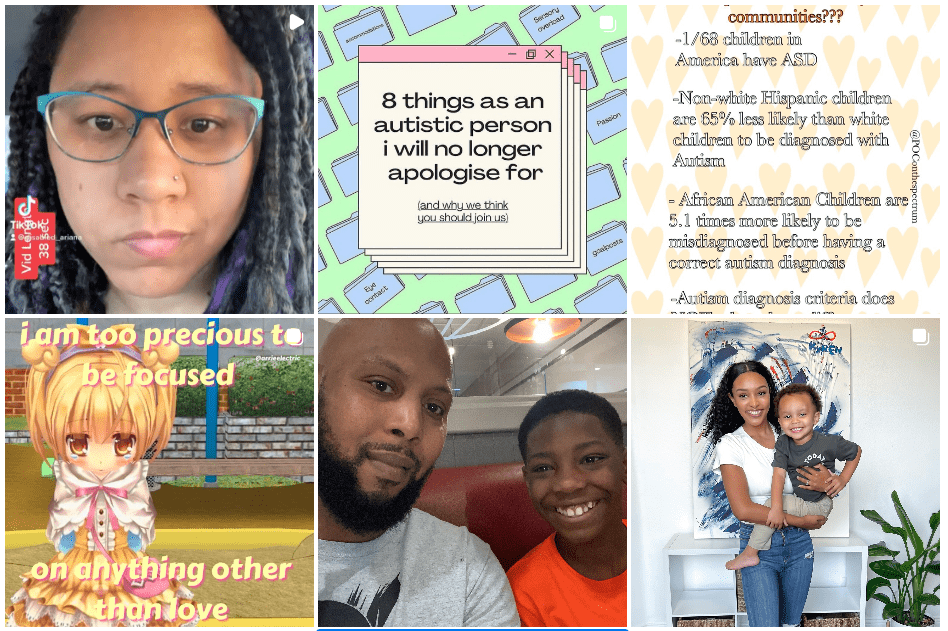

Pour Foenixxx, stripper racisé·e transmasc avec un passing fem, l’aspect scénique a aussi une place centrale dans son parcours. Foenixxx fait notamment partie de la scène ballroom, une culture créée par les personnes LGBTQ+ noires et latino à la fin des années 60 à New York, « pour contrer le racisme rencontré par les personnes racisées au sein de la communauté LGBTQ+. » A l’époque où la ballroom apparaît, les émeutes de Stonewall éclatent dans la nuit du 28 juin 1969. Après une descente de police violente au Stonewall Inn, un des seuls bars où pouvaient se retrouver les personnes gays et trans, des manifestations explosent, lançant le mouvement de revendication des droits LGBTQ+. Au premier rang de ce mouvement: des travailleur·ses du sexe trans racisées, dont Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera. Encore aujourd’hui, la convergence des personnes trans vers le travail du sexe a de nombreuses raisons, parmi lesquelles la discrimination à l’emploi, la marginalisation scolaire et le manque de reconnaissance juridique pouvant mener à la précarité. Foenixx entre lui dans le travail du sexe lorsqu’il a 18 ans par l’escorting. Après avoir subi un viol par l’un de ses clients, il arrête cette pratique et décide de se lancer dans le striptease. « J’avais déjà vécu plein de violences sexuelles avant. Je me suis dit : dans la rue tu te fais agresser, au travail tu te fais agresser, partout tu te fais agresser, donc fais de l’argent, capitalise sur ça. Fais de ce que les hommes attendent de toi le moyen de gagner ta vie. Capitalise sur l’oppression, tout simplement. » Ce constat politique révèle le renversement des rapports de domination que les personnes considérées comme femmes par la société effectuent lorsqu’elles capitalisent sur les attentes et pressions de la société et en font un produit qu’elles vendent, une prestation. « Ce travail, c’est de vendre du sex appeal. Une attirance, une alchimie sexuelle »… construite de toutes pièces et régie par la transaction financière.

Dans l’atelier de Mathilde © Emma Breidi

Dans l’atelier de Mathilde © Emma Breidi

La performance artistique a été un facteur dans la décision de Mathilde, artiste et stripteaseuse féministe, de se lancer dans cette carrière. Je la rejoins dans son atelier où sont exposés ses tenues de scène, ses créations, ses projets ; une explosion de couleurs et de textures. Souriante, elle s’allume une roulée en revenant sur son départ de son village en Saône-et-Loire pour s’installer à Paris lorsqu’elle est admise aux Beaux-Arts. C’est à ce moment qu’elle emprunte de l’argent pour financer ses études. Elle habite pendant quelques années dans des squats, faisant partie de collectifs qui gèrent des logements pour réfugiés et des ateliers d’artistes. Lorsqu’elle se trouve obligée de quitter son squat et de trouver un appartement, elle se lance dans le striptease pour continuer à approfondir sa pratique artistique tout en travaillant.

Maintenant que j’ai déçu tout le monde et qu’on n’attend plus rien de moi, je peux faire ce que je veux et savoir qui je suis en arrêtant le “people pleasing”.

Etna

Dans un café à République, Etna, ancienne stripteaseuse, me parle de ses cheveux courts, de la liberté que cela a été de les couper et d’arborer un style plus androgyne, moins binaire. Si iel a arrêté le striptease, Etna exerce aujourd’hui en tant que masseur·se érotique et s’exprime sur le désir et sa beauté. C’est le fil conducteur de sa carrière: « L’élan vital du désir, c’est plus fort que le genre, plus fort que beaucoup de choses, c’est “on a envie”. C’est ça ce que j’essaye de transmettre. »

Incarnation et exploration de la féminitéCherchez l’origine du striptease et vous trouverez toutes sortes de contes et histoires. On vous dira que la première stripteaseuse était Salomé, la fille d’Hérodias dans la Bible qui charma le roi Hérode avec la danse des sept voiles. D’autres mythes racontent que des danses érotiques étaient exécutées dans les empires grec et romain ou dans les temples indiens lors de rituels pour gagner les faveurs des déesses et des dieux. On vous parlera des Ghawazi, un groupe de danseuses nomades égyptiennes au XIXème siècle ; des spectacles à Paris du Moulin Rouge, des Folies Bergère ou du Crazy Horse ; de Joséphine Baker (qui était bisexuelle), de Lydia Thompson Gypsy Rose Lee et Sally Rand, figures emblématiques de l’effeuillage et du burlesque, ou encore de Blanche Cavelli, la première danseuse à se déshabiller intégralement dans Le Coucher d’Yvette en 1895 à Paris. En fin de compte, toutes ces histoires-là nous racontent la même chose : qu’importe où et comment, et malgré le shaming des abolos et l’infantilisation des mascu, le striptease a toujours fait partie de nos sociétés et cultures, au fil des époques, des codes et des normes.

Ça m’a donné envie de moins m’hypersexualiser dans mon quotidien.

Foenixxx

Mila © Marion May

Mila © Marion May

L’espace du stripclub met en scène une hyperféminité socialement dévalorisée : ses attributs (talons hauts, faux cils, ongles longs, tenue dénudée) sont considérés comme vulgaires et dégradants, à l’encontre d’une féminité sage et naïve attendue. Cette performance de genre poussée aux extrêmes peut permettre une liberté dans l’exploration et l’expression de ces codes, mais aussi présenter des contraintes. Pour Etna, le monde du striptease a constitué un espace pour incarner et revendiquer son identité queer. Face aux réactions de rejet de sa famille et ses proches concernant son travail de stripteaseuse, iel en vient à la conclusion : « Maintenant que j’ai déçu tout le monde et qu’on n’attend plus rien de moi, je peux faire ce que je veux et savoir qui je suis en arrêtant le “people pleasing”. Cela m’a ouvert des portes de liberté joyeuse et m’a permis de mieux vivre ma vie de lesbienne. » Lorsque Mathilde commence le striptease, elle ne connaît rien de ce monde et arrive le premier soir avec des poils sous les bras. Elle se retrouve alors confrontée à différentes féminités : que ce soit des femmes plus stéréotypées et refaites, des « poupées de magazines très belles », certaines plus naturelles, ou d’autres plus queers lui ressemblant davantage. Malgré certaines réflexions la ramenant aux codes du striptease, elle décide de ne pas coller à l’image attendue d’elle, de garder, d’affirmer et de revendiquer son identité, et de ne pas s’épiler. En conscientisant sa sexualité et ses attributs pour les monétiser, le striptease l’a ralliée à sa féminité. Sa pratique a constitué un acte d’empowerment et de revendication de son identité queer.

Cet espace d’exploration d’un soi sexuel et sensuel permet aussi une liberté dans la vie personnelle. « Ça m’a donné envie de moins m’hypersexualiser dans mon quotidien parce que de passer autant de temps en string à faire la chaudasse devant des mecs, quand t’as l’occasion de porter ton bon jogging dégueulasse, ta culotte de règles déchirée et de ne pas mettre de soutif, ça fait plaisir » déclare Foenixxx.

Après avoir été « traitée de grosse pendant toute [son] enfance et adolescence », c’est d’abord à travers la figure de la pin-up qu’Etna performe une forme de féminité et de sexualisation acceptée socialement. Mais cette féminisation a soulevé d’autres problématiques, notamment dans sa socialisation dans les communautés queers. En tant que personne performant fem, iel a subi du sexisme : « Les fem dans la séduction lesbienne, ce n’est pas ce qu’il y a de plus valorisé. » C’est par le muscle qu’iel se défait ensuite de cette féminité et conçoit une vision d’iel plus masculine, lui permettant de jouer avec les normes de genre. Se considérant depuis peu non-binaire, iel pointe les limites de cette hyper-féminité performée dans les stripclubs : « Le public me ramenait toujours à des performances plus carrées, de la féminité plus sage, pseudo-rebelle à la Gainsbourg, c’est-à-dire pas rebelle du tout, du tout. » Ces attentes précises le font se sentir empêché·e d’évoluer dans ses performances, et l’amènent finalement à arrêter le striptease.

En fait, c’est un taf de commercial. J’ai appris à me vendre.

Mila

Avoir une apparence féminine et un passing hétéro a été un challenge aussi pour Mila. « Je pense que j’ai beaucoup joué ce truc too much dans le féminin pour exprimer une féminité presque agressive ou offensante. » C’est à travers une hyper-féminité assumée qu’elle a reclamé son identité fem et son droit à exister dans le milieu queer. Pour Foenixxx, vivre sa féminité en milieu queer en tant que personne non-binaire a été compliqué : « J’aime beaucoup mon côté féminin. J’adore porter des robes, être maquillée, avoir des talons. Mais la ballroom, surtout en France, est encore tellement binaire. Il y a des normes, je ne peux pas me présenter avec une moustache ou des poils sur les jambes, alors que moi j’aime beaucoup combiner ma féminité et ma masculinité, parce que c’est moi. Je n’ai pas envie de choisir entre les deux. »

On se moque d’eux au fond. Eux pensent que je suis sincère et que je les trouve super, mais en fait je m’en fiche et souvent je ne me souviens pas de leur prénom

Mathilde

Foenixxx © @thebeuz

Foenixxx © @thebeuz

Renverser les rôles de genre

On place souvent les hommes au cœur des interactions dans les stripclubs, réduisant les stripteaseuses à un objet de désir, quand en réalité elles sont bien plus proactives et prennent un rôle considéré socialement comme « masculin » dans ces interactions. Une importante partie du travail de stripteaseuse va être d’accoster les hommes et de les démarcher pour les convaincre de dépenser leur argent. « En fait, c’est un taf de commercial. J’ai appris à me vendre » rapporte Mila lorsqu’elle explique que son métier lui a donné beaucoup d’aplomb, lui a permis de poser ses limites et de gagner en assurance face aux hommes blancs cis hétéros. Pour Foenixxx aussi, ce rapport aux clients a constitué un espace de masculinisation : « Tu es à moitié à poil devant des mecs, tu es hyper vulnérable, c’est toi qui dois aller les démarcher donc il faut que tu agisses encore plus comme un mec qu’eux pour gagner leur respect, parce que la féminité c’est forcément synonyme de faiblesse dans notre société. »

Mathilde dans son atelier © Emma Breidi

Mathilde dans son atelier © Emma Breidi

Mila, Foenixxx et Mathilde soulignent l’aspect « manipulateur » dans cette séduction régie par la transaction économique : « On se moque d’eux au fond. Eux pensent que je suis sincère et que je les trouve super, mais en fait je m’en fiche et souvent je ne me souviens pas de leur prénom » me confie Mathilde. Elle exprime aussi un sentiment de tendresse et de pitié à l’égard de ses clients : « Un de mes clients habitués me demande que je lui fasse des câlins en le serrant fort dans mes bras, c’est hyper touchant. » Elle me raconte que si certains peuvent être agressifs et désagréables, d’autres viennent seulement pour parler, raconter leur vie, se livrer et tout simplement avoir un contact humain, une position de vulnérabilité qu’on attribue socialement aux femmes.

Pour autant, si certaines formes de masculinité peuvent permettre de créer du lien, ainsi que de se défendre et poser ses limites face à certains comportements des clients, elles peuvent rapidement dérouter les hommes qui se sentent menacés. « La masculinité que tu as en toi peut les faire fuir. Parce que pour eux, ça voudrait dire être homosexuel » témoigne Foenixxx, pour qui vivre sa transidentité au sein du monde du striptease reste encore impossible. Il est souvent confronté à de la misogynoir, du sexisme ou encore de l’homophobie dans le milieu, où les agressions envers les personnes trans sont nombreuses, que ce soit de la part des clients, des managers, des vigiles ou de ses collègues. Aujourd’hui, Foenixxx a arrêté le striptease et aimerait commencer sa transition. Il ne sait pas encore s’il continuera le striptease ou le travail du sexe pendant et après sa transition.

Les stripclubs, espaces de libération ?Ces questionnements liés aux normes de genre et à l’expression de féminités et masculinités s’imbriquent dans un rapport aux corps spécifique aux stripclubs. Pour Etna, le stripclub a été un lieu d’acceptation de la pluralité des corps. « Souvent on a cette image que seules les personnes minces peuvent faire de l’érotisme, mais pas du tout. C’est beaucoup plus ouvert et inclusif que ça. » Mathilde aussi a été surprise, lors de son premier soir de travail, de voir autant de corps nus et différents. Elle exprime le sentiment galvanisant de se sentir désirée : « À écouter les clients, on est toutes parfaites. Ce n’est pas une question de physique mais plus d’attitude, d’aura et d’alchimie. Il suffit d’avoir confiance en soi pour que ça fonctionne. » Si le corps et sa portée sexuelle sont au centre du métier de stripteaseuse, sa banalisation via la nudité permet une désacralisation du tabou qu’il représente et une acceptation des complexes : « Moi j’ai ce qu’on appelle de la peau de fraise sur le cul, une peau un peu granuleuse, des petits boutons, révèle Foenixxx, mais les mecs ils s’en foutent tellement. Tu n’as pas besoin d’avoir un corps absolument parfait au moindre détail pour être une belle personne, pour être désiré·e et désirable. »

© Mathilde Soares-Pereira

© Mathilde Soares-Pereira

Cette diversité de corps ne s’aligne pourtant pas à une inclusivité des désirs. La clientèle féminine reste encore minime, et dans certains clubs, les femmes ne peuvent pas rentrer si elles ne sont pas accompagnées d’hommes. L’inexistence de cette clientèle et de stripclubs queers souligne le tabou toujours présent autour du désir des femmes et des personnes non-binaires. Certaines soirées queers comme la Noche, la P3, Queer Slut Club, La Branlée, Cabaret Music Whore ou la Wet For Me proposent des performances de striptease ou de burlesque, mais pour Mila, « ce n’est pas du striptease, même si il y a un moment effeuillage ou de la pole dance, parce qu’il n’y a pas de clients à démarcher ». Un constat partagé par Etna, qui a aussi performé dans des soirées queers : « Je ne savais pas ce qui était en jeu. Je me demandais : est-ce que les gens sont tous consentants à de l’exhibition dans ce contexte ? Est-ce que ça va avec la soirée qui est de l’ordre de l’amusement, pas forcément du désir ? Moi, j’ai besoin de ce pacte de désir-là, et à la rigueur de performer dans un endroit qui serait un stripclub lesbien, mais pas une soirée. »

Si les stripclubs peuvent être des espaces d’inclusivité des corps, de liberté et d’exploration de la performance de genre, les féminités et masculinités possibles restent encore contraignantes et réduites à une binarité propre à l’hétéronormativité de ces espaces. En attendant l’existence de stripclubs queers, l’émergence de soirées queers autour du thème du striptease et des performances burlesques permet une évolution et une démocratisation des désirs et des sexualités autres que hétérosexuel·les. L’avènement de ces espaces offre une liberté grandissante de jeu et d’exploration des codes de genre, et met en avant l’acte de révolution et d’amour de soi que représente la performance de mettre son corps à nu.

Relecture et édition : Léane Alestra, Apolline Bazin et Sarah Diep

Image à la Une: Mila, série « Youles » © Jeanne Lucas

Cet article « Le désir c’est plus fort que le genre »: être queer dans le monde du striptease provient de Manifesto XXI.

Cet article Coachella : pourquoi c’est naze de se focaliser sur l’éthique des artistes queers provient de Manifesto XXI.

Le financement d’associations d’extrême-droite par le propriétaire du festival de Coachella a relancé cette année encore le débat sur le bien-fondé de la participation des artistes queers à l’événement. Mais la focalisation sur cette question fait écran aux problèmes plus profonds de l’industrie sur laquelle elle repose.Sur une des scènes du très médiatique festival de Coachella en avril, la chanteuse belge Angèle parle de ses amours lesbiens sous les cris du public avant de chanter « Ta reine », un drapeau LGBT à la main, entourée de ses danseur·ses en rose et cuir. Parmi les rares artistes francophones à jouer au festival le plus rentable du monde, sa présence, ainsi que celle d’autres influenceur·ses ouvertement queers – comme l’américain James Charles ou le français Antonin – a fait l’objet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. On leur reproche leur manque de cohérence concernant leurs prises de position féministes ou de défense des personnes LGBTQIA+, jugées incompatibles avec l’évènement.

Depuis quelques années, les mêmes critiques reviennent inlassablement lorsque les maquillages pailletés des stars d’Instagram et des rich kids of LA envahissent les réseaux. À l’origine de la polémique, un article de 2016 du Washington Post qui révèle que Philip Anschutz, propriétaire d’Anschutz Entertainment Group (AEG), à qui appartient Goldenvoice, l’entreprise qui organise Coachella, figure parmi les financeurs des principaux et puissants lobbys anti-LGBT. Depuis, la participation des artistes et des festivalier·es LGBTQIA+ est chaque année commentée et pointée du doigt sur les réseaux sociaux. Mais, il est temps d’élargir la focale : les hypocrisies de l’industrie du divertissement ne peuvent plus peser uniquement sur les féministes, les LGBTQIA+ ou les personnes minorisées. Il faut collectivement prendre conscience du modèle global à bout de souffle sur lequel reposent ces évènements.

Du pétrole sur les mainsDès 2017, l’équipe de communication d’AEG, gênée par les révélations sur Anschutz à contre-courant de l’image inclusive que cherche à se donner le festival, a immédiatement mis le paquet pour faire oublier les affinités philanthropiques du milliardaire. Après avoir réagi à la polémique en qualifiant ces informations de « fake news » (sic), Anschutz a fait amende honorable en donnant 1 million de dollars à la fondation Elton John. Cette même année, le festival bat son record de rentabilité avec un bénéfice de 114 millions. Dans la foulée, Paul Tollett, PDG de Goldenvoice, jure que son patron a cessé toute donation douteuse et insiste sur le fait que le festival programme de nombreux·ses artistes issu·es de minorités. AEG est en outre noté 100/100 depuis 2019 dans le classement des meilleures entreprises en matière d’inclusivité par Human Rights Campaign, une association dédiée à la défense des droits des personnes LGBTQIA+. Depuis 2017, la production de Coachella serait irréprochable… On pardonnerait presque à Anschutz, de ne pas avoir pu résister à donner en 2020 75 000 dollars en soutien à l’abrogation de l’amendement Roe v. Wade, qui garantissait l’accès des Américain·es à l’avortement.

Les liens entre industrie du divertissement, politiques réactionnaires et climatoscepticisme ne relèvent pas d’un problème de casting ; l’existence d’événements comme Coachella dépendent bien directement du système d’exploitation capitaliste.

Le festival est loin d’être l’activité la plus lucrative d’Anschutz, mais s’il peut engendrer assez de bénéfices pour être extrêmement rentable malgré son coût, c’est bien parce qu’il bénéficie des (très) gros sous d’AEG. Les affinités philanthropiques du PDG ne sont pas particulièrement étonnantes quand on comprend les différents flux qui alimentent Coachella. Cheveux argentés coiffés en arrière, mocassins et costume en tweed, « the man who owns LA » ressemble plus à un respectable aristocrate qu’à l’image du supporter « white trash » de Trump. Pourtant, Anschutz, magnat du pétrole et de l’immobilier, propriétaire de sociétés dans les chemins de fer, les télécommunications, le divertissement et la presse est un fidèle soutien à l’ex-occupant de la Maison Blanche, et accessoirement un des hommes les plus riches des États-Unis.

Outre ses nombreux soutiens à des associations ultra conservatrices, anti-LGBTQIA+ et anti-avortement, Anschutz est un très puissant mécène du climatoscepticisme. Il est, entre autres, très proche des influents frères Koch, richissimes businessmen libertariens du pétrole, méga-donateurs du parti républicain et éminents acteurs de la guerre contre les politiques environnementales. La moralisation du milliardaire américain relève davantage d’un coûteux effort de com’ que d’un quelconque changement de cap. Rappelons que le concurrent d’AEG, Live Nation Entertainment, est détenu par un autre milliardaire, John Malone, qui partage la plupart des accointances politiques d’Anschutz. Les liens entre industrie du divertissement, politiques réactionnaires et climatoscepticisme ne relèvent pas d’un problème de casting ; l’existence d’événements comme Coachella dépendent bien directement du système d’exploitation capitaliste et impérialiste.

Danser sans la pluieLe succès de Coachella repose au moins autant sur son line-up cinq étoiles que sur son « capital cool », un savant mélange d’esthétique camp et de rêve californien que vend (très cher) AEG, dans le décor hollywoodien de la vallée de Coachella, en Californie du Sud, à environ trois heures de Los Angeles et tout près de Palm Springs. Façades colorées, gazons bien entretenus et palmiers croulants, c’est un lieu de villégiature prisé par les seniors argentés, une charmante oasis au beau milieu du désert. Charmante oasis qui a tout de même une consommation d’eau environ trois fois supérieure à la moyenne de la région. Il en faut en effet beaucoup pour entretenir les 120 golfs, les piscines privées et le parc aquatique de la ville dans un territoire où il ne pleut quasiment jamais.

À côté de ce décor de fin du monde vivent celleux qui sont resté·es, les ouvrier·es agricoles principalement d’origine mexicaine, qui souffrent de problèmes respiratoires de plus en plus inquiétants.

Paradoxalement, le raz-de-marée de photos éclipse ce qui est pourtant sous nos yeux : la localisation du festival est absurde, puisqu’en plein milieu du désert et les populations en hors champ. Le gazon et les palmiers de Coachella appartiennent au Polo Empire Club, propriété d’un promoteur moustachu (et soutien local du parti républicain). Comme les terrains de golf, la pelouse du club de polo est arrosée par l’aquifère sur laquelle repose l’oasis de Coachella. Asséchée par le pompage excessif qui entretient l’esthétique organique et les loisirs de la ville, la nappe est réapprovisionnée par l’eau prélevée dans le fleuve Colorado à plusieurs centaines de kilomètres de là. Or, la baisse de débit du fleuve est la cause d’une crise majeure pour les sept États qui en dépendent. Mais le Polo Empire Club ne souffre heureusement pas de restriction : l’activité agricole de la vallée de Coachella octroie aux usager·es un accès très privilégié à l’eau du Colorado, grâce à la législation mise en place avant l’intensification du développement urbain et l’assèchement du fleuve. De fait, en Californie, les milliers d’hectares de cultures intensives en plein désert nécessitent une irrigation constante et abondante accompagnée d’une utilisation massive de pesticides, polluant la nappe qui arrose le festival.

La cohabitation de l’agriculture intensive et la fête n’est pas nouvelle dans la vallée : à une petite demi-heure de Coachella se trouve la Salton Sea, ex-lieu branché de fête et d’insouciance des années 50, aujourd’hui le lac le plus pollué de Californie. La plage désertée est jonchée de cadavres de poissons et d’oiseaux empoisonnés par les émanations toxiques dues à la diminution drastique du niveau de l’eau. À côté de ce décor de fin du monde vivent celleux qui sont resté·es, les ouvrier·es agricoles principalement d’origine mexicaine, qui souffrent de problèmes respiratoires de plus en plus inquiétants.

La fête s’est donc déplacée de quelques kilomètres. Chaque année, malgré le coût d’entrée exorbitant nécessaire pour rester outrageusement rentable, Coachella accueille 200 000 festivalier·ères et des dizaines d’artistes avec leurs équipes et leur matériel. Afin de pourvoir aux quantités astronomiques d’énergie demandées par les méga-shows, plus de 300 panneaux solaires ont été construits. Mais les quelque 35 000 véhicules et centaines d’avions empruntés par les festivalier·ères fonctionnent quant à eux toujours aux énergies fossiles, et les participant·es produisent tout de même plus de 100 tonnes de déchets chaque jour, polluant encore un peu plus les sols de la vallée.

Qui doit enterrer Coachella ?Coachella semble, regardée avec un peu de distance, appartenir à un monde qui n’existe déjà plus mais qui se débat pour conserver son attractivité quoi qu’il en coûte, malgré les polémiques, les tarifs et l’engouement un peu passé. L’obstination de Goldenvoice, qui continue à investir dans des constructions permanentes au coût pharaonique, témoigne du refus complet de reconnaître l’absurdité de l’évènement dans un système à bout de souffle. Pourtant, nos frustrations – aussi légitimes soient-elles – peinent à dépasser l’individualisation des enjeux politiques et se traduisent inlassablement par la recherche de coupables. Le coût de l’événement excluant de fait la majorité de la population, éludant ainsi la possibilité d’un « boycott citoyen », nous les cherchons parmi les personnes qui semblent, à tort ou raison, les plus sensibles aux questions sociales.

Décentrer le problème et élargir la focale permettrait de répartir le poids de la responsabilité sur les épaules de celles et ceux qui tirent profit du luxe de ne jamais y être confrontés.

Angèle – qui jouit par ailleurs d’autres privilèges – n’est pas seulement une pop star qui défend le féminisme et les luttes LGBTQIA+, elle est une femme queer. L’obsession pour la cohérence morale des quelques personnes pour qui défendre une cause relève de la défense de leur propre existence masque les autres problèmes que pose le festival : on aura bien du mal à justifier la seule responsabilité des personnes LGBTQIA+ sur les questions écologiques. La segmentation des luttes et l’obsession de moralité demandées à chaque personne qui ne profite pas de la formule all-inclusive homme-hetero-cis-blanc a invariablement pour effet de faire peser toute la responsabilité d’une industrie oppressive sur les personnes les plus susceptibles d’être victimes de discriminations à différentes échelles. Décentrer le problème et élargir la focale permettrait de répartir le poids de la responsabilité sur les épaules de celles et ceux qui tirent profit du luxe de ne jamais y être confrontés.

L’interpellation d’artistes ou d’influenceur·ses identifié·es comme relais pour la visibilisation des luttes paraît inévitable dans un moment où la représentation médiatique ne suffit plus à dissimuler le rabotage progressif des droits et des conditions de vie des femmes, des pauvres et des minorités. On a beau retourner le problème dans tous les sens, la présence des personnes minorisées dans la pop culture implique forcément pour les artistes ou influenceur·ses de jouer avec les cartes de celles et ceux qui les distribuent, et cela aussi dans des espaces comme Coachella. Cela n’est ni incompatible avec le fait de critiquer sans compromis les politiques aux conséquences délétères qui permettent l’existence de ces espaces, ni de réclamer une politisation plus importante des figures qui incarnent les combats pour le grand public.

Sans pour autant balayer d’un revers de main tout questionnement par un cynique « il n’y a pas de consommation éthique sous le capitalisme », cette demande peut se faire sans rejouer la violence qu’iels subissent déjà bien plus que d’autres. Par ailleurs, ces relais dans la pop culture n’annulent en rien ni ne diminuent l’action des très nombreux·ses artistes engagé·es et radicaux·les, comme celle de la photographe Nan Goldin (voir le film récent de Laura Poitras Toute la beauté et le sang versé) ou, en France, de la comédienne Adèle Haenel. Au contraire, les différentes stratégies interagissent et se font écho, dans la mesure où le public sensible à ces causes renonce à la tentation de les opposer. Tant que Coachella existera, tant que les milliardaires monopoliseront les industries culturelles, tant que les avions voleront d’un bout à l’autre de la planète et tant qu’on jouera au golf dans le désert, en attendant que l’époque soit plus favorable aux grandes victoires sociales, il est sans doute souhaitable que les personnes discriminées n’abandonnent pas l’espace médiatique mainstream à ceux qui les oppressent.

Retrouvez Climarx sur TikTok !

Relecture et édition : Apolline Bazin, Léane Alestra et Sarah Diep

Illustration à la Une : Léane Alestra

Cet article Coachella : pourquoi c’est naze de se focaliser sur l’éthique des artistes queers provient de Manifesto XXI.

Quatre associations déposent plainte contre le youtubeur d’extrême droite Papacito, suite à la diffusion de deux vidéos agrémentées de déclarations homophobes à l’encontre de Christian Eurgal, maire de Montjoi.

L’article Plainte contre le vidéaste d’extrême droite Papacito pour injures et appels à la haine homophobes est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Après une banderole anti-LGBT déployée sur une grue à Rennes, c’est un passage piéton arc-en-ciel qui a été vandalisé, deux jours après son inauguration. La maire a déposé plainte.

L’article Un passage piéton aux couleurs arc-en-ciel dégradé à Quimper est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

M. Jean-Marc Berthon sera en déplacement au Cameroun pour évaluer la situation des personnes LGBT+ et assister à une conférence dédiée qui fait polémique. Certains évoquent même un risque de trouble à l’ordre public.

L’article « Tension » au Cameroun après l’annonce d’une visite de l’Ambassadeur français pour les droits des personnes LGBT+ est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Le Parlement estonien a approuvé ce 20 juin, par 55 voix contre 34, une loi légalisant le mariage pour toutes et tous, devenant ainsi le premier pays post-soviétique à l'autoriser. Le texte entrera en vigueur dès 2024.

L’article « Fière de l’Estonie », premier pays balte à légaliser le mariage pour toutes et tous est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Si vous avec 15 ans et plus, l'étude s’adresse aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, intersex mais aussi non-binaires et au genre non-conforme. Il vous faudra environ 20 minutes pour répondre aux questions.

L’article Nouvelle édition de la plus grande enquête sur la situation des personnes LGBTIQ+ au sein de l’UE est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Ils ont été condamnés pour harcèlement scolaire le 5 juin par le tribunal pour enfants d'Épinal, mais leurs avocats reprochent au jugement de ne pas « individualiser » les agissements reprochés à chaque collégien.

L’article Suicide de Lucas : les quatre adolescents reconnus coupables de harcèlement font appel est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Trois jeunes, soupçonnés d'être sympathisants de l'EI et d’avoir planifié une attaque contre la Pride de Vienne, ont été arrêtés avant le début du défilé. Des armes ont également été saisis à leur domicile.

L’article Autriche : Une attaque terroriste contre la Marche des Fiertés déjouée à Vienne est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Le 23 janvier 2023 le gouvernement a lancé un guide sur « Le respect des droits des familles et futures familles LGBT+ ». Ce guide pratique a été mis en ligne par la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH) et rédigé en collaboration avec l’Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens (APGL), l’Association Des Familles Homoparentales (ADFH) et Les Enfants d’Arc en Ciel.

La publication de ce guide fait suite notamment à la promulgation le 3 août 2021 de la loi relative à la bioéthique et entre également dans le plan d’action national pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2020-2023 (voir Hétéroclite #156).

Ce guide de 48 pages recense les droits des familles selon leurs différentes configurations : PMA, parents transgenres, adoption, GPA. Deux chapitres abordent spécifiquement les questions de l’autorité parentale et des congés parentaux, tandis qu’un dernier donne des outils pour réagir face à des situations de discriminations dans l’exercice de ses droits. L’intérêt de ce guide, outre les informations apportées aux principaux·ales concerné·es, est qu’il a vocation à être diffusé aux personnes, structures et collectivités susceptibles d’intervenir pour les familles et souvent mal formées et informées sur leurs droits.

Bien que l’utilité de ce guide ne fasse aucun doute, il permet également de mettre en lumière le long chemin restant à parcourir pour aboutir à une égalité des droits entre toutes les familles ! En le parcourant, on lit noir sur blanc, ou parfois en creux, les trop nombreuses lacunes et retards du droit français au regard de la parentalité LGBT+ : interdiction de la PMA aux personnes transgenres, interdiction de la GPA, lenteur des procédures d’adoption et des parcours de PMA, obligation de la reconnaissance conjointe anticipée pour les couples de femmes, etc…

L’article Familles LGBT+ : Des inégalités encore manifestes est apparu en premier sur Hétéroclite.

Alors que Rennes célébrait la 29e édition de la Marche des Fiertés LGBT+, ce samedi 17 juin, une banderole hostile a été découverte flottante à plus de 60 mètres sur une grue de chantier.

L’article Banderole anti-LGBT déployée à Rennes en marge de la Pride : STOP homophobie dépose plainte est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

En décembre 2022, ils avaient agressé et roué de coups trois autres jeunes, tranquillement attablés dans un bar, parce qu'ils étaient homosexuels. Ils ont été condamnés à des peines exemplaires. STOP homophobie était partie civile.

L’article Nice : Quatre jeunes de 19 ans condamnés pour des injures et violences homophobes est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Un homme de 46 ans a été condamné à 18 ans de prison pour avoir tiré des coups de feu sur le domicile d'une femme lesbienne, avec le délire de « débarrasser la ville de tous ses habitants LGBT + en les tuant ».

L’article États-Unis : 18 ans de prison pour une tentative de meurtre lesbophobe est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Les députés russes ont approuvé en première lecture une loi interdisant « les interventions médicales visant au changement de sexe », de suivre un traitement hormonal ou d'enregistrer à l'état civil des changements de mention du genre, sauf rares exceptions.

L’article Les transitions médicales et changement de genre à l’état civil désormais interdites en Russie est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Peacock fête ses dix ans les 8 et 9 juillet ! provient de Manifesto XXI.

Tu as prévu quoi les 8 et 9 juillet ? C’est les dix ans du festival Peacock Society donc, dans tous les cas, annule tout et viens faire la fête ! Pour cet anniversaire en grande pompe, l’équipe a programmé pas moins de 43 artistes qui joueront sur deux jours, de quatorze heures à minuit.C’est la troisième année consécutive que les DJs ambianceront le Parc de Choisy un véritable oasis de verdure à deux pas de Paris, accessible en RER (que demande le peuple ?). Pour souffler sa dixième bougie, Peacock reprend ses fondamentaux pour une expérience multi-sensorielle avec un line-up long comme mon bras. « Comme toujours, Peacock met un point d’honneur à représenter une belle diversité des cultures électroniques, des styles historiques aux nouveaux courants alternatifs » raconte Paul Bonabesse, l’un·e des programmateurices. Il reprend : « de nouvelles tendances sont à explorer chaque année, et nous avons la chance d’avoir une scène française à la pointe, garnie de talents ».

Cette année on retrouve « les piliers de Peacock »: Richie Hawtin, Paula Temple ou encore Bambounou qui jouera en B2B avec Bradley Zero. Mais il y en aura pour tous les goûts, de la house, du break, de l’italo-disco ou de la grosse techno… Vous aurez aussi la chance de voir jouer notre chouchou Lisa More, la reine de la rave Cera Khin ou la famille des Sœurs Malsaines, le collectif de fêtard·e·s enjoué·e·s et engagé·e·s. On retrouve également Nina Kraviz, la célèbre DJ russe critiquée pour sa prise de position timide en faveur de la paix l’année dernière quand à la guerre en Ukraine a éclaté. « Nous nous sommes beaucoup posé la question, s’il fallait la booker ou non. » reconnait Paul, programmateur de Peacock. L’équipe a estimé que la position de l’artiste était désormais suffisamment claire pour l’inviter a jouer pour la cinquième fois au festival: « On sait toustes ce que ça peut coûter à une artiste Russe de prendre position contre le régime de Poutine. Nina soutient depuis des années la culture underground russe qui est dans le viseur du gouvernement, ce qui est en soit un engagement. »

L’idée de cette programmation éclectique, c’est gommer les frontières entre les genres, rassembler les âges et les chapelles. Une espèce de tour d’horizon réjouissant de toutes les couleurs des musiques électroniques d’aujourd’hui. « On est assez fier·es d’arriver à représenter la diversité de la scène électronique actuelle. Ce n’est pas toujours évident d’arriver à trouver un équilibre dans un festival « underground ». Cette année autant les scènes house, break, techno, indus, proto reggaeton, jungle, footwork, gabber, UK, et même deep-house mélodique arrivent à vivre ensemble et en cohésion dans la prog » explique Paul Bonabesse. Les festivalier·e·s pourront naviguer entre quatre scènes dans une scénographie luxuriante pensée comme une parenthèse enchantée en pleine nature. « Pour celleux qui n’ont pas envie de mettre la tête dans le caisson toute la journée, on a aussi prévu des tipis où vous attendent plein de surprises ! Des karaokés, des talks, des platines ouvertes…» raconte le programmateur.

Mais la teuf ne s’arrête pas là. Pour célébrer les dix ans du festival, l’équipe a décidé de « pousser la fête plus loin, car chaque année on est un peu triste de se quitter à minuit. Alors pour la première fois Peacock investit 3 des meilleurs clubs parisiens, le Samedi soir à La Machine (x Global System), et au KM25 (x Maison Close), et Virage lendemain, comme pour célébrer la fin du festival tous ensemble en format plus réduit avec une prog surprise ! » se réjouit Paul Bonabesse.

Peacock, c’est aussi un festival engagé et bienveillant. Ainsi, l’équipe s’est entourée d’associations spécialisées dans la prévention des risques en milieu festif comme Fêtez Clairs qui oeuvre à la promotion d’une culture de la fête responsable. Analyse ton Prod’ Ile de France sera là également pour analyser gratuitement et anonymement les substances des fêtard·e·s qui le souhaiteraient. Enfin, pour lutter contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles, l’équipe collabore avec Safer.safer, un dispositif visant à prévenir et porter assistance aux personnes qui en ont besoin. Le festival s’est engagé dans une démarche éco-responsable en misant notamment sur une alimentation en électricité par des générateurs fonctionnant aux biocarburants.

Pour retrouver le programme complet sur deux jours, rendez-vous juste ici.

Cet article Peacock fête ses dix ans les 8 et 9 juillet ! provient de Manifesto XXI.

Suite à un signalement du rectorat d’Amiens le parquet indique avoir ouvert samedi une enquête pour « diffamation », « injure » et « provocation publique à la haine et la discrimination » à l'encontre notamment du chef d’établissement.

L’article « Enquête ouverte » après les « propos homophobes » du directeur d’un lycée catholique de Compiègne est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

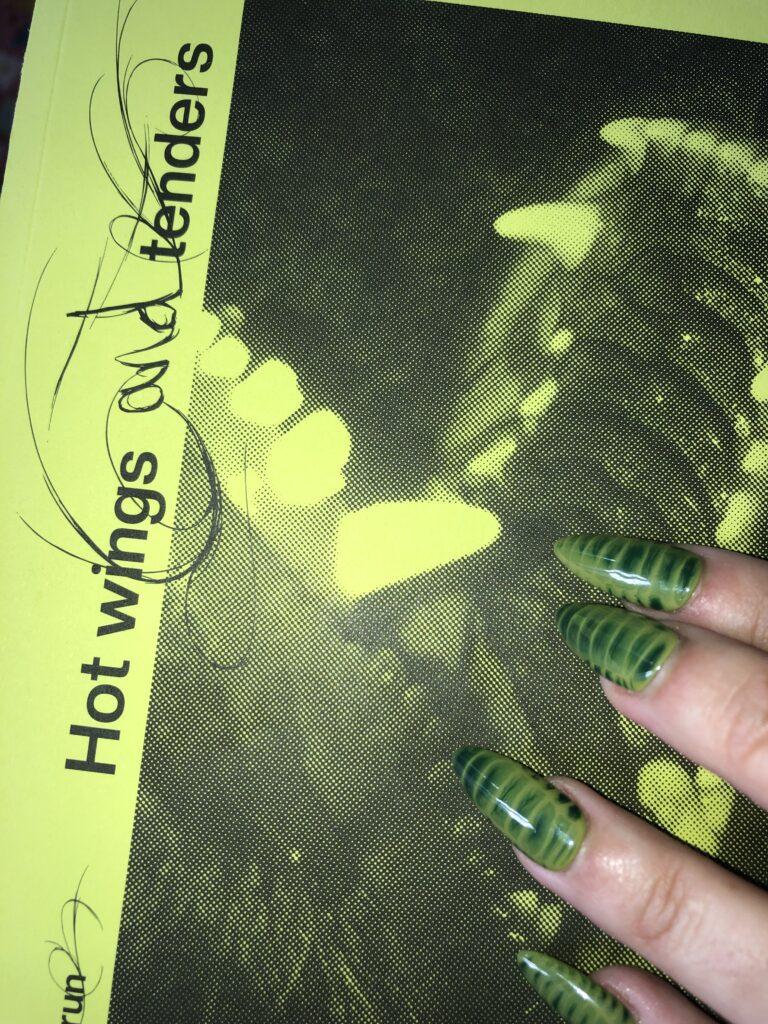

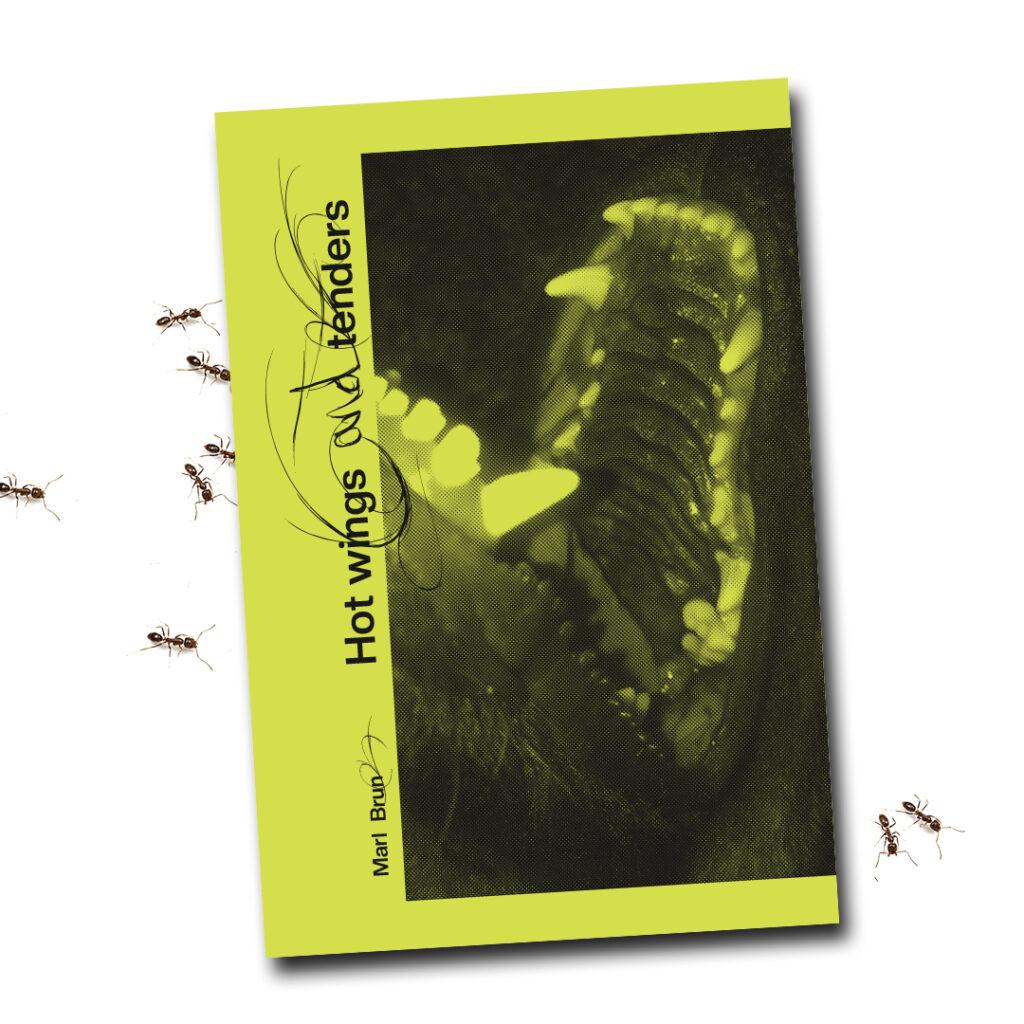

Cet article Hot wings and tenders : les poèmes queers, tendres et frits de Marl Brun provient de Manifesto XXI.

Les éditions Burn~Août publient Hot wings and tenders, recueil de poèmes de Marl Brun dans la nouvelle collection 39°5. Crues, drôles, libérées de toute gêne formelle, parfois obsédantes mais toujours réconfortantes à la fin, les poésies de Marl Brun regorgent d’une sensibilité brute et analytique. L’introduction du livre est signée Sarah Netter, qui nous propose ici une lecture personnelle de l’ouvrage. L’édition est bilingue anglais-français et chaque poème est traduit par les ami·es de Marl.Hot wings and tenders de Marl Brun est un recueil de poèmes explosif et accrocheur, qui se dévore avant de dormir, en mangeant, aux chiottes, en faisant du vélo d’appartement… « Cru, queer, tendre et frit » : c’est une conversation rassurante que l’on n’a pas envie d’arrêter. Avec un humour subtil, qui se dégage au travers d’images criantes, ces poèmes nous rappellent que tout rapport humain est politique. En explorant l’intimité d’une personne queer, de son corps et de sa matérialité, ces textes nous mettent face à nos propres vécus, sans fioritures ni faux-semblants. Un portrait désarmant et plein de sincérité sur la découverte de soi, de sa sexualité, de la baise et de ses multiples possibilités, de notre rapport à l’étrangeté du monde et comment y survivre avec panache.

Artiste et poétesse, Marl Brun a développé une pratique vidéo d’installation de textes. Depuis ses études en Islande, elle travaille essentiellement sur l’écriture de textes en anglais qu’elle fait ensuite traduire en français par ses ami·es. Hot wings and tenders, son premier livre, explore les sujets de l’identité, du sexe, de l’amour et de la bouffe en nous plongeant dans une matérialité sans équivoques. Il est introduit par Sarah Netter, artiste, auteur·ice, traducteur·ice. C’est une rencontre inévitable entre deux âmes qui aiment triturer l’écriture et partagent une passion pour le poulet frit et toutes ses déclinaisons. À travers leurs pratiques respectives, les deux malmènent l’accord commun, le sens du goût, l’idée-même du moche et la frontière entre le moche et le vraiment laid. En cela, leurs écrits se rejoignent. Ils donnent vie, ensemble, grâce à l’amitié qui les unit, à un langage queer qui se joue même des plus queers des normes. Pour Manifesto XXI, Sarah Netter signe ce texte libre qui raconte (ou pas ?) cette rencontre et cette adelphité. Un compte-rendu du recueil qui nous plonge déjà dedans.

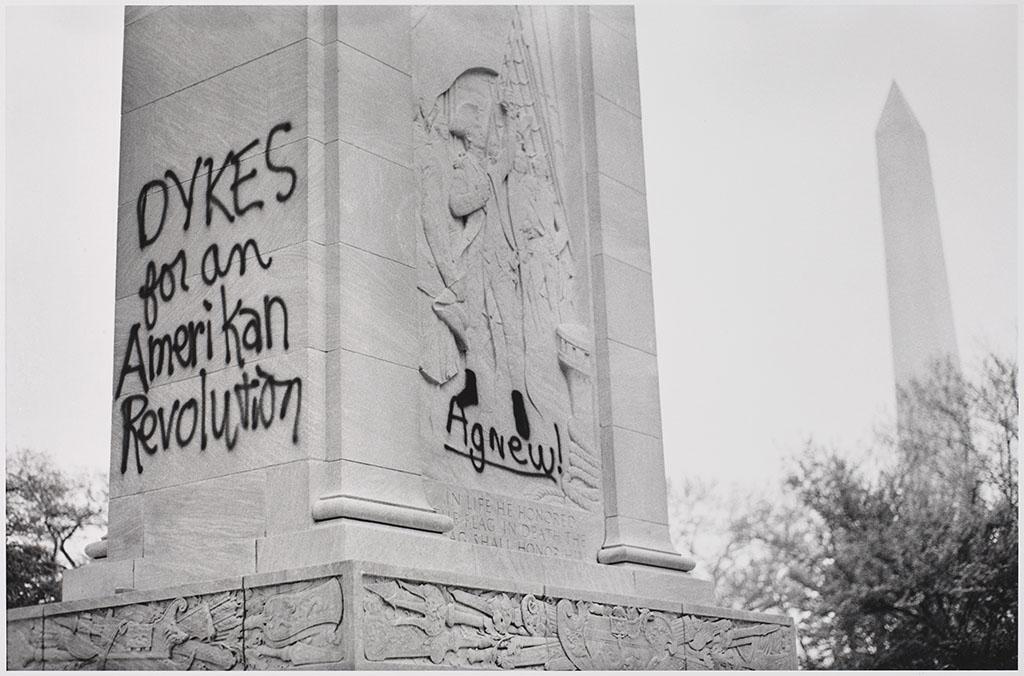

« Kids and Dykes », in Marl Brun, Hot wings and tenders, éditions Burn~Août, 2023

Je me demande à quel point on finit par se ressembler entre nous entre amixs, est-ce qu’on fait l’effet d’une teinture racines apparentes ?

Sarah Netter

Avec toi we can feel to reconnaitre quelles langues mix and matchent, qui se lèchent entre elles pour mieux oser lécher dehors.

Quelles croutes de poulet méritent notre attention, d’orange, de doigts dans, de sale dans/sur, de quand t’as glissé dans ta douche en essayant quelque chose, de pigeon choqué par le fait qu’il y ait toujours autant de bagnoles et pas assez de chienxs dans la vie.

Obligé.e.x de te sentir flex pour pas que ça soit juste la life qui te roule dessus

Obligé.e.x ou juste rappelé.e.x au wandering ?

Being passagèr.e.x de la vie n’est pas un truc de vicos.

C’est vraiment comme rider mais à pied, en ayant toujours un peu froid, pck tu voulais être sexy donc t’as pas mis de pull.

How to déconstruire la productivité militante/le productivisme militant

Couverture de Hot wings and tenders, graphisme par Fanny Lallart

reading

your.others

books/gentes

en plusieurs langues/voix

situées

non pro

qui s’aiment

à voix

hot

est ce qu’on peut intervertir, convertir ou fusionner horniness et avoir la dalle / envie que quelque chose se passe ?

est ce que toi aussi t’arrives parfois à changer ton stress en envie de (te) baiser

Je crois que ton first poem du livre, Kids and Dykes, est en train de devenir ICONIC

je pense qu’on traine pas assez avec des enfants, et qu’on a de la chance de trainer avec tousxtes ces dykes

(merci merci merci)

I want more for us.

Hâte des moments où les gens finiront par te demander si tu préfères les kids les chienxs ou les dykes (being one doesn’t prevent to be others)

Comment t’arrives à faire de tout ça un endroit bien muddy et moody.

Je me suis demandé si c’était pas parce que tu sais jamais où t’es et que tu belong jamais vraiment. Que c’est pour ça que ct kdo de se vautrer dans l’endroit le supposément + neutre / lisse / commun de l’anglais

ça doit être comme se tacher lourdement dans un resto branché ou sourire après avoir mangé du choco.

Vaut mieux rire, déjà que c’est pas toujours facile si en plus ce qui nous maintient on the hook vibrantxs c’est de bien suivre les consignes :

la dép

c’est pas mal de venir tâcher les langues qu’on nous instruit comme hégémoniques

ça aide à considérer toutes les tâches / fxmmes / chutes / erreur de ta vie

(choeur d’after : en moi réuuuuuniiiiieeeeexxssss)

Et puis tu aides à encaisser la sidération

(alors en fait sidération veut dire quelque chose de bien + vener que ce que je pensais)

je voulais trouver d’autres manières de dire que “c’est pas pck tu fais rien que tu subis”

Développe “rien faire” tu dirais,

ça va, on essaye déjà beaucoup de pas être comme nos parentxs et/ou nos chef.fxs je trouve

ça prend grave de temps

V. said “c’est chiant mais formateur”

lol

hyper d’accord

Jamais l’impression d’abandonner mais pas dedans non plus, i couldn’t express that feeling and then someone said “tu sais je suis pas combatif”

how can you be loyal.e.x et pas combattif.x.ve

pck iels font chier les gentes qui veulent toujours gagner

Est ce que j’ai bien compris ?

whatever it means comprendre

est ce que j’ai compris ou est ce que j’ai feel what I felt when it happened

Like l’envie de s’autoriser à sourire à lécher à choper

i wish

c’est le printemps

tout le monde fait semblant que c’est une évidence excitante

Heureusement que t’es là. T’es jamais en mode “c’est trop simple de faire”, pas d’incitation au passage à l’acte, à la preuve par le faire.

What do you mean by faire is supposed to be different de feel ?

Trop bizarre, je me suis posé là dessus et je me suis dit omg voilà. Toujours pareil. Dissociation because trauma, trahison, répétition de la trahison mais répétition de la vie en même temps puis confusion, réactions mal interprétées et enregistrées au mauvais endroit dans mon corps pour les mauvaises raisons malgré beaucoup de joie et de playfulness.

Je crois que c’est là qu’on a commencé à séparer faire de feel

I feel you frétillante, vibrating to meet (welcome?) new stuff, gentes, situations

Right now do you feel more like a kid, a dyke or a chienx ?

C’est d’autres temporalités, c’est long mais pas subi.

Can we talk about contemplation ou c’est old school ?

Mdr

Tu ré-investis la littérature contemplative.

Hâte de voir un bout de papier épinglé avec écrit ça dessus dans une librairie où tu serais le coup2keur contemplatif du mois.

Tu vois pour moi c’est sur le spectre de l’expression “croquer la vie à pleines dents” mais autrement.

à

chaque

fois

j’imagine une pomme méga dure et froide

j’ai toujours trouvé ça hyper austère les pommes.

Et puis on peut pas croquer la vie à pleines dent, c’est pas vrai, ça fait mal et c’est pas grave mais au moins toi tu fais pas croire aux gens que la vie c’est comme on veut si on veut.

It takes time to feel and process what we think we feel

c’est pas aussi simple que ça, peut-être moins

(je suis obsedé.e par dire “peut-être moins” en ce moment, j’ai l’impression que ça résume ma life = prudence mais tout est toujours possible)

I like your texts learning us to be more prospectif.ves mais pas explorateurices.

La vie c’est + comme manger du fried poulet ou whatever chose frite, c’est souvent trop chaud ou pas assez et tu sais jamais à quel point ça va être gras piquant ou secos mais tu continues

pck il faut savoir kiffer les choses réconfortantes instables.

Tu penses que les chien.x.nes sont très jeux de mots ?

En tout cas merci de pas laisser les jeux de mots aux boomers iels le méritent pas, alors qu’on mérite grave des jeux de mots

on devrait rire +

j’aimerais qu’on rie + en lisant des choses vener et aimantes

jamais rire des autres et pas systématiquement de soi non plus

on a même pas envie de se moquer quand tu prends les choses (trop?) au sérieux

c’est trop touchant et courageux.

Parfois je me dis que t’es quand même une enquêteuse de la life,

genre oulala attendez je suis pas experte moi on s’en fout des experts mais ça par contre je suis sur que je veux + comprendre pourquoi.

Tu mérites une émission de télé bb.

C’est même pas pour faire catégorie,

on pourrait penser que pck t’es taureau ton besoin inavoué était de faire des catégories plus précises et diverses designées par toi mais même pas

toujours autant surpris par ton absence d’autorité

ça suffit pas de décider d’être accueillante

faut arrêter de toujours tout décider et vouloir savoir maintenant

ça aide souvent de se perdre entre ses mots et ceux où on sait plus si on les a dits ou pas ni à la personne qu’on voulait

living with (dog, heat and love) ghosts in a fried queer life

est ce qu’on dit que c’est les gens qui finissent par ressembler à leurs chien.x.ne.s ou les chien.x.ne.s qui finissent par ressembler à leurs gens ?

Je me demande à quel point on finit par se ressembler entre nous entre amixs, est ce qu’on fait l’effet d’une teinture racines apparentes ?

En fait, je crois que tu m’as dit que ce que disent les gens à leurs chien.x.ne.s iels le disent pour iels mêmes.

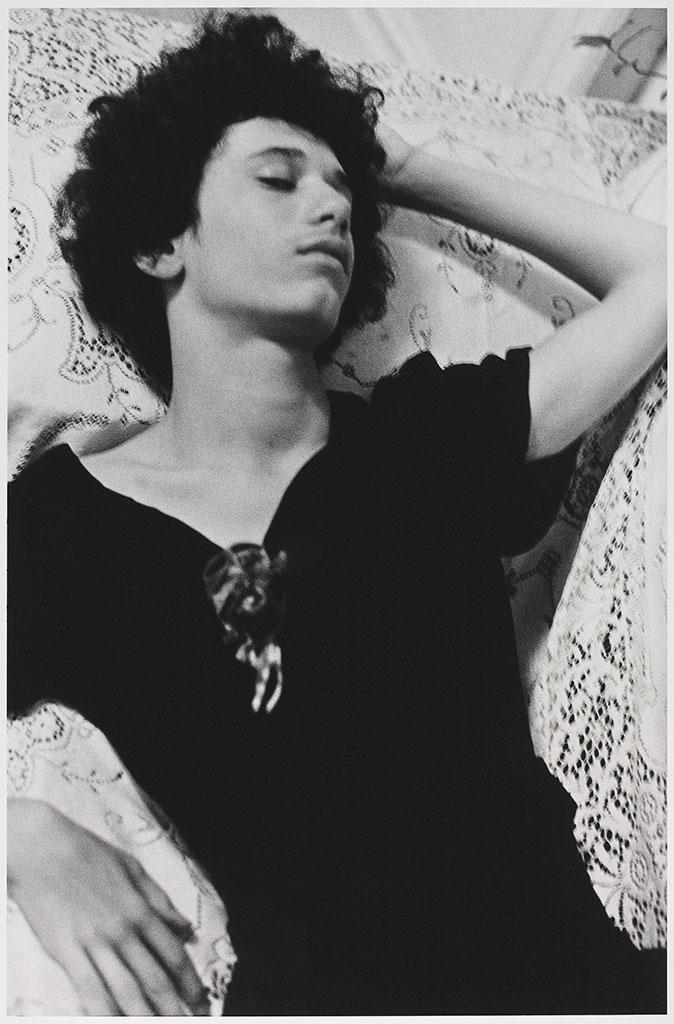

Sarah Netter & Marl Brun au lancement de Hot wings and tenders à la galerie Treize, en mai 2023 à Paris

Hot wings and tenders, éditions Burn~Août, graphisme par Fanny Lallart

Image à la une : couverture de Hot wings and tenders, graphisme par Fanny Lallart

Relecture, édition et introduction : Costanza Spina & Sarah Diep

Cet article Hot wings and tenders : les poèmes queers, tendres et frits de Marl Brun provient de Manifesto XXI.

Après l'attaque du centre LGBT+ à l'explosif, ce sont les passages piétons aux couleurs arc-en-ciel installés pour le mois des fiertés qui ont été dégradés. La mairie annonce porter plainte.

L’article Des passages piétons arc-en-ciel dégradés à Tours est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Dans son rapport, l'inspection ne menace pas le contrat liant l’établissement à l’État mais a fait savoir qu’un signalement visant la direction avait bien été effectué auprès du parquet.

L’article Propos homophobes au sein d’un lycée catholique de l’Oise : le rectorat de l’académie d’Amiens alerte le procureur est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Les messages contenaient un lien renvoyant vers un site Internet « encourageant des actions de violences ultimes à caractère racistes, antisémites et homophobes », avec « plusieurs références explicites au régime nazi et au négationnisme de la Shoah, ainsi qu’un retour au national-socialisme ».

L’article Plus de 80 parlementaires de la majorité portent plainte après des courriels racistes ou homophobes est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article D’où vient le slogan « Bravo les lesbiennes » ? Enquête provient de Manifesto XXI.

Qu’il soit scandée en manif, tweeté à tout va ou entendu en soirée, « Bravo les lesbiennes » est devenu le slogan de toute une communauté. Né lors d’une soirée, retracer son origine nous emmène dans les méandres de Twitter, entre un discord lesbien, le ZEvent 2021, le youtubeur Antoine Daniel et le 11e arrondissement de Paris. Enquête.Apparition dès novembre 2021En disant « Bravo les lesbiennes » on présuppose non seulement l’existence des lesbiennes mais surtout leur existence au PLURIEL, la force de ce slogan c’est l’affirmation du collectif.

Léo Guerrier

Vue sur des pancartes, hurlées à chaque apparitions publiques d’une lesbienne connue, en 2023, l’expression « Bravo les lesbiennes ! » semble être entrée dans les mœurs saphiques et faire office de devise officielle, au point d’en oublier qu’il s’agit, en vérité, d’une tournure de phrase extrêmement récente. Si on remonte le fil, elle semble s’être popularisée en octobre 2021, suite à un stream du youtubeur Antoine Daniel, pendant le ZEvent. Cet événement caritatif a été fondé en 2017 par deux streamers français. L’idée est de réunir sur plusieurs jours de nombreux streamers francophones afin de récolter des dons pour des associations. Extrêmement populaire, notamment auprès des plus jeunes, ce marathon en ligne a permis de lever plus de dix millions d’euros en 2021 pour Action Contre la Faim. Les spectateur·ices sur la plateforme Twitch font leurs dons en direct du stream (retransmission d’un participant qui joue à un jeu vidéo, par exemple). Les noms des donneur·ses s’affichent en temps réel dans la barre de conversation à côté de l’écran et la coutume veut que le·la streamer le·la remercie en citant son nom.

Antoine Daniel, un des youtubeurs les plus connus de France, participe comme ses confrères et consoeurs à l’événement en 2021. Lors d’un de ses directs, une personne dont le pseudo est Bravo les lesbiennes réalise un don de 7€. Antoine Daniel s’exclame alors « Merci beaucoup, bravo les lesbiennes pour les 7 balles ! ». À partir de ce moment-là, de nombreux·ses internautes se mettent également à faire des dons sous le pseudonyme « Bravo les lesbiennes », afin d’inciter les streamers à prononcer le terme. Cet épisode fait le buzz sur Twitter, au point que certain·es participant·es du ZEvent demandent à leur audience d’arrêter d’utiliser ce pseudo, craignant qu’il s’agisse d’un détournement lesbophobe. La première donneuse nommée Bravo les lesbiennes, dont le pseudo est @meufmanga, tweete à ce propos : « Je n’ai pas réalisé les conséquences de mon don et honnêtement c’est le meilleur scénario » le 30 octobre 2021. Sur Twitter, le terme explose en terme de visibilité, et se retrouve même dans le top des tendances France le 31 octobre 2021. Du côté de Google, la phrase est également très recherchée à partir de ce moment-là. Néanmoins, même si l’usage a été popularisé sur Twitter, puis, plus largement dans la communauté en octobre 2021, il faut remonter encore en arrière pour retrouver son origine.

Une soirée lesbienne où tout commenceAvant la fin d’année 2021, il existe des occurrences de « Bravo les lesbiennes » sur Twitter. Majoritairement employée par la communauté lesbienne en ligne sur le réseau social, il existe également des photos de pancartes de manifestation « Bravo les lesbiennes » à la Pride de juin 2021, ou encore des vidéos prouvant que la phrase est hurlée lors d’un concert des chanteuses Pomme et Angèle 14 septembre 2021. Grâce à Twitter, il est possible de remonter toutes les mentions du terme jusqu’en août 2020, le 8 précisément. Avant cette date, il n’existe aucun tweet faisant mention de « Bravo les lesbiennes ». Lorsque l’on consulte l’historique du réseau social à partir du 8 août 2020, plusieurs internautes parlent d’une soirée lesbienne ayant eu lieu à Paris, où le terme serait apparu.

Ce jour-ci, le pseudo @blakeclipse tweete : « trop bien la soirée bravo les lesbiennes mais g pas parlé à assez de personnes : ( » Effectivement, une soirée lesbienne a bien eu lieu sur Paris le 7 août 2020. Elle a été organisée par Salomé Sourati, jeune femme à l’origine pendant le premier confinement d’un Discord (espace d’échange en ligne permettant de discuter autour d’une thématique) dédiée aux lesbiennes racisées. Une fois le confinement fini, elle décide de créer une soirée pour que la communauté se rencontre en vrai, et choisit de l’ouvrir à toutes les femmes qui aiment les femmes, lesbiennes ou bies. « On s’entendait bien, on venait d’être déconfinées, il y avait un grand manque, on était beaucoup à se sentir très isolées. Les soirées lesbiennes n’allaient pas reprendre tout de suite à cause de la pandémie. C’est dur à vivre de ne pas avoir de lien social. »

Elle réserve le bar La Bonne excuse dans le 11e arrondissement de la capitale et invite son réseau. « On partage des flyers sur Twitter et tout de suite, on a eu à peu près 70 personnes qui étaient intéressées. Au total, ce sont une cinquantaine qui sont venues. » La soirée se déroule dans la bonne ambiance, un karaoké a lieu, on y chante des tubes des années 2000, tout le monde semble y avoir passé un excellent moment. Salomé confirme que le terme « Bravo les lesbiennes » a bien été entendu, et tweeté ensuite par les participantes le lendemain. Qui en est à l’origine ? D’après Zoé, une autre des lesbiennes présentes sur place : « En gros, on était un groupe de 5 à se dire bravo pour la soirée, et l’une de nous a dit “bravo les lesbiennes !”. » Cet échange aurait eu lieu sur le trottoir devant le bar, à la fin de la soirée. Parmi ce groupe de cinq, aucune ne se souvient de qui a dit la phrase en premier. Néanmoins, c’est à partir de ce moment-là que la machine s’est lancée !

Une expression à forte valeur symbolique

Une expression à forte valeur symbolique

Largement popularisée depuis, le terme est devenu une expression à forte valeur symbolique. Pour Léo Guerrier, linguiste : « En disant « bravo les lesbiennes » on présuppose non seulement l’existence des lesbiennes mais surtout leur existence au PLURIEL, la force de ce slogan c’est l’affirmation du collectif. » Le sens de la phrase est double, ajoute-t-il : « Le bravo marche dans deux sens : prononcé par des lesbiennes, il a quelque chose de l’ordre de la construction du groupe, on se congratule mutuellement pour la soirée (et plus tard, pour les luttes) ce qui participe à la construction de la cohésion du groupe. Il est aussi utilisé depuis par des personnes qui ne sont pas (ou plus) lesbiennes pour s’adresser à cette communauté, et alors c’est au-delà du compliment, c’est autre chose qui se joue : c’est à la fois la réaffirmation que cette commu existe en tant que telle et aussi l’expression d’une solidarité d’ordre performative (le dire c’est déjà soutenir). » La logique linguistique de la phrase est aussi historique : « Dans les deux cas, ça construit les lesbiennes comme actrices de l’histoire ! » conclut le linguiste. Dans la communauté, cette phrase s’utilise maintenant à chaque moment de joie, de fierté ou de revendication lesbienne, et risque bien de perdurer encore longtemps. BRAVO LES LESBIENNES !

Relecture et édition : Costanza Spina

Image à la une : Montage par Léane Alestra

Cet article D’où vient le slogan « Bravo les lesbiennes » ? Enquête provient de Manifesto XXI.

Dans le magazine So Foot, l'ancien arbitre mayennais dénonce une homophobie généralisée dans les instances du foot français. Et s'il a décidé de s'exprimer ouvertement, « c'est au nom de toutes les victimes ».

L’article L’ancien arbitre international Nicolas Pottier porte plainte pour viol, harcèlement moral et sexuel est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Le départ est annoncé pour 14h, après la prise de parole. A 16h30, le cortège marquera 3 minutes de silence en hommage aux victimes du VIH-SIDA. Pour une arrivée à partir de 17h30 sur la Place de la République, avec un Grand Podium, des artistes et animations.

L’article Marche des Fiertés LGBTI+ de Paris et d’Ile-de-France 2023 est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Faisant écho à son livre, l’ancien footballeur Ouissem Belgacem revient sur son parcours et l'homophobie qui gangrène le sport, dans un documentaire en quatre épisodes disponible sur Canal+.

L’article « Adieu ma honte » de Ouissem Belgacem : une série documentaire pour sensibiliser le monde du sport est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Un jeune de 21 ans a été pris à partie et injurié dans une supérette de Lille par un individu qui, ne comprenant pas pourquoi il était maquillé, lui a lâché « t’es un pd du coup ? ». Il a également tenté de l'agresser physiquement, sans qu'aucun client ou personnel du magasin n'intervienne.

L’article Agression homophobe dans un supermarché de Lille : « Personne n’a réagi, ni les clients ni le personnel » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Toutes les références « lesbiennes », « gays », « bis » et « trans » ont notamment été recouvertes de peinture, ainsi que les logo, coordonnées et infos pratiques de l'association qui va déposer plainte.

L’article La façade du centre LGBT+ 66 de Perpignan dégradée par des tags LGBTphobes et croix celtique est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Les quatre collégiens qui étaient poursuivis pour le suicide de Lucas en janvier ont été condamnés pour harcèlement scolaire, mais le tribunal pour enfants d'Épinal n'a pas retenu de lien de causalité entre ces faits et le suicide de l'adolescent.

L’article Suicide de Lucas, 13 ans : quatre adolescents reconnus coupables de harcèlement est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Transphobie en club : « La “sécurité” n’est jamais pour les corps minoritaires » provient de Manifesto XXI.

Après la publication sur Instagram d’un texte dénonçant l’agression transphobe qu’elles ont subie à l’entrée d’un club de Marseille, la DJ edna, la poétesse Luz Volckmann et leur amie Sunsiaré reviennent sur l’affaire, et sa triste banalité. Pour prolonger la réflexion, nous avons discuté washing, sécu et culture militante marseillaise.Fin avril, edna est invitée à jouer lors d’une soirée organisée par un collectif queer dans un lieu festif d’un quartier populaire de Marseille. La DJ arrive avec deux copines, toutes les trois sont des personnes trans. À l’entrée, le personnel de sécurité commence à les mégenrer et tente de leur imposer une palpation par des hommes. Le ton monte et la situation tourne au scandale.

Pour dénoncer et rendre visible cette histoire, edna et Luz rédigent un texte : « Petite visite en transphobie ordinaire ». Publié sur leurs comptes Instagram, le post sera lu et partagé des centaines de fois, mais essentiellement dans des cercles trans et queers. Nous leur donnons ici la parole pour développer, au-delà de cet événement précis, ce que représentent les enjeux de sécurité dans les lieux festifs, et comment lutter contre la transphobie en club. Peut-on espérer être un jour safe en dehors des seules organisations en non-mixité queer ?

Voir cette publication sur Instagram

Si t’as l’air trop schlag, trop arabe, trop trans, la sécu est là pour faire en sorte que tu ne rentres pas, ou que tu sois juste découragé·e de venir. C’est très symptomatique de cette pensée : “On veut bien votre travail artistique, par contre ne ramenez pas vos potes !”

Luz

Manifesto XXI – D’où est partie cette nécessité de vous exprimer publiquement ? Pourquoi cette fois-ci, ça a été plus urgent qu’une autre ?

edna : On avait envie de profiter de l’occasion de visibiliser cette histoire, parce qu’en fait, c’est une histoire très très banale. Ce sont des choses qui arrivent vraiment tout le temps quand on est une personne trans et qu’on vient assister à un événement, les embrouilles avec la sécurité sont quasiment systématiques. La seule différence cette fois-ci, c’est que cette embrouille a eu lieu alors que je venais en tant qu’artiste, donc j’ai pu, au terme d’une longue altercation, refuser de présenter mes papiers pour la palpation, donc refuser la violence transphobe, mais aussi visibiliser l’histoire après coup. Tandis que quand on fait partie du public, on ferme sa gueule, on se fait palper par un homme et c’est tout.

Je me suis aussi dit que le fait de visibiliser cette histoire faciliterait le travail des orgas à l’avenir, à Marseille du moins, sachant qu’il y aurait un précédent connu. Parce que les personnes qui organisent des événements dans ce genre de lieux cherchent à négocier leurs conditions : que les toilettes soient non-genrées, que le public puisse choisir les vigiles qui les fouillent, que les artistes se fassent traiter correctement, etc. Mais la négociation n’est pas toujours facile.

Luz : Aussi, quand on est arrivées sur place, on sortait d’un mariage de personnes trans. Ça a fait un très joli contraste entre l’amour, la tendresse et la joie des personnes trans qui se retrouvent et célèbrent tout ça, et l’arrivée dans cet endroit terrible et moche, où tout ce qu’on nous propose, c’est de la violence. Le contraste nous a d’autant plus motivées à parler de cette expérience publiquement.

Quelle a été la réaction de la part du lieu ? Avez-vous trouvé ça satisfaisant ?

Luz : Le lieu a répondu quelques jours plus tard, après qu’une certaine mayonnaise ait pris, avec un communiqué qui disait en somme : « Nous sommes de gentilles personnes et nous ne cautionnons ni les discriminations, ni tout ça dans notre lieu. » En ne nommant rien, comme si rien de transphobe ne s’était passé. La discrimination n’a pas été pointée du doigt. Iels peuvent avoir le discours le plus généraliste, mais ça invisibilise encore plus l’affaire. « Quelque chose s’est produit, mais nous sommes contre les discriminations », ce qui ne veut absolument rien dire, alors qu’on désignait une agression très précise, dans un cadre très précis. Donc non, ce n’était vraiment pas satisfaisant.

edna : Après, on ne cite jamais le lieu dans le texte, même s’il est possible de retracer facilement l’information, parce que notre but n’était pas de call out ou de partir en guerre contre elleux. Ne pas le mentionner clairement, c’était une manière de montrer à quel point c’est quotidien : ça arrive tout le temps, ça aurait pu se passer partout où j’ai joué dans ma vie. À part dans des espaces autogérés, où on peut imposer nos propres sécu, nos moyens, nos staffs…

Une solution, c’est d’avoir plus de lieux, mais surtout des lieux politisés. Sans culture politique ou militante, ça devient du vent.

edna

Vous diriez que ce genre de position s’apparente à du queer washing ?

edna : Je ne sais pas si c’est du queer ou du féministe washing…

Luz : Ou juste du washing ! Leur discours, c’est « on est propre » ! (rires) Ce qui s’est passé est très symptomatique, d’autant plus que c’est l’artiste programmée qui a subi une agression transphobe. Ces lieux qui ont de la visibilité invitent des artistes trans, racisé·es, précaires, parce qu’on fait de l’excellent travail, parce que c’est classe. En revanche, il ne faut pas que ces minorités ramènent leur public. Ce lieu participe à la gentrification d’un quartier populaire de Marseille, tout est fait à l’entrée pour que le public soit uniquement composé des petits bobos du centre-ville. Et il faut que les petits bobos du centre-ville fassent la fête tranquillement. Si t’as l’air trop schlag, trop arabe, trop trans, la sécu est là pour faire en sorte que tu ne rentres pas, ou que tu sois juste découragé·e de venir. C’est très symptomatique de cette pensée : « On veut bien votre travail artistique, par contre ne ramenez pas vos potes ! »

edna : Ce que je trouve très parlant, c’est qu’il y ait écrit « sécurité » dès le début de leur page de prévention, et cette espèce de discours « on veut qu’il y ait de la bienveillance, que tout le monde soit libre de faire ce qu’iel veut, etc. », c’est une invisibilisation de tout ce qui peut se passer. Quelque chose de plus satisfaisant, ce serait : condamner les comportements homophobes, misogynes, racistes, les agressions, les viols, etc. Iels ne le font pas parce que ce serait reconnaître que ces violences existent, et qu’elles peuvent exister de leur fait aussi. Iels doivent être prêt·es à dire « on veut que tout le monde se sente bien, mais on veut particulièrement faire de la place aux personnes qui sont en danger » – parce que c’est ça qu’on leur demande de reconnaître ! Surtout avant le mois des fiertés, où on va entendre « love is love » partout, mais jamais « les personnes trans, les personnes queers, sont en danger ». Reconnaître ça, c’est reconnaître qu’il faut se bouger le cul pour nous accueillir un peu mieux que ça. Et iels ne sont pas prêt·es. Parce que ça demande 1) de se décentrer, 2) des moyens. Le queer washing paye mieux !

On fouille nos sacs pour voir s’il n’y a pas d’armes, mais si nous venons potentiellement armé·es, c’est justement pour notre sécurité quand la soirée se termine, que nous ne pouvons pas nous payer de taxi pour rentrer chez nous.

Sunsiaré

Ça soulève l’épineuse question de la sécurité dans les lieux festifs. En anglais, on a cette distinction intéressante entre « security » et « safety ». Il y a en effet des règles à accepter pour que les choses se passent bien dans une soirée. Où se trouve l’équilibre pour pouvoir être dans le lâcher-prise, l’amusement, et en même temps que ce soit safe pour tout le monde ?

edna : La sécurité, quand on la nomme si fort, c’est une « sécurité » pour qui ? Ce n’est jamais pour les corps minoritaires. Les événements où on peut effectivement se sentir bien, ce sont ceux où les orgas ont plus de pouvoir sur la sécurité s’il doit y en avoir une, sur comment le public et les artistes sont accueilli·es.

Sunsiaré : La question, c’est : pour qui la sécurité travaille-t-elle dans les lieux festifs ? Ce ne sont en général pas les organisateur·ices de ces événements qui embauchent ce personnel, mais les propriétaires des lieux. Quand on prend l’exemple des consommations de produits, iels ne sont pas là pour faire de la réduction des risques ou veiller à notre santé, mais pour s’assurer que le lieu ne risque pas une fermeture administrative. On fouille nos sacs pour voir s’il n’y a pas d’armes, mais si nous venons potentiellement armé·es, c’est justement pour notre sécurité quand la soirée se termine, que nous ne pouvons pas nous payer de taxi pour rentrer chez nous. À notre avis, c’est aux organisateur·ices de ces fêtes de penser et de former la sécurité en fonction de leur audience. Ça se faisait par exemple au Pulp à Paris au début des années 2000 avec un personnel exclusivement butch et ça fonctionnait très bien. En tant que personnes queers/trans, la non-mixité demeure un vrai gage de sécurité. Malheureusement, elle n’est quasiment jamais respectée, et on capitalise sur nos existences pour vendre plus d’entrées.

Comment faire passer nos revendications sans s’épuiser nous-mêmes ?

edna

La priorité se situe où aujourd’hui selon vous ? Une des solutions, c’est de continuer à créer ses propres lieux et événements ?