Cet article Kama La Mackerel : « L’énoncé décolonial émerge des entre-espaces » provient de Manifesto XXI.

Kama La Mackerel, artiste mauricien·ne basé·e à Tio’Tia: Ke (Montréal), explore le pouvoir du corps trans, des rituels et de l’hybridation formelle afin de dessiner les contours d’un langage artistique décolonial. Architecte de nombreux espaces ayant participé à l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes queers au Québec, nous l’avons rencontré·e lors de son passage à Paris.

De l’île Maurice, Kama La Mackerel est parti·e en Inde pour ses études pour finalement atterrir à Tio’Tia: Ke (Montréal) et y développer sa recherche artistique décoloniale explorant ce qu’iel appelle les « entre-espaces ». À la croisée des pratiques d’écriture, du cabaret, des arts visuels, de la performance ou encore du rituel, son travail se situe aussi à l’intersection du français, de l’anglais et du créole. Le travail de Kama est avant tout orienté vers la création d’espaces – réels ou imaginaires – où peuvent se réunir et se réparer des récits et des communautés de personnes queers, racisées, marginalisées, produits des déplacements et des dépossessions coloniales. Dans ce travail de réappropriation, Kama La Mackerel tend autant un miroir à la société coloniale qu’iel construit de nouvelles manières de vivre qui soient fondamentalement queers, décoloniales et écologiques. Via la mise en mouvement et en récit de son corps trans, l’artiste veut contrer le regard blanc et donner à voir ces corps matériels et spirituels que les États coloniaux ont et continuent de réprimer et violenter.

À l’origine de l’open-mic cabaret « Gender Blender » qui a marqué, pendant près de dix ans, la scène artistique queer montréalaise, Manifesto XXI l’a rencontré·e pour discuter de sa pratique artistique entre l’île Maurice et le Québec.

Manifesto XXI – Dans quel contexte as-tu commencé ta pratique artistique ?

Kama La Mackerel : Il y a dix ans, au Québec, il y avait, comme en France, une pensée très laïque. Le mot « race » ne se disait jamais en public, on ne parlait pas de personnes racisées… C’était un Montréal très différent de celui d’aujourd’hui. Venant d’une petite ville de l’Ontario (province canadienne anglophone, ndlr) où j’ai fait une partie de mes études, on m’avait un peu vendu le rêve de la scène queer montréalaise. Je pensais que j’allais arriver et trouver ma famille. Sauf que la scène queer montréalaise était très, très blanche et très problématique à plusieurs niveaux. Je vivais beaucoup de racisme, même dans les milieux queers. Donc j’ai tout de suite commencé des projets d’art communautaire en créant mes propres scènes, mes propres projets artistiques, parce que je me suis dit « personne ne va me donner une scène alors c’est moi qui vais le faire ». C’est comme ça que j’ai créé « Gender Blender », l’open-mic queer que j’ai animé pendant plusieurs années.

De manière générale, il y avait quelque chose dans le regard, dans l’espace public, par rapport à mon corps, au niveau de la race et au niveau du genre, très oppressant. Je savais que la question raciale, en raison de cette influence laïque française et du très fort nationalisme québécois, s’articulait différemment parce que le reste du Canada est multiculturel. Forcément, on peut parler de la problématique du multiculturalisme, mais c’était différent comme culture. Donc, au début, je pense que c’est cette curiosité de vouloir comprendre comment j’existais dans ce contexte québécois, comment mon corps naviguait dans les espaces, qui m’a fait commencer une série de performances intitulée ‘RACE’ IS A DRAG dans des espaces publics.

Quel était ton objectif en t’emparant de ces espaces extérieurs ?

À Montréal, je trouvais qu’il y avait perpétuellement un regard qui me donnait l’impression que j’étais dans un zoo. Cette performance renvoyait le regard vers le public et demandait : qu’est-ce que vous regardez ? Si je pousse à la fois la race et le genre, et la transféminité, dans une performance, si je l’exagère, comment est-ce que ça devient une conversation, une intervention dans l’espace public, pour dire : qu’est-ce que vous observez ? Qu’est-ce que vous voyez ? C’était très ancré dans une compréhension de mon vécu et des vécus de personnes queers, trans, racisées que j’ai rencontrées, parce qu’on se posait toustes la même question.

À quoi ressemble un espace où on peut prendre des risques artistiques et personnels, que l’on soit un·e artiste établi·e avec des années de pratique qui essaie quelque chose de nouveau ou un·e petit·e jeune de 17 ans qui aimerait lire son premier poème ? Où trouver un espace, une scène, un micro où il y a une bienveillance ? C’est là où le cabaret devient une réponse.

Kama La Mackerel

Comment la forme du drag et du cabaret puis la création de scène ouverte s’est-elle imposée à toi ?

On parle beaucoup de moi comme un·e artiste de cabaret mais ça m’est un peu tombé dessus. Je cuisinais les brunchs au café coopératif L’Artère et étant donné que j’étais membre employé·e de la coopérative, j’avais l’opportunité d’organiser mes propres soirées. Le premier « Gender Blender » date de mai 2013, il y avait cinquante personnes dans la salle, dix performances. Pour moi, c’était un succès. Mais ce que je voulais, ce n’était pas nécessairement faire du cabaret, mais créer un espace bienveillant. À quoi ressemble un espace sécurisé ? À quoi ressemble un espace où on peut prendre des risques artistiques et personnels, que l’on soit un·e artiste établi·e avec des années de pratique qui essaie quelque chose de nouveau ou un·e petit·e jeune de 17 ans qui aimerait lire son premier poème ? Où trouver un espace, une scène, un micro où il y a une bienveillance ? C’est là où le cabaret devient une réponse. En tant qu’animateurice, j’étais responsable de toute l’atmosphère, du rythme de la soirée, de s’assurer que tout le monde se sente bien. Or, comment est-ce que tu fais ça quand tu veux créer un espace où il y a des performances qui sont triggerisantes ? Quelle forme d’empowerment peut émerger si on crée des espaces pour nos propres communautés ?

La ressource qu’on recherche, le plus grand challenge, c’est l’accès à l’espace. Une fois qu’on a accès à l’espace, on fait ce dont on rêve.

Kama La Mackerel

Est-ce que tu penses que créer un espace comme ça fait que d’autres vont pulluler ensuite ?

Pour moi, ça a toujours été ça le rêve, l’intention. Il y avait cinquante personnes à la première édition. À la troisième, il y en avait 150. Ça a explosé assez vite. C’était toujours plein. On me posait souvent cette question : « Mais c’est quoi ton secret ? » Et moi, ce que j’ai toujours dit, c’est que « Gender Blender » marchait parce qu’il y avait un besoin d’espace. Et si un jour les gens arrêtent de venir à « Gender Blender », c’est génial. Ça veut dire qu’il y a suffisamment d’espaces à Montréal pour que ça s’arrête. Pour moi, ce n’était pas l’idée de continuer indéfiniment. Et je pense que ça a inspiré beaucoup de gens, beaucoup de collectifs, parce que d’autres espaces se sont multipliés autour de Montréal. La ressource qu’on recherche, le plus grand challenge, c’est l’accès à l’espace. Une fois qu’on a accès à l’espace, on fait ce dont on rêve. Ça a quand même influencé une bonne génération d’artistes : je pense à Tranna Wintour ou Eve Parker Finley, qui sont des vedettes nationales maintenant, et qui ont commencé au « Gender Blender » ! Il y a plein d’artistes qui sont établi·es maintenant, et le rêve, c’était ça aussi, de lancer une cohorte. Dix ans plus tard, tu te dis « okay, je pense que ça a eu un impact sur la vie des gens ».

Pour revenir à ta création personnelle, comment as-tu initié le dialogue entre les espaces canadiens/québécois et ton héritage de l’île Maurice ?

Quand j’ai quitté l’île Maurice pour mes études, je lui ai un peu tourné le dos. Mais tu ne peux jamais vraiment tourner le dos à ta famille ou à ta terre natale parce que ça finit toujours par revenir te hanter. Arrivé·e à la trentaine, il y a quelque chose que tu essaies de poser d’une manière différente. Et c’est là que j’ai réalisé qu’il fallait que je retourne vers mon île natale. Je ne sépare pas ma pratique artistique, ma carrière, ma vie personnelle. Pour moi, tout est perpétuellement relié, tout se rejoint dans les mêmes valeurs. J’ai donc commencé à travailler avec les femmes de ma famille pour comprendre leur vécu à l’intersection du patriarcat, du colonialisme, dans les plantations de cannes… comprendre à quoi ressemblait leur féminisme. J’ai beaucoup travaillé à travers la notion du silence, du silence colonial, qui quelque part avait des résonances avec le Canada, notamment chez les personnes de la diaspora de la deuxième génération et dans la littérature des années 2010. Et moi, je ne me voyais pas dedans parce que je n’ai pas grandi au Canada. Il y avait une certaine résonance mais en même temps, je me sentais aliéné·e.

Pour moi, parler d’une forme décoloniale, c’est interroger nos relations : à l’un·e à l’autre, au territoire, aux cours d’eau… On est empreint de ces relations coloniales et capitalistes au territoire pour lesquelles on ne reconnaît pas l’esprit du territoire ni son agentivité. Tout est une simple relation extractive où l’on prend ses ressources et c’est tout.

Kama La Mackerel

Donc là a commencé une quête personnelle d’ancrage dans l’île Maurice qui a évidemment commencé autour de la famille et de l’identité du genre pour évoluer vers ces questions : quelle est ma relation à l’île ? à ce que j’appelle « le corps de l’île » ? Ma pratique spirituelle s’est approfondie, et forcément, cette pratique nourrit mon travail artistique et inversement. Une fois que j’avais travaillé le personnel, je suis vraiment entré·e dans un questionnement beaucoup plus profond par rapport à la décolonialité : qu’est-ce que ça veut dire ? Comment incarner cette décolonialité ? Pour moi, parler d’une forme décoloniale, c’est interroger nos relations : à l’un·e à l’autre, au territoire, aux cours d’eau… On est empreint de ces relations coloniales et capitalistes au territoire pour lesquelles on ne reconnaît pas l’esprit du territoire ni son agentivité. Tout est une simple relation extractive où l’on prend ses ressources et c’est tout.

Historiquement, dans plusieurs cultures, les personnes qu’on appelle maintenant bi-spirituelles, mais plus généralement les personnes trans, c’était des leaders spirituels de leur communauté.

Kama La Mackerel

Kama La Mackerel lors de la performance

Bois d’Ebène qui explore le silence colonial au Québec.

Comment ta spiritualité intervient dans cette recherche décoloniale ?

Quand j’ai fait les premiers projets par rapport à ma famille, j’ai vraiment commencé à remettre en question la vision occidentale de ma transidentité : l’idée que tu es pris·e dans le mauvais corps, qu’il te faut une intervention médicale… Il y a des personnes pour qui cette narration fonctionne, mais pour moi, cela ne fonctionnait pas. Je n’ai jamais eu une dysphorie de genre, je ne me suis jamais senti·e pris·e dans le mauvais corps. Et c’est là que j’ai découvert les modalités ancestrales où la transidentité était liée à des formes de spiritualité : le fait de pouvoir voyager entre les genres permettait de voyager entre le monde des vivants et celui des esprits. Historiquement, dans plusieurs cultures, y compris dans les cultures autochtones au Canada, les personnes qu’on appelle maintenant bi-spirituelles, mais plus généralement les personnes trans (pour utiliser un mot contemporain), dans un contexte ancestral, c’était des leaders spirituels de leur communauté.

J’ai vécu cinq ans en Inde, et c’était pareil en Inde du Sud mais cela a été réprimé à travers l’intervention coloniale. Je pense qu’il y a une réponse à tout cela qui ne se trouve pas juste dans l’identité politique. C’est dans une politique identitaire qui se retrouve dans une manière d’être. Cela est à la fois dans mon lien à l’île Maurice mais aussi dans le quotidien : je vis sur l’île qui est Montréal. Il y a une forme différente d’insularité dans laquelle je vis à Montréal. Au cours des deux dernières années, j’ai eu l’opportunité d’explorer de plus en plus le fleuve Saint-Laurent qui traverse le Québec. J’ai fait une série de résidences à la Biosphère de Montréal, en Gaspésie, au Nouveau-Brunswick, où l’océan Indien et le Saint-Laurent se rejoignent. Je réfléchis à la mémoire de l’eau. Des liens commencent alors à se tisser de cette manière, dans mes réflexions, dans la démarche entre l’île Maurice et Montréal.

Tu as notamment travaillé autour des cartes postales touristiques de l’île Maurice, pourquoi avoir voulu infiltrer ces images ?

C’était marrant parce que BREAKING THE PROMISE était mon premier projet photographique, complètement DIY, je n’avais aucun financement. On l’a commencé avec une de mes meilleures amies sud-africaines, car à chaque fois que je rentrais, j’étais frappé·e par la représentation des cartes postales mauriciennes qui n’avaient pas changé : c’était toujours les mêmes photos dans lesquelles il n’y avait jamais de corps. Cela mettait en scène une espèce de vide tropical qu’on vend comme un espace à recoloniser, un espace vierge. La carte postale s’est développée dans des contextes coloniaux pour représenter une forme d’exotisme. Dans les récits et la recherche, les îles sont toujours des espaces très disposables, des espaces d’expérimentation, des espaces de tests nucléaires, botaniques. On pense à La Tempête de Shakespeare où justement Prospero fait de la magie blanche pour coloniser et pour « civiliser » Caliban. J’ai donc reproduit les clichés des cartes postales mais j’y positionnais mon corps, qui est à la fois un corps noir, brun, mais aussi un corps transgenre, dans ce « vide » colonial. Encore une fois, l’idée était de renvoyer le regard.

Extrait de

BREAKING THE PROMISE OF TROPICAL EMPTINESS: TRANS SUBJECTIVITY IN THE POSTCARD, photo par Nedine Moonsamy

Tu explores le concept de « corps de l’île », qu’entends-tu par là ?

Quand j’ai exposé ce projet pour la première fois, j’ai vu que quelque chose se passait entre mon corps et l’île, qui n’était pas exploré. C’est là où j’ai commencé à réfléchir à cette notion du corps de l’île et d’entre-espaces, et à avoir une compréhension trans de l’entre-espaces. C’est quoi l’espace spirituel entre le corps trans et le corps de l’île ? Si je me mets dans une posture ancestrale, comment est-ce que je peux reconnecter avec l’île à travers une connexion spirituelle ? Si je reconnais que l’île, l’écologie, la géologie, les mémoires dans toutes les formes qui existent dans cette île, dans la montagne, dans la feuille, dans la mangrove, dans la roche, peu importe, que ces éléments ont été là pendant très longtemps, pendant des milliers d’années, avant l’arrivée de notre petite vie humaine de peut-être 80 ans, et que ces éléments vont être là encore beaucoup, beaucoup plus longtemps, cela crée une posture d’humilité immédiate car tu réalises l’immensité. Je suis donc parti·e à l’écoute de l’île : tous les jours, j’allais faire une rencontre différente avec la montagne, l’arbre, etc… Si j’étais dans une posture d’écoute et que je me mettais à écouter l’île, parfois pendant des heures ou une journée, qu’est-ce qui se communiquait ? Cela fait aussi partie d’une démarche décoloniale. Il s’agit d’accumuler du savoir d’une autre manière que de la manière dominante, autrement que via la rationalité dite universelle. Il y a d’autres manières de savoir. Cette démarche est aussi dans mon quotidien : comment me connecter à mon intuition, comment me connecter à la Terre au quotidien, comment développer cette relation ?

Ce que j’essaie de faire à travers ma pratique artistique, c’est de brouiller, parce que je trouve que ça permet de générer des savoirs différents et, en plus, de toucher différents publics.

Kama La Mackerel

Tu as publié un premier recueil de poésie, ZOM-FAM, dans lequel tu explores des langages pour communiquer et partager ta recherche. Comment définis-tu ton langage poétique ? Quelle forme prend-il ?

S’il y a un langage approprié, pour moi, c’est un langage hybride et interdisciplinaire. Le langage, c’est cet entre-espaces formel. Quand j’ai une exposition, par exemple, il y a de la photographie, du textile, de la poésie, des univers sonores, c’est multilingue. Comment est-ce que chacun de ces espaces propose des récits ? Mais en même temps, comment est-ce que les entre-espaces permettent à quelque chose de nouveau d’émerger ? ZOM-FAM est un texte très performatif étant donné que je l’avais écrit comme un spectacle d’abord, puis quand je l’ai transformé en livre, je me suis posé la question : à quoi ressemble le corps du texte qui performe sur la page ? C’était important de ramener ma pratique visuelle et ma pratique performative dans l’objet livre. Les entre-espaces sont des espaces instables. Pour moi, c’est là où est l’énoncé décolonial et où le vocabulaire queer peut émerger car immédiatement, on n’est plus catégorisable. Et la pensée coloniale, même dans le milieu artistique, est classifiée en disciplines, dans une quête de savoir qui a participé à l’expansion européenne.

Ce que j’essaie de faire à travers ma pratique artistique, c’est de brouiller, parce que je trouve que ça permet de générer des savoirs différents et, en plus, de toucher différents publics. Mais aussi, ça peut venir chercher autre chose qui n’est pas que cérébral mais aussi corporel, dans les muscles, les émotions. Le langage est donc toujours hybride, interdisciplinaire. Je mélange l’anglais, le français et le créole. Il y a des moments où le français se perd complètement, où le créole se perd. Qu’est-ce qui se passe si on joue à travers ces différentes formes ? En fait, cette écriture force la position minoritaire : si j’ai une poésie multilingue qui n’est pas traduite, il y a des moments en français qu’un public francophone comprendra, mais il se passe quoi quand ça bascule dans une autre langue et que là, c’est toi qui te retrouves dans cette position minoritaire ? Expérimenter ces multiples positions permet de pouvoir ressentir et être différemment. Il n’y a pas de langage précis, tout est toujours dans l’hybridité.

En découvrir plus sur le travail de Kama La Mackerel sur son site internet.

Cet article Kama La Mackerel : « L’énoncé décolonial émerge des entre-espaces » provient de Manifesto XXI.

Poncif narratif de la pop culture, le triangle amoureux a nourri inconsciemment notre imaginaire collectif, au point de romantiser cette dynamique relationnelle malsaine. Pourtant, ses conséquences psychologiques sont bien réelles.

Poncif narratif de la pop culture, le triangle amoureux a nourri inconsciemment notre imaginaire collectif, au point de romantiser cette dynamique relationnelle malsaine. Pourtant, ses conséquences psychologiques sont bien réelles.

Vous avez envie de donner du plaisir à votre partenaire, de connaître ses zones érogènes, de trouver la partie de son corps qui va le faire vibrer, trembler, chavirer ? Découvrez le top 10 des zones érogènes chez l’homme.

Vous avez envie de donner du plaisir à votre partenaire, de connaître ses zones érogènes, de trouver la partie de son corps qui va le faire vibrer, trembler, chavirer ? Découvrez le top 10 des zones érogènes chez l’homme.

︎

︎

Livre « Au commencement était le sexe »

Livre « Au commencement était le sexe »

Un ovni extrêmement distrayant

Un ovni extrêmement distrayant

Une plongée dans la psyché de personnages attachants

Une plongée dans la psyché de personnages attachants

Il faut qu’on parle... Une étude s’est intéressée à nos manières de rompre. Texto, phrases clés, respect et faux pas, découvrez les choses à faire ou ne pas faire pour clore une histoire avec brio.

Il faut qu’on parle... Une étude s’est intéressée à nos manières de rompre. Texto, phrases clés, respect et faux pas, découvrez les choses à faire ou ne pas faire pour clore une histoire avec brio.  Le Womanizer OG, le premier vibromasseur pour point G Pleasure Air, est à prix tout doux à l’occasion des soldes d‘été.

Le Womanizer OG, le premier vibromasseur pour point G Pleasure Air, est à prix tout doux à l’occasion des soldes d‘été.  Une étude scientifique dévoile que la rapamycine, connue pour allonger l’espérance de vie des êtres vivants, pourrait aussi prolonger la fertilité des femmes.

Une étude scientifique dévoile que la rapamycine, connue pour allonger l’espérance de vie des êtres vivants, pourrait aussi prolonger la fertilité des femmes.  La chimie de l’amour reste un peu brumeuse. On voudrait connaitre le truc qui se cache derrière ce tour de magie, mais en même temps, l’irrationalité du sentiment en fait son charme. Pour celles et ceux qui veulent tout de même lever le voile, deux chercheurs se sont penchés sur le sujet.

La chimie de l’amour reste un peu brumeuse. On voudrait connaitre le truc qui se cache derrière ce tour de magie, mais en même temps, l’irrationalité du sentiment en fait son charme. Pour celles et ceux qui veulent tout de même lever le voile, deux chercheurs se sont penchés sur le sujet.  L’été sera chaud, et peut-être trop. Alors que le réchauffement climatique est de plus en plus perceptible, la crise écologique s’invite aussi sous nos draps, perturbant de manière insidieuse notre sexualité.

L’été sera chaud, et peut-être trop. Alors que le réchauffement climatique est de plus en plus perceptible, la crise écologique s’invite aussi sous nos draps, perturbant de manière insidieuse notre sexualité.

De nombreuses personnes se sentent seules tout en vivant avec leur conjoint. Se sentir seule en couple est un sentiment troublant qu'il est heureusement possible de vaincre avec quelques astuces.

De nombreuses personnes se sentent seules tout en vivant avec leur conjoint. Se sentir seule en couple est un sentiment troublant qu'il est heureusement possible de vaincre avec quelques astuces.  Si c’était déjà le cas pour le VIH, le dépistage de l’hépatite B, la syphilis, l’infection à chlamydia et la gonorrhée sera remboursée à 100% par l’assurance maladie.

Si c’était déjà le cas pour le VIH, le dépistage de l’hépatite B, la syphilis, l’infection à chlamydia et la gonorrhée sera remboursée à 100% par l’assurance maladie.  Drapeau et symbole de la bisexualité

Drapeau et symbole de la bisexualité

La bisexualité souffre de préjugés, même au sein de la communauté LGBTQ+

La bisexualité souffre de préjugés, même au sein de la communauté LGBTQ+

Capture d’écran du compte Instagram @PayeTaBi

Capture d’écran du compte Instagram @PayeTaBi

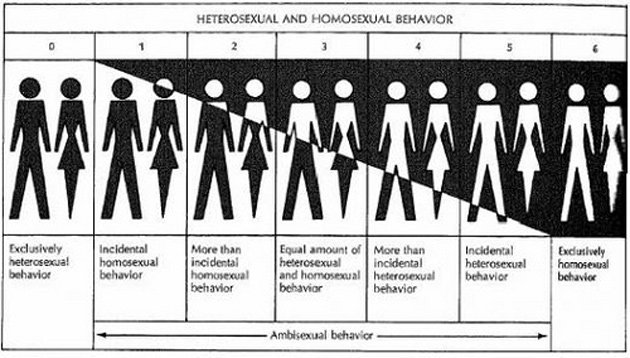

Echelle de Kinsey

Echelle de Kinsey

6. La série Sex Life ose affronter les paradoxes du désir et poser la femme en sujet de son désir

6. La série Sex Life ose affronter les paradoxes du désir et poser la femme en sujet de son désir

Photo des Bulles à Flotter

Centres de flottaison en France et en Belgique

Photo des Bulles à Flotter

Centres de flottaison en France et en Belgique

Thé et pain d’épices

Thé et pain d’épices

Coin détente des Bulles à Flotter Bruxelles

Coin détente des Bulles à Flotter Bruxelles

Conseils de flottaison

Conseils de flottaison

Si vous cherchez un sextoy à double stimulation facile à utiliser et ergonomique, le nouveau jouet de la marque Womanizer, baptisé « Blend », devrait vous séduire.

Si vous cherchez un sextoy à double stimulation facile à utiliser et ergonomique, le nouveau jouet de la marque Womanizer, baptisé « Blend », devrait vous séduire.

Vous êtes sensible aux chatouilles ? Vous n’êtes pas seul. Il semblerait que cette expérience tactile puisse en émoustiller certains, au point de les conduire à l’orgasme. Ce fétichisme du guili porte un nom : la knismolagnie.

Vous êtes sensible aux chatouilles ? Vous n’êtes pas seul. Il semblerait que cette expérience tactile puisse en émoustiller certains, au point de les conduire à l’orgasme. Ce fétichisme du guili porte un nom : la knismolagnie.

Une nouvelle tendance fait fureur sur TikTok : #boysober. es milliers de femmes mettent en ligne des vidéos expliquant pourquoi elles ont rejoint ce mouvement.

Une nouvelle tendance fait fureur sur TikTok : #boysober. es milliers de femmes mettent en ligne des vidéos expliquant pourquoi elles ont rejoint ce mouvement.