Ken Russel n’a que deux longs métrages à son actif quand on lui propose de réaliser Love d’après le roman Women in love de DH Lawrence. Il est l’auteur de French dressing et du troisième opus des aventures d’Harry Palmer toujours interprété par Michael Caine : Un cerveau d’un milliard de dollars. Des purs films de commande qui ne laissent pour l’instant guère entrevoir le goût de la démesure et du baroque cher au britannique dans ses œuvres ultérieures. Il n’est à priori pas le candidat idéal pour adapter un des grands classiques de la littérature du début du XXème siècle. D’ailleurs, Love était à l’origine un projet de Silvio Narizzano à qui l’on doit El gringo et l’excellent Die Die My darling, une production Hammer.

Mais des problèmes personnels l’obligent à quitter le projet en cours de route. La production va alors proposer le film à Jack Clayton, Peter Brook et même Stanley Kubrick qui refuseront tous d’adapter un roman jugé par beaucoup comme inadaptable.

Et c’est là où le choix de Ken Russell, s’il n’était pas réfléchi sur le moment, demeure un de ces hasards de la vie artistique, qui prend une grande pertinence quand on revoit le film aujourd’hui.

Love est un immense film sur l’amour, la passion, l’amitié, le couple et le sexe. L’histoire est simple et limpide. Durant les années 20, deux sœurs au caractère bien trempé, sont des femmes indépendantes et libres. Gudrun est artiste sculptrice et Ursulla institutrice. Elles rencontrent deux hommes issus de la bourgeoisie, des industriels miniers. Ces derniers, Rupert et Gerald sont séduits par ces deux féministes avant l’heure. De la séduction à la passion, du désir à l’amour, il n’y a qu’un pas que franchira ce quatuor de personnalités si contrastées, en pleine confusion des sentiments.

Admirablement réalisé, baignant dans une photographie sublime, Love frappe par la justesse des situations même les plus scabreuses, par la finesse de l’écriture et l’audace aussi bien formelle qu’idéologique dont il fait preuve. L’aspect excessif et grandiloquent du réalisateur de Gothic est canalisé par une production qui n’a pas dû le laisser complètement libre de ses choix artistiques. Tant mieux dans un sens. Car avec le temps, Love peut être considéré comme l’une des œuvres les plus maîtrisées de son auteur.

La crudité des scènes de sexe, filmées souvent caméra à l’épaule sur la musique inquiétante de George Delerue, la manière quasi-sauvage d’exhiber la nature en contrepoint de l’atmosphère étriquée de la petite bourgeoisie anglaise du début du siècle et la puissance des dialogues traduisant à merveilles tous les sentiments que peuvent engendrés une passion dévorante, transforment une sérénade à quatre en un grand film tourmenté sur l’amour et tous ses paradoxes.

Interdit dans certains pays, notamment en Turquie, Love doit son caractère sulfureux à une séquence, d’une beauté graphique sidérante rappelant au passage le passé de chorégraphe du réalisateur. Gerald et Ruppert se livrent nus à un combat de lutte gréco-romaine. L’aspect pictural des plans, magnifié par une photographie tamisée et (apparemment) naturelle (un feu de cheminée), érotise ces corps « musclés » en plein action. C’est bien la première fois qu’un cinéaste filmait deux hommes nus, entretenant ainsi une ambiguïté entre désir homosexuel et amitié virile.

L’étreinte entre Rupert et Ursulla en pleine nature est d’une sensualité fiévreuse. On ne voit pas grand-chose mais rarement on aura vu un cinéaste filmer la sexualité de façon aussi intense. Celle plus rustre et moins charnelle, entre Gerald et Gudrun, possède une force animale incroyable.

Dans une société figée, minée par des principes sociaux issus de la petite bourgeoisie, ses codes, ses bonnes manières, l’amour charnel et/ou intellectuel semble être le seul refuge à une possible liberté, une échappatoire au conservatisme ambiant. Mais rien ne dure, rien ne résiste à la complexité de l’être humain. Aussi forts que soient les sentiments, la passion des êtres, la sincérité d’un amour, le temps nous rattrape, l’incompréhension des individus entre eux aussi.

La dernière partie est d’un nihilisme lyrique rarement vu sur un écran. Seul Bergman est parvenu à montrer le mécanisme destructeur d’un couple avec une telle justesse et une telle puissance.

Love est, avec le dément Les diables, la plus grande réussite de Ken Russell, qui se perdra au fur et à mesure des années.

Les comédiens sont merveilleux et nous rappellent bien l’audace du cinéma des seventies qui n’avaient pas besoin de prendre des canons « esthétiques » pour évoquer l’amour et le sexe.

Alan Bates, Oliver Reed, Glenda Jackson et Jennie Lyndon n’ont pas des physiques de mannequin mais ils crèvent l’écran par leur présence magnétique.

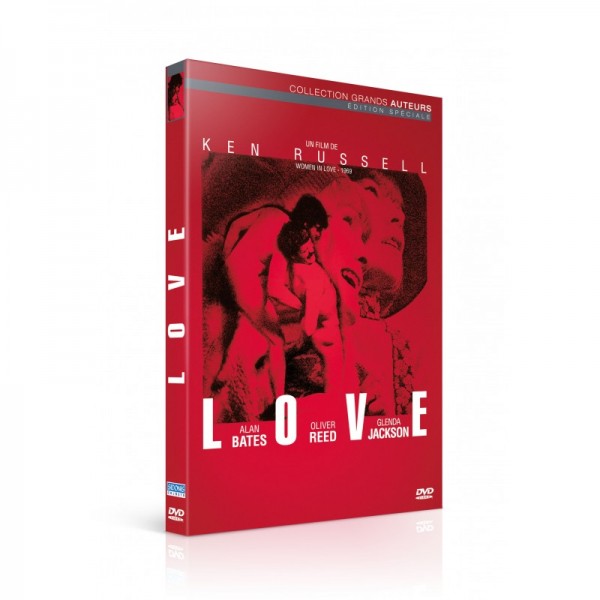

(GB-1969) de Ken Russell avec Alan Bates, Oliver Reed, Glenda Jackson et Jennie Lyndon. Durée : 126 mn. Format : 1.85 (16/9). Audio : Français, Anglais. Sous-titres : Français

Bonus

Présentation du film par Patrick Brion

Présentation du film par François Guérif

Editions Sidonis Calysta

J’ai les cheveux longs. Je ne sors que rarement sans boucles aux oreilles et rouge aux lèvres. Je n’ai pas porté de pantalon depuis plusieurs années. Je suis ce qu’on ...

J’ai les cheveux longs. Je ne sors que rarement sans boucles aux oreilles et rouge aux lèvres. Je n’ai pas porté de pantalon depuis plusieurs années. Je suis ce qu’on ...

un stand tenu le samedi 13 et le dimanche 14 juin

un stand tenu le samedi 13 et le dimanche 14 juin

Niel, 30 ans vit entre Lausanne et le Valais. “Je suis venu soutenir mes potes homos. Certains sont morts trop tot à cause de l’intolérance. Et aussi montrer un Valais ouvert.”

Niel, 30 ans vit entre Lausanne et le Valais. “Je suis venu soutenir mes potes homos. Certains sont morts trop tot à cause de l’intolérance. Et aussi montrer un Valais ouvert.” Marcel, 81 ans. «Ça me fait rigoler. Ça me choque pas, mais j’aime pas non plus, enfin, ça va… faut vivre avec son temps!»

Marcel, 81 ans. «Ça me fait rigoler. Ça me choque pas, mais j’aime pas non plus, enfin, ça va… faut vivre avec son temps!» Véronique, 58 ans, ne manque pas une miette du défilé. Elle est venue par curiosité et parce qu’elle a beaucoup d’amis gay. Elle trouve la marche “très belle et très émouvante”: “Les droits des homos et des hétéros devraient être indissociable”.

Véronique, 58 ans, ne manque pas une miette du défilé. Elle est venue par curiosité et parce qu’elle a beaucoup d’amis gay. Elle trouve la marche “très belle et très émouvante”: “Les droits des homos et des hétéros devraient être indissociable”.