Vendredi 3 avril, au festival

«Hallucinations collectives» de Lyon, le film Femina Ridens (1969) pose la

question de savoir comment une femme, séquestrée par un sadique, peut survivre.

Quelles armes utiliser contre un homme

beau, pervers et cruel ?

Le Docteur Sayer dirige

une célèbre organisation philanthropique.

Une jolie journaliste, tout juste embauchée par sa

fondation, entre dans son bureau avec un dossier

sensible : la stérilisation forcée des hommes en Inde. «Qu’en pensez-vous ?»,

lui demande Sayer. «Si un homme a déjà

eu deux ou trois enfants, sa stérilisation s’impose», répond-elle. Tension

palpable. Le Docteur Sayer parle d’«atteinte à la puissance virile». La

journaliste s’incline, promet de rédiger un rapport conforme aux opinions de

son employeur… mais réclame des arguments plus solides. «Venez chez moi demain,

je vous remettrai des documents.» Le lendemain,

après lui avoir montré sa précieuse collection de dagues, il lui sert à boire un

whisky allongé de narcotique.

La belle reprend ses sens

dans l’antre d’un sadique. Le Docteur Sayer montre son vrai visage : il hait

les femmes, persuadé qu’elles cherchent à dominer le monde. Les féministes en

particulier, dit-il, se préparent en secret à imposer leur suprématie : elles ont

déjà mis au point des banques de sperme, accumulé des stocks leur permettant de

se passer des hommes : «Vous comptez vous reproduire par insémination

artificielle en vue de créer un monde composé uniquement de femmes, je le sais !». C’est le début d’un étrange huis-clos, au cours

duquel, – dans le décor futuriste d’une villa de science fiction –, un blond aux yeux

bleus, obsédé par la perfection physique, affronte une rousse aux yeux verts

dont il pense pouvoir faire son esclave avant de la tuer. Il lui promet qu’il

l’achèvera au moment de l’orgasme… Elle lui promet qu’elle le guérira de sa

folie, car l’amour, dit-elle (avec des mines de chatte), l’amour seul peut le

sauver.

Qui des deux mène le jeu

de cet étrange combat ? Qui des deux est le plus diabolique, le plus pervers,

le plus assassin ? Le film est d’une beauté plastique étourdissante, chaque

plan tourné comme ceux d’un architecte fou : on dirait du Kubrick, mâtiné de

Bunuel, assaisonné d’une dose de LSD. Le film date de 1969 et cristallise

l’idée, alors très en vogue, de la guerre des sexes. Une guerre à mort qui

renvoie dos à dos les discours les plus radicaux de l’époque. Le titre même du

film Femina ridens, «La Femme qui rit», pourrait faire croire qu’il s’agit d’un

brûlot féministe. Mais qui sont les héroïnes de ce film ? Une prostituée et une

femme-scorpion. La première ne veut des hommes que leur argent. La seconde ne veut que les épingler à son

tableau de chasse. Elles sont les incarnations des pires caricatures

masculinistes. Le film, d’ailleurs, n’est guère plus tendre avec les mâles,

poursuivis par leurs traumatismes infantiles, qui compensent leur terreur du

sexe en jouant de l’orgue dans des cryptes néo-gothiques.

C’est à rien n’y

comprendre. On se laisse emporter par ce film comme au fil d’un rêve baroque et

prismatique menant le spectateur par des portes dérobées vers les chambres de

l’inconscient. Pour y voir plus clair, certainement, mieux vaut, suivant

l’exemple de Sylvain Perret, rédacteur en chef du site Internet 1Kult, le

replacer dans son contexte : «Pour commencer, il ne faut pas oublier que le film

était distribué comme du pur cinéma d’exploitation. Il était proposé à un

public masculin venu se rincer l’oeil, et voir quelques séquences de

sado-masochisme soft. Dans un tel contexte, il n’aurait pas été étonnant de

voir le personnage féminin uniquement relégué à son statut de femme-objet.

Pire, si celle-ci avait fini par apprécier être soumise à l’homme, par l’aimer,

le film aurait navigué dans le tout-venant nauséabond à mon avis. Il est

intéressant de voir (après coup) que la femme domine sans cesse le jeu, alors

que le docteur (tout comme le spectateur pendant un temps) est persuadé du

contraire. En fait, la femme se montre aussi dangereuse que l’homme, il y a

donc une égalité, jusqu’au retournement de situation assez étonnant dans cette

cinématographie d’exploitation. Et puis il y a cette fin somptueuse,

transcendée par une statue de Niki de Saint Phalle…».

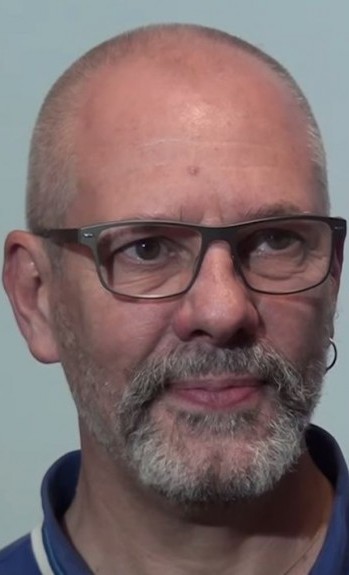

Trois questions à Eric

Peretti, qui présentera le film dans le cadre du festival Hallucinations collectives.

Comment comprendre ce

film qui fait s’affronter un mâle et une femelle en miroir dans un décor psychédélique de

murs coulissants et de vitres sans teints ?

Replaçons tout d’abord le

film dans son contexte : le cinéma italien de la fin des années 60. Coincé

entre les films d’auteurs et les films populaires (les fameux films bis),

FEMINA RIDENS échappe à toute catégorisation et, encore aujourd’hui, demeure

une belle énigme. Les années 60 et leur psychédélisme pop touchent à leur fin

alors que la libération sexuelle oriente le cinéma vers des œuvres de plus en

plus explicites, tant dans la représentation de la violence que de la

sexualité, l’un allant d’ailleurs rarement sans l’autre. Depuis quelques temps,

le giallo, thriller basant son script sur une intrigue policière tortueuse qui

multiplie les fausses pistes et accumule les meurtres graphiques, attire les

spectateurs dans les salles. Les femmes y sont souvent des victimes de choix,

occises à l’arme blanche après qu’elles se soient savamment dénudées et

époumonées. FEMINA RIDENS arrive au début de cette vague montante de gialli, et

est encore souvent assimilé en tant que tel sur la base de son script à

rebondissement et de ses séquences de nudité. Pourtant le film n’est pas un

giallo, pas plus qu’il n’est une comédie érotique ou une étude psychologique

comportementale. C’est une œuvre assez misanthrope qui, une fois qu’on l’a

cataloguée comme misogyne, se fait un malin plaisir à verser dans la misandrie,

et qui ne se prend jamais trop au sérieux, alternant passages graves et scènes

à mourir de rire.

Mais peut-on le qualifier

de féministe ?

Pourquoi pas, puisqu’au

final c’est la femme qui mène le jeu, comme dans de nombreux films basé sur le

sadomasochisme tel de THE IMAGE (Radley Metzger, 1975). Car oui, FEMINA RIDENS

est aussi un huis-clos basé sur un faux-semblant où les rôles de

dominant/dominé ne sont jamais clairement définis mais en constante rotation.

Mais voilà, le film est écrit par un homme (ce sont même trois hommes en

réalité qui sont crédités au scénario) et pour mettre en avant la suprématie

féminine, le réalisateur passe par toute la panoplie de la séduction voyeuriste

qui consiste à dévoiler l’anatomie de son actrice principale à mesure que son

plan se dévoile au spectateur, faisant monter le désir d’en voir et d’en savoir

plus. En amenant l’ambiguïté vers un point de non retour, puisque l’héroïne

devient l’incarnation vivante du pire cauchemar masculin, le film semble alors

conforter la vision réductrice de la femme manipulatrice et castratrice,

faisant ainsi le jeu contraire du féminisme. Je ne vois pourtant pas la toute

fin du film de cette façon, mais plutôt comme l’aboutissement d’une lutte de

haut vol à l’issue de laquelle celui ayant su à la fois utiliser ses ressources

et exploiter les faiblesses de son adversaire, remporte une victoire éclatante.

FEMINA RIDENS ne se termine pas comme une démonstration de perfidie, mais comme

un thriller d’exploitation dans lequel le plan parfait s’est déroulé sans

accrocs.

S’il est féministe, ce

serait quelle tendance du féminisme ?

S’il fallait

trouver une case pour ranger FEMINA RIDENS, ce serait dans le tiroir du film de revanche, voire même du

film de vigilante. Ne s’agit-il pas là d’un précurseur féminin de l’essence du personnage

de Paul Kersey, le justicier incarné par Charles Bronson dans UN JUSTICIER DANS

LA VILLE, qui fait, à sa manière disparaître ceux qu’il juge comme dangereux

pour son modèle sociétaire ?

Vendredi 3 avril : Femina Ridens. A 17h, dans le cadre du Festival «Hallucinations collectives» (du 31 mars au 6 avril)

CINEMA COMOEDIA : 13 Avenue Berthelot, Lyon 69007

Tel: 04 26 99 45 00

Bink Bra Bazaar, c’est l’association (reconnue « d’intérêt général », s’il vous plait) qui nous veut du bien, à nous les femmes. « Prenez soin de vous ! » clamait Kathryn, la cofondatrice de l’association à la fin de son discours général sur le Trocadéro. Et prendre soin des autres, cette association le fait au quotidien dans ses démarches pour l’éducation à la santé du sein et pour le soutien des femmes atteintes de cancer. Aujourd’hui, une femme sur 8 développe cette maladie et c’est la première cause de décès féminin par cancer. Au risque d’enfoncer des portes ouvertes, plus vite un cancer est diagnostiqué et plus il est simple d’en guérir.

Bink Bra Bazaar, c’est l’association (reconnue « d’intérêt général », s’il vous plait) qui nous veut du bien, à nous les femmes. « Prenez soin de vous ! » clamait Kathryn, la cofondatrice de l’association à la fin de son discours général sur le Trocadéro. Et prendre soin des autres, cette association le fait au quotidien dans ses démarches pour l’éducation à la santé du sein et pour le soutien des femmes atteintes de cancer. Aujourd’hui, une femme sur 8 développe cette maladie et c’est la première cause de décès féminin par cancer. Au risque d’enfoncer des portes ouvertes, plus vite un cancer est diagnostiqué et plus il est simple d’en guérir. Dans notre petite choré bien sympathique, Julia a incorporé les gestes de « l’autopalpation », une des techniques pour dépister au plus vite un cancer précoce soi-même. Il est conseillé (à tout âge) de faire une autopalpation une fois par mois. Evidemment, cela reste une danse donc ce n’est pas très pédagogique… mais ça permet d’aborder un sujet sérieux en s’amusant !

Dans notre petite choré bien sympathique, Julia a incorporé les gestes de « l’autopalpation », une des techniques pour dépister au plus vite un cancer précoce soi-même. Il est conseillé (à tout âge) de faire une autopalpation une fois par mois. Evidemment, cela reste une danse donc ce n’est pas très pédagogique… mais ça permet d’aborder un sujet sérieux en s’amusant !