Rédactrice dans le prochain numéro de Darkness, Agnès Giard nous fait le plaisir de parler de nazixploitation en basant sa réflexion sur l'article "Une cravache qui claque" écrit par Lionel Trélis spécialement pour le 14ème numéro du fanzine à paraître aux alentours du 15 décembre.

Nous reproduisons sa chronique intitulée "Pourquoi sexe et nazis font souvent bon ménage" publiée aujourd'hui sur son célèbre blog "Les 400 culs" hébergé par Liberation.fr :

Pourquoi sexe et nazis font souvent bon ménageLe «nazixploitation» est un sous-genre de cinéma peuplé de sadiques officiers SS qui torturent et violent leurs prisonniers-ères, dans des camps transformés en jardins des supplices. Bien que ce genre soit mort vers 1976, il continue d’alimenter les films à succès. Pourquoi ? La revue Darkness se penche sur ce mystère, dans un numéro spécial perversions.

En 1955, une maison d’édition américaine publie un roman de gare, inspiré des mémoires d’un déporté qui, sous le pseudonyme de Ka-Tzetnik 135633, raconte son séjour en enfer en y incluant les soi-disant "souvenirs" d'une femme, extrait d'un journal intime. Ce roman s’intitule House of Dolls (Maison de poupée) et parle de l’esclavage sexuel dans les camps dans un style plutôt complaisant. L'héroine de Ka-Tzetnik 135633 aurait fait partie des Freudenabteilung, «les divisions de la joie», des baraquements de prostituées situés à l’intérieur des camps de concentration, à l’usage des kapos et des détenus non-juifs (1). Le livre semble trop fortement chargé d’érotisme pour être authentique et le journal intime qu’il prétend citer a "disparu", mais qu’importe. Ce récit frappe durablement les esprits.

Un groupe de rock s’en inspire pour trouver son nom de scène : Joy Division (2). Des éditeurs en tirent la matière de roman-photos scabreux. D’innombrables réalisateurs de cinéma y puisent leur inspiration. Parmi eux : Roger Vadim.

L'ancêtre du genre nazixploitation est tourné par Roger Vadim sous un titre alléchant : Le vice et la vertu, par allusion aux deux romans de Sade - Justine ou les malheurs de la vertu, Juliette ou les prospérités du vice. Le vice est incarné par Annie Girardot, qui joue la perverse Juliette. Quant à Justine, elle est interprétée par l’épouse de Roger Vadim, un actrice débutante, qui se voit offrir son premier vrai rôle au grand écran : Catherine Deneuve. Catherine Deneuve est alors âgée d’à peine 19 ans. Elle se fait teindre en blonde afin de pouvoir interpréter «la vertu» et c’est la couleur qu’elle gardera désormais. Dans Le Vice et la vertu, la voilà qui tombe aux mains de la gestapo. Elle est enfermée, avec d’autres captives, dans un château appelé la Commanderie, afin d’y satisfaire les goûts lubriques de chefs SS jusqu’au jour où le colonel Erik Schorndorf (dont sa soeur Juliette est la maîtresse) débarque en pleine débâcle… Le film n’obtient aucun succès. On reproche à Vadim d’avoir voulu érotiser les uniformes noirs, alors qu’il n’y est justement pas parvenu. Mais ce ratage annonce la tendance. Les reconstitutions de la seconde guerre mondiale ont le vent en poupe (3), surtout celles qui jouent sur la beauté des tenues militaires. Il y a un créneau à prendre et ce sera chose faite en 1969, avec la sortie du premier film de nazixploitation: Love camp 7, de Robert Lee Frost.

L’intrigue de Love camp 7, est aussi pauvre que le budget du film: une succession de scènes lesbiennes entrecoupées de pathétiques séances de cravachage, ponctuées d’ennuyeuses répliques «Vous allez avoir l’honneur mesdemoiselles de servir un des plus hauts gradés de l’armée triomphante du troisième Reich»… On baille d’ennui, mais il n’empêche: ce film «historique» ouvre la voie.

Dans un article intitulé «Une cravache qui claque», publié dans le tout nouveau numéro de la revue Darkness consacrée aux perversions cinématographiques, le journaliste Lionel Trélis explique: «Le choix du nazi comme personnage principal des films de nazixploitation offre deux avantages. En premier lieu, il incarne le Mal absolu. (…) Il fait office de repoussoir facile et fédère contre lui. Il est celui qui a été militairement vaincu : on peut alors le ressusciter de façon fictionnelle avec d'autant plus de facilité. En second lieu, il est aisément identifiable et, au gré de toute l'imagerie véhiculée (apparats sado-masochistes, volonté de puissance, occultisme), il s'avère secrètement sulfureux. Sans nécessiter de gros efforts dans l'écriture du scénario, il s'impose d'emblée en méchant, tandis que le décorum est censé répondre à un mélange refoulé d'attraction-répulsion chez les spectateurs.»

Pour le dire plus clairement : rien de tel qu’un bon film de nazixploitation pour frissonner à peu de frais. On s’offre une transgression factice, l’illusion d’être rebelle dans le noir d’une séance de minuit… «Il s'agit juste de s'offrir un bon petit plaisir coupable dans une salle de cinéma de quartier», conclut Lionel Trélis pour qui ce genre de cinéma ne relève de rien d’autre que d’une forme de catharsis collective. «Ce qui compte, c'est de satisfaire ses instincts, de s'offrir des sensations fortes, ou simplement de rigoler un bon coup tant les intrigues sont cousues de fil blanc, la direction d'acteurs approximative, la réalisation inexistante».

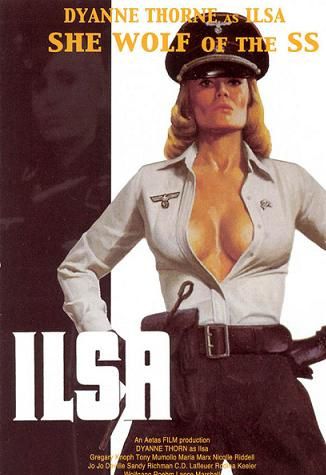

Dans «l’imagerie facilement choquante du nazixploitation» Lionel Trélis ne voit aucune provocation : cette veine du cinéma bis des années 70 n’est marquée que par l’appât du gain. Il s’agit de faire de l’argent facile avec des décors en toc, des acteurs de troisième zone et des costumes plus qu’approximatifs. «Si l'imagerie nazie était au service de la propagande politique dans les années 30 pour faire adhérer les foules au régime, son recyclage dans les films de nazixploitation des années 70 aspire à attirer le public dans les salles.» Pour attirer le public, quoi de mieux que sexe et SS ? Six ans après Love camp 7, un autre film -américain encore- marque le début de l'âge d'or du nazixploitation. Il s'intitule Ilsa, la louve des SS. Réalisé par Don Edmonds en 1975, ce film-devenu-culte est, faute de moyens, tourné dans les décors de la série télévisée Papa Schultz (1965). Il est d’ailleurs du même niveau que Papa Schultz. Mais les spectateurs adorent et les producteurs se précipitent sur le créneau pour produire à tour de bras des séries de navets à la pelle. Notamment en Italie où "nazixploitation" se dit "sadiconazista".

«Le troisième film emblématique de la nazixploitation à sortir, avant que ne déferle le tout venant des films produits à la va-vite, est Salon Kitty (1976), de l'italien Tinto Brass. Inspiré d'un cabaret berlinois où des officiers allemands se servaient des filles pour soutirer des renseignements, le film répond au cahier des charges avec filles dénudées, scènes de sexe obscènes mais élégantes, et méchants nazis.» Après quoi, c’est la débandade : les nazixploitateurs épuisent les limites du filon à coups de calamités visuelles qui virent parfois crado-gore. Les moins pires sont les suivants : «La Maison privée des SS (Bruno Mattéi, 1976), KZ9 camp d'extermination (Bruno Mattéi, 1977), SS Camp 5 : l'enfer des femmes (Sergio Garrone, 1977), Nazi Love Camp 27 (Mario Caiano, 1977) enchaînent les séquences d'arrivée en train dans les camps des prisonnières, dénudées et fouettées à peine arrivées, d'expériences médico-sexuelles, de copulations plus ou moins forcées, de coïts avec des handicapés mentaux, de mutilations, d'asphyxies au gaz. Et les films tels que Les Nuits chaudes de la Gestapo (Fabio de Agostini, 1977), Elsa Fräulein SS (Patrick Rhomm, 1977) qui s'éloignent des excès de l'horreur, s'inscrivent dans un style porno-soft et coquin» à peine moins reluisant. On y lèche plus les bottes que les pénis, voilà tout.

Avec l'arrivée du X, le nazixploitation tente une reconversion : on voit alors apparaître de nouvelles déclinaisons -baptisées gesta-porn ou swastika porno- mais elles font long feu. Vers le milieu des années 70, le grand public se détourne de ces productions et c’est à ce moment-là, justement, que sort sur grand écran le premier vrai chef d’oeuvre mêlant érotisme et croix gammée : Portier de nuit (Liliane Caviani, 1974)…

On ne peut plus parler de nazixploitation concernant ce film. Et pourtant, comme tant d'autres, il joue sur la corde de nos culpabilités avec délice. Comment expliquer le succès de ces productions qui mettent en scène de beaux et pervers officiers bottés de cuir et bardés d'insigne ? Même dans les films qui se veulent distanciés comme La Chute ou Valkyrie, les travellings caressent les rangées de soldats avec une langueur qui n'est pas sans rappeler celle des films de Leni Riefenstahl. Ce que Lionel Trélis appelle "l'iconographie" du troisième reich continue d'exercer sa puissance d'attraction, même sous les formes les plus déguisées. «Le régime nazi, et plus généralement la Seconde Guerre mondiale, continuent d'alimenter les documentaires et films grand public. Ils constituent la toile de fond plus ou moins rigoureuse de grands succès tels que la série des Indiana Jones, La Liste de Schindler (Steven Spielberg, 1994), Black Book (Paul Verhoeven, 2006), Inglorious Basterds (Quentin Tarantino, 2009)»… On retrouve les nazis à peine déguisés dans des vidéo-clips, des mises en scène de concert ou des défilés de mode. Ils se cachent derrière les aigles stylisés de marques trendy. Ils ont été vaincus, ce qui les rend d'autant plus séduisants. Ils ne peuvent plus nous faire de mal. Alors nous pouvons rêver sur eux… en paix. Ou presque.

Pour commander la revue DARKNESS en ligne chez SIN'ART. On y trouve aussi quantités d'informations passionnantes sur la censure des séries TV aux USA (par un autre blogueur de Libé, Benjamin Campion), la sexualité de Hitchcock, l'origine de la mention "Ce film décrit des personnages n'ayant aucun rapport avec des personnes ayant existé", les perversions du cinéma japonais, etc.

Le blog support de la revue.

Note 1/ Ainsi que le révèle une exposition de 2007 au Musée de Ravensbruck.

Note 2/ Ian Curtis, le chanteur de Joy Division composera un morceau intitulé "No Love Lost" comprenant des citations du livre House of Dolls.

Note 3/ «Hollywood produira un très grand nombre de films de guerre : Le Renard du désert (Henry Hathaway, 1951), Stalag 17 (Billy Wilder, 1953), Le Jour le plus long (Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki, Gerd Oswald et Darryl F. Zanuck, 1962), Quand les aigles attaquent (Brian G. Hutton, 1968)... Tout un ensemble de comics et de romans pulp des 50's puisent leurs intrigues, personnages et imagerie dans l'armée nazie («Men's adventure magazines», «Goldrake Playboy»), en mêlant notamment belles amazones dénudées et savants fous nazis». (Source : «Une cravache qui claque», article de Lionel Trélis, publié dans Darkside n°14).

Posted by Agnès Giard